今日の活動

「太秦映画村へ行こう!」

すてっぷでは、もう一人の卒業生がいます。小学生のCくんはすてっぷに通い始めて3年半。中学校に進学するため、すてっぷは卒業になります。

通い始めた当時から言葉をたくさん知っていて、友だちや職員と関わることが好きだったCくん。うれしいことや楽しいことを友だちや職員によく話していました。一方でイライラした時や嫌なことがあった時のコミュニケーションが難しく、勝ち負けへのこだわりや他人からの言葉を勘違いしたり注意を受け入れづらいこともあり、パニックになる事がよくありました。

パニックになった時はカームダウンできるようにしながら、感情コントロールなどのコミュニケーション課題に取り組んできました。友だちと落ち着いてやり取りする経験も少しずつ積んできたCくん。学年が上がり、年下の友だちが増えてきたこともあって、次第にコミュニケーションが取れるようになり、受け入れられることが増えてきました!

そして今年度、Cくんは小学生グループの最高学年になりました。同級生はいませんでしたが、1つ年下の友だちが多く、みんなで相談する場になると、5年生の友だちから意見が出てきます。ただ、ときには出てくる意見が「これしたい」「あれしたい」と対立し、なかなか決められないことが。そんなときはCくんが「こうしたらいいんじゃない?」と提案! みんなのまとめ役として、友だちをリードしました。

先日は友だち3人とすてっぷ最後のお出かけに太秦映画村まで行ってきました。職員が先導するのではなく後ろから見守る形で、子どもたちだけで映画村まで行く取り組みです。3回の事前学習に取り組み、時間や予算を考えながら、公共交通機関を使って映画村まで行くルートを検索したり、映画村のアトラクションや食事場所はどこに行くかを相談したりして計画を作り上げました。当日はすてっぷから最寄り駅まで徒歩。「こっちやでー」とCくんがリードします。駅からは調べたルートの1つで電車を乗り継いで映画村まで無事到着できました! 映画村では「どこから回る?」「みんなで相談してから決めよう」と提案するCくん。友だちは「Cくんが後悔しないように決めよう」と答え、相談してアトラクションの順番を決めました。いくつもアトラクションを回った4人。お昼は事前に決めた近くのうどん屋さんへ行きました。帰り道ではCくんはこの日めぐったアトラクションやうどん屋を一つひとつ思い出しながら「楽しかった~」と何度も感想を伝えました。無事すてっぷまで帰ってきた4人。Cくん、友だちと楽しいお出かけができてよかったね。ご卒業おめでとうございます。

ご卒業おめでとうございます!

2024年度もあと少し。卒業のシーズンがやってきました。すてっぷの高等部生2名も先日、支援学校で卒業式を迎えました。

AくんもBさんも、すてっぷができた当初から7年近く通ってきました。初めの頃はボールでいっしょに遊ぶこともあり、Aくんがてんで違う方にボールを投げると、「Aくーん」とBさんがたしなめるように言いながらボールを拾いに行ったものでした。ただ課題自体はAくん、Bさんそれぞれ違い、次第にすてっぷでのグループも別になって、自分の課題にチャレンジしていくようになりました。

Aくんは歩くことや食べることからのチャレンジでした。補装具をつけ、学校や家庭でも運動や訓練を行う中、すてっぷでもさんぽや食事に取り組んできました。車いすの手すりを持って体を支えながら歩き、ミキサー食やとろみをつけたお茶から始めました。今ではある程度重い自分のカバンを持っても転ばないようしっかりと歩くようになり、かむ力や嚥下の力が付いたことで、普通食や普通のお茶を食べたり飲んだりできるようになり、外食も楽しめるようになりました! 絵カードも近くで見ることで見分けがつき、何のカードか分かってスケジュール理解ができたり、絵カードを渡して欲しいものを伝えたりするなど、コミュニケーションの力も向上しました!

Bさんは手指の操作の苦手さがあり、また気持ちが崩れると切り替えが難しくなるといったコミュニケーションの課題もありました。ですが、自立課題で補助道具(ジグ)などの工夫があることで、自分で分かって出来たという経験を積むことができました。仲のよい友だちとの協力作業にも取り組んできたこともあり、苦手な手指の操作がある課題でも自分で工夫して取り組めるようになりました! またすてっぷでの友だちも増え、楽しい時間が過ごせるようになることで、前向きに向かえる活動も増えてきました!

2人とも、卒業後の進路が決まっています。AくんもBさんもこれまでつけてきた力を発揮して、がんばってくれると思います。次に会う時はどんな立派な姿を見せてくれるかなと楽しみにしています。ご卒業おめでとうございます!

「じゃあ、こっちだね」

前回「どうやって行く?」(2025/2/22)で紹介した小学生のJくん、Kくん、Lくん、Mくんの4人。池田市にあるカップヌードルミュージアムへのお出かけを自分たちで調べて計画しました。

いざ当日。少し曇っていましたが、雨の心配はなさそうです。前回子どもたちが1人1つずつ、自分で作った自分用のしおりを職員が渡します。今日のお出かけでは、職員が作った予備のしおりも持っていきますが、自分で作ったしおりをまず確認するように言いました。子どもたちは自分で書いたしおりを見て、もう一度経路の確認。「西向日駅まではどうやって行くの?」「俺が分かるよ」と相談してから、さあ出発です。Jくんが先導して、西向日駅まで歩きます。西向日駅から電車に乗る前に「次はどの駅で降りる?」と確認すると、Kくんが手元のしおりを見ながら、「長岡天神駅。乗り換えるから」と答えます。長岡天神駅で特急に乗り換えたあと、Lくんは次に降りる十三駅にいつ着くか気が気でないようです。電車が次のアナウンスをするたびに、「次は十三駅?」と友だちに確認します。「(車内の)掲示板を見ればわかるよ」と教えてもらい、Lくんは掲示板で「次の次が十三駅だね」と確認しました。十三駅に着く前にJくんが「(掲示板を)見て。宝塚行は5番ホームだよ」とみんなに教えます。4人はしっかり十三駅で乗り換え、池田駅に着くことができました。

池田駅からカップヌードルミュージアムまでは徒歩で行きます。経路を調べる必要があるのですが、改札口から出ると「地図がある!」と気づいた4人。改札口のそばの大きな地図で、「カップヌードルミュージアムあるよ!」と道を確認します。そしてそのまま南出口へ。ところが南出口からカップヌードルミュージアムまでの道が、さっきの地図から思い出せません。ですが慌てず約束通り、「先生、iPad貸して」と、Jくんは職員に伝えます。職員からiPadを受け取ったJくんは、グーグルマップで道を調べました。「わかりやすい目印ないかな」「あっちにコンビニあるよ」「じゃああっちかな」と歩き出すと、Mくんが「あっ、看板あるよ」と一番に気づきました。「じゃあこっちだね」と4人は無事にカップヌードルミュージアムへ到着しました。

カップヌードルミュージアムに着くと、Kくんが手元のしおりを見ながら、「集合場所を決めよう」とみんなに提案します。これも事前に確認していた約束の1つでした。集合場所を決めた4人。思い思いに見学した後、みんなでカップヌードル作り体験へ。オリジナルの絵をカップに書き、メニューを見て決めたスープや具材をスタッフさんに伝えて、自分だけのカップヌードルを作りました。その後も昼食のためやよい軒に行くときはJくんが地図を見て、Mくんが飲食店の並びからやよい軒を見つけるなど、みんなが活躍しながらお出かけの行程を進めていきます。帰りの時間も意識して、予定よりも1つ早い電車に乗って帰ってくることができました!

じゃんぷに到着後、作ったカップヌードルを見せ合いながら振り返りをした4人。自分で道を調べたJくん。しおりをしっかり確認して提案できたKくん。次の場所を意識し友達と行動できたLくん。友だちと一緒に道を探しながら目印に気づけたMくん。4人ともが自分の力を発揮して協力しながら、自分たちだけで池田市までのお出かけをすることができました。4人とも、本当に素晴らしかったです!

「どうやって行く?」

皆さんは初めて一人で、または友だちなどの子どもだけで、遠出したときのことを覚えていますか? 筆者も、四条河原町の映画館まで、電車を使って行ったことをよく覚えています。大人になれば当たり前に電車に乗って外出することも、子どものときの初めての経験は、ドキドキ、わくわくしたのではないでしょうか。

先日、じゃんぷの小学生メンバーで兵庫県の池田市にある、カップヌードルミュージアムにお出かけしてきました。もちろん職員が付き添いますが、この日は先導しません。当日までの話し合いも含めて、子どもたちだけで相談して、行先や行く方法を決めてきました。

外出に行くのは、Jくん、Kくん、Lくん、Mくんの4人。4人はまず、外出先をカップヌードルミュージアム、お昼ごはんは近くのやよい軒で食べることを決めました。そして「どうやって行く?」「グーグルマップで調べよう」とiPadを準備します。Jくんが代表してiPadに入力。「一番近いのは池田駅だって」「経路検索ってどうやってしたらいいの?」職員に助けを求め、職員は最低限の助言や操作をします。経路検索で出発地を入力するときには、「西向日駅からでいい? 前もそうだったよね」と、過去の経験も生きました。「乗り換え駅はどこ?」「十三駅で宝塚行急行。5番ホームらしいよ。」と乗り換えや時間も調べ、調べた事は、職員が用意した表を元に、一人1つの自分のしおりとして、その場で書いていきます。「もしみんなとはぐれたらどうする?」トラブルが起きたときの対応を職員が質問すると、「電話する!」「でも携帯ないよ」「公衆電話って知ってる?」「何それ」「俺知ってる。駅にあるやつでしょ」と答えます。最後に緊急時用に事業所の電話番号を書いて完成! 一人一つずつ、自分で書いたしおりが出来上がりました。

さあ、あとは当日を待つばかりです。子ども達には、職員は後ろに付き添うのみで、自分たちだけでカップヌードルミュージアムを目指す事を予告しました。さて、子ども達は自分たちの力を発揮して、無事カップヌードルミュージアムにたどり着くのでしょうか? 次のブログに続きます。

「20分の1は0.05!」

「1、2、3…」と1ずつ増えていく数は『自然数』と、中学校の数学で習います。自然にある目に見えるものを数えるときに、「1つ、2つ、3つ…」と数えていくことをイメージすると、覚えやすいかもしれません。小学校で習う数も、この数から始まります。また「0」は、「あと10秒」といったカウントダウンなどで、「…2、1、0」と数える経験をしていると、自然と身についているかもしれません。「0」を知っていて書けるようになってから、「10、20、…」といった数を習っていきます。

ただ同時に、中学校では自然では目にしない数も習います。さきほどのカウントダウンでは、「…2、1、0」と言った後で、「-1、-2…」と続ける人はほとんどいないでしょう。中学校で負の数を習うときは、温度や海抜などでマイナスを使っている場面を紹介されます。ですがそれらは、人間が数を考えやすいように、基準を0にして測っている数になります。そのため、温度計や高度計といった計りでしか、目にすることはできません。そしてさらに言えば、小学校で習う小数も同様です。身長や体重、先ほど挙げた温度などで小数はよく目にしますが、それらも1m、1g、0℃など基準を決めた上で、0と1の間の数として表れます。そのため、自然な数え方から考えようとすると、なかなかイメージしづらい数になります。

じゃんぷに通う小学5年生のIくんは先日、小数の倍数を考える問題に取り組んでいました。20gの小麦粉は100gのケーキの何倍?というような問題です。何倍と言えば、1倍、2倍、3倍…と数えることに慣れているIくん。問題を読んですぐ、「5倍」と答えました。ところが答えは0.2倍。「なんで?」と考えるIくんに、職員は「何倍を考えるときは、1(基準)にするものを考えるよ」と教えます。Iくんは少し考えて、「ケーキ?」と答えました。「そうそう、じゃあ、どういう計算になる?」と聞かれると、Iくんはしばらく悩んで、「20÷100=…」と式を書いて答えを求めることができました。

ただ、やはり小数の倍数はイメージしづらいようです。振り返りで改めて職員が図示化しながら整理して伝えましたが、なかなか頭に入りづらいようでした。そこで「逆が5倍ってわかったら、小数の倍数は5分の1倍になるよ。5分の1は1を5に割っている数だから、小数にすると…」と聞くと、「0.2」と答えました。そのまま、「じゃあ10分の1は? 20分の1は?」と次々聞くと、Iくんは「分かった! 2分の1は0.5だから、そのさらに10分の1の20分の1は0.05だ!」と答えました。

実はこの考え方は分数の逆数を使って、÷ではなく×での計算に変える方法で、中学1年生で習う方法です。それも示しながらですが、Iくんの気付きや理解しやすい考えを優先しながら話を進めました。やはり見えない数のイメージはしづらく、ホワイトボードに書きながらでも言葉が入りづらい様子だったIくん。分数を小数に変えていく流れで、「∞分の1は?」「0に近づく?」「そう! これ高校や大学の勉強だよ」といったやりとりをしたのは余談になりますが、この「わかった!」という気づきとエピソードから、小数の倍数を考えるとっかかりになればよいなと思います。

「自分なりの完璧を追い求めて」

2025年1月21日、アメリカ野球殿堂入りに日本人選手だったイチローさんが選ばれました。日本プロ野球のオリックスで活躍されていたイチローさんは、2001年にアメリカ、メジャーリーグのマリナーズに移籍。最初の年から10年連続で200本以上のヒットを打ち、2004年には一年間の最多安打になる262安打を記録。この記録はメジャーリーグ記録を84年ぶりに更新し、20年経った今でも、これ以上の安打を打った人はいません。

アメリカ野球殿堂は、メジャーリーグのチームで選手としてどれだけ活躍したかや、チームにどれだけ貢献したかで、選手の候補者が選ばれ、そこから全米野球記者協会に10年以上所属する記者の投票で決まります。イチローさんは今年の殿堂入りの候補者の中で、一番得票率が高く、99.7%の票を得ました。満票には惜しくも1票足りませんでしたが、イチローさんはこのことに対して、「1票足りなかったのはすごく良かった」と笑顔でコメント。そして、「足りないものって(努力などでは)補いようがないんですけど、いろいろなことが足りない人って、自分なりの完璧を追い求めて進んでいくのが人生だと思う。(それとは別の話だが)生きていくうえで不完全だから進もうとできる。そこに向き合えるのはよかったと思う」と続けて話されました。

イチローさんが上のように語られた人生観は、福祉に携わる者としても、考えさせられるものでした。もちろん福祉に関する言葉ではありませんし、イチローさんが追い求めてきて辿り着いたのは比類なき成功です。ですが、『不完全な中で自分なりの完璧を追い求めて進んで行く』という言葉を、子ども一人ひとりの顔を浮かべながら考えると、どの子どもにも目指してほしい姿のように思えます。そして辿り着いた成功の場でイチローさんが語ったように、子どもたちも自分なりに辿り着いた成功の先で、「不完全な中で自分なりの完璧を追い求めてきた」と、さらに年下の子どもたちに伝えてほしいと思います。

読み書きに苦労してきた中学生のHくん。勉強がイヤでもなんとかがんばってきて、初めての文章でも自分なりの方法で読めるようになってきました。実際に上の1段落目もある程度スムーズに読みます。ですが、すぐに「どんな話だった?」と聞かれると、「イチローさんの…、あとは分からん」と答えました。職員がタブレットで写真を示しながら読み上げると、「その人知ってる。」と続きの文章にも理解を示します。続けて「どう思った?」と聞かれると「うーん…」と返答に悩みます。そこでマインドマップを使いながら、状況やイチローさんの言葉を整理し、感想を伝える練習をしました。すると「自分なりの完璧を追い求めて進んで行く」というイチローさんの言葉に「すごいなって思った」と職員に伝えられました! その後、自分でもマインドマップを書く練習をしたHくん。Hくんが、不完全な中であっても、自分なりの完璧を追い求めて進んで行けることを心から願っています。

ドミノで王国作り

ドミノといえば、テレビ番組などでもおなじみ、等間隔に立てて並べる遊びが思い浮かぶと思います。並べるだけでなく、先頭を倒すと連鎖的に最後まで倒れるか、わくわくしたりはらはらしたりと見守ることも醍醐味です。

ところで、このドミノですが、もともとは別の遊び方があることはご存じでしょうか? ドミノの板をよく見ると、サイコロのような模様が入っています。実はこの模様がサイコロと同じように、0~6を表していて、そのうちの二つを重ならないように組み合わせた28枚のドミノを1セットとします。そのドミノを数字が見えるようにテーブルに置いて、あとは同じ数を繋げたり、端の合計が5の倍数になるようにしたりするなど、ルールに沿って寝かせて並べていくのが、もともとの遊び方らしいです。

このような、ドミノのもともとの遊び方と同じように、森や小麦畑などのタイルを並べていくのが、「キングドミノ」というゲームです。ドミノと同じように、森や小麦畑など特徴のあるタイルが2種類組み合わさった板(ドミノ)を、プレイヤーが順番に選んで、自分の王国につなげて広げていきます。最終的には、タイルに描かれた王冠の数×繋げた同じ種類のタイルの数が自分のポイントになります。

このゲームの面白い所は、得点が高くなりやすいドミノほど、それを選んだプレイヤーは、次にドミノを選ぶ順番が遅くなります。つまり得点を狙うか、または得点が低くても(もしくは自分にとって得点が高くなる場合もありますが)次のドミノを先に選べるようにするか、という駆け引きが生まれます。また自分の王国のポイントが高くなるように選ぶばかりでなく、他のプレイヤーがどんな王国を作っているかを見て、ポイントが高くなりそうなドミノは先に選んで取られないようにするということも重要です。

先日も小学生3人と職員とで、この「キングドミノ」で遊びました。一度やってみるとルールはすぐわかり、また得点を高くするためには、王冠のイラストや同じ種類のタイルをつなげていくといった、視覚的に分かりやすいポイントで考える事ができます。子ども達も自分の得点が高くなるように、わくわくしながら次々とドミノを選んでいきます。ところが、その中の一人のGくんが、特に得点が高くなりやすい洞窟(金が取れるため)を独占していることに、他の友だちは気づきません。結果的にGくんが大差を付けての勝利。他の友だちたちは悔しがりながらも、次は洞窟の独占を防ごうと話していました。

ボードゲームは楽しいことが一番。ですが、その中には子ども達の気づきになるさまざまな要素があります。なるべくその要素が多そうなボードゲームを選んで取り組み、コミュニケーション・社会性に繋げられるよう支援していきたいと思います。

2025年新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。2025年の干支は「乙巳(きのとみ)」。「乙(きのと)」は植物の成長、「巳(み)」は蛇の意味で、再生や変化を表すそうです。皆さまにとって、よい1年になりますように、お祈り申し上げます。

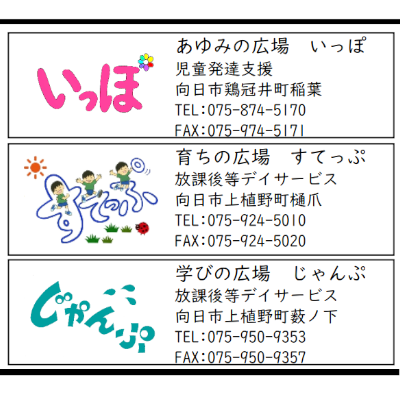

いっぽの児発単独化、じゃんぷの移転から、もうすぐ1年になります。すてっぷも合わせまして、今年1年も利用者様・保護者様によりよい支援・サービスができるよう、職員一同励んでまいります。

本年も、宜しくお願い致します。

2024年度年末年始休業のお知らせ

平素より格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。本年は大変お世話になりました。来年もいっぽ・すてっぷ・じゃんぷ職員一同、利用者・保護者の皆様へのよりよい支援・活動を心がけてまいります。来年も保護者の皆様の変わらぬご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

3事業所ともに、2024年12月28日(土)から2025年1月5日(日)まで、年末年始休業となります。6日(月)から通常営業となります。

来年もよろしくお願いします。良い年末をお過ごしください。

「病院のつぎはこれ!」

支援学校1年生のFくんは、すてっぷに来るようになって半年ほど。発語は難しく、大人へのコミュニケーションは手を引っ張ったり、両手をパンと合わせてサインを送ったりなどでした。また見通しを持ちづらく、病院に行くと泣いて拒否することもしばしばありました。

そこですてっぷでは、コミュニケーション練習と併行して、視覚支援によるスケジュール理解を進めてきました。絵カードでスケジュールを示し、実際にその流れで活動に取り組みました。最初は「○○したら△△」と2つの活動から始め、毎日すてっぷで取り組む中で、3つ、4つと少しずつ増やしてきました。

そして4か月ほどが経ちました。見通しの力もついてきて、またコミュニケーションで発揮できる力や場所、相手も増えてきました。成長した今なら、苦手な病院もその後に楽しい事があるという見通しを持つことで、泣かずに行けるのでは、とお母さんと相談。病院に行く前に絵カードでスケジュールを示してもらうことにしました。その日は病院の後にすてっぷに行く日。お母さんが絵カードで「病院→すてっぷ」と示すと、見事にFくんは泣かずに病院に行けました!

それからも家庭でイレギュラーなことがあるときは、絵カードでのスケジュール提示を活用しています。注射があっても泣かずに受けられたり、すてっぷがない日でも「病院→アイスクリーム」で見通しを持って病院に行けたりできるようになりました。

日常生活を送る中で必要となってくる通院などには、動機付けや気持ちの調整が必要な時があります。見通しを持つ力が育たないままだと、その行動ができないかもしれません。Fくんの場合は強みである「見て分かる力」を生かして、見通しを持つ練習に取り組んできました。大事なのはその人が分かる、自分で使える方法を職員がアセスメントし、自分から取り組めるように支援することだと思います。Fくんをはじめ、すてっぷのお子さん一人ひとりに合わせた支援を今後もしていきます。

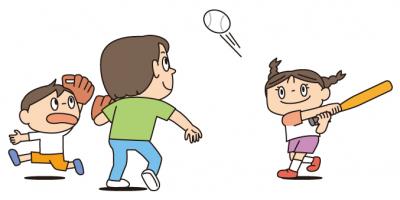

「じゃあ、おれが投げるよ」

ようやく秋らしく、涼しく過ごしやすい日が続いたかと思いきや、一気に寒さが厳しくなり、あっという間に冬が来てしまったかのようです。慌てて冬服を取り出した人も多かったのではないでしょうか。

じゃんぷの子どもたちも、少し前までは半袖ばかりだったのに、今は多くの子が厚着をして帰ってきます。それでも学習や取組後に公園に行けることはとても楽しみのようで、「今日公園行ける?」とスケジュールを帰ってすぐに確認する子も少なくありません。

最近の子どもたちのブームは野球。公園に出かける時も、「今日は野球できる?」「バットとグローブ持っていっていい?」と、野球できることを楽しみに準備に入ります。公園に着くと、何人もの子が、「おれ打ちたい!」とバットとボールを持ってアピール。見守る職員に少し不安がよぎります。うまく投げる人や守る人を決められるかな。順番は? 他の集団ではティーバッティングなども使い、役割や順番交代などの支援もしてきました。今日の子どもたちはどうするかなと職員が見守っていると、「じゃあ、おれが投げるよ」と一人の子が立候補します。「誰から打つ?」「じゃんけん!」と残りの子たちがジャンケンし、「じゃあ俺1番!」「次、俺ね」と、順番を決めていきます。そして2番以降の子どもたちは誰に言われずとも、守備位置へ! 控えのバットとボールを持ったまま守備しているのはご愛敬ですが、自分たちで役割分担して、順番交代に野球で遊ぶことができました。

野球は1人や2人では中々遊べないスポーツです。30年ほど前は、そのあたりの公園でも子どもたちが10人ほど集まり、2チームに分かれて、守備もついての野球ゲームを楽しんでいました。しかし最近は、それほどの大人数が集まることは少なくなったのではないでしょうか。もちろんできる公園がほとんどなくなってしまったということもありますが…。それでも自分たちで相談し、役割や順番を決めて交代して遊べた子どもたち。社会性やコミュニケーションの力を積み上げ、発揮する場所の一つとして、じゃんぷでもその機会を子どもたちみんなに作っていきたいと思います。

「野球よせて!」

じゃんぷでは学習支援のほかに、低学年や高学年のグループごとで、集団活動の支援も行っています。その一つが公園遊びです。公園遊びには子ども達の運動を保障することや、気分転換(活動のメリハリ)などの目的もあります。ですが何より、多くの子どもにとっては社会性・コミュニケーションを育むのにとてもよい機会。集団で行動することや、遊びやルールを友だちと相談して決めること、負けたり鬼ごっこで鬼になったりしたときの気持ちの調整などを支援しています。

先日も、低学年グループで大きい公園に遊びに行きました。アスレチックでしばらく遊んだあと、Bさんが「おにごっこしよう!」とみんなを誘いました。それに全員が賛成。「なにおにー?」「かわりおに!」「じゃんけんしよう!」と最初のおにを決めてスタートしました。

ここまでは花丸。でしたが、1年生のCくんがおにになると、一人だけ1年生ということもあり、全然友だちに追いつくことが出来ません。そのうち、Cくんは「やめる」と言って、おにごっこをやめました。代わりにおにになった2年生のDさんもぜんぜんタッチできず、涙目に。そこで職員が残りの全員に声を掛けました。「CくんもDさんも、楽しめていないよ。」すると2年生のEくんが「だって(逃げている)僕らも鬼になりたくないもん。逃げて当たり前やん」と答えます。職員が「みんなで遊んでいるんだから、みんなが楽しめるルールにした方がいいよ」と言いますが、Eくんは「だって」「でも」と納得しません。そこで職員は、「1回お茶休憩にしましょう」と仕切り直し。お茶休憩後、職員からEくんを含めた男の子たちに「野球しよう」と誘いました。はじめEくんは「やらない」と言っていましたが、残りの男の子たちと職員とで順番に野球を楽しんでいると、「寄せて」と自分から寄ってきました。そして友だちと順番にバッティング! 守備やキャッチャーの役割も順番交代しながら、いっしょに楽しみました。

「だって僕らも鬼になりたくないもん」と答えた2年生のEくん。まだまだ友だちの気持ちを考えたり、気付いたりする力はついていません。日々の振り返りの中で積み重ねていく段階です。この日の事もまた取り出して、Eくん自身が自分の気づきや力になるような振り返りを支援する必要があります。ですがこの日大事にしたのは、楽しむこと。Eくんはおにごっこのことを引きずらず、自分から野球している友だちに「寄せて」と言って一緒に遊び、楽しく野球ができたことで、友だちと楽しい気持ちを共有できました。公園遊びはまず第一に楽しむこと。その中で、様々な課題に少しずつチャレンジしてほしいと思います。

「キーボードください」

高等部3年生のAくんはすてっぷに来て6年以上が経ちます。発語はほぼなく、来た当初は自分からコミュニケーションを取ることも、大人からのコミュニケーションを理解することも難しいことの方が多かったお子さんです。机のものをひっくり返したり、投げたりしては、大人の反応を見て、ケラケラと笑う姿が、よく見られました。

来てしばらくしてから、視覚スケジュールと絵カードコミュニケーションに取り組みました。スケジュールは大きい絵カード2枚から、絵カードコミュニケーションは大きく段ボールで作った「ください」カードからのスタートでした。少しずつ取り組みを続けてくる中で、スケジュールカードは3枚、4枚と増えてきました。「ください」のコミュニケーションもだんだんと成立しだし、次は離れている人へ、次はいつもと違う人へと、コミュニケーションの幅が広がり出しました。絵はどうやって見分けてるかな? イラスト? 色?と職員も工夫しながら、少しずつ見分けて使い方を覚え、使える絵カードも増えていきました。

今では、スケジュールカードは6枚ほどの見通しを持ち、自分で終わった取り組みのカードを外して、次の活動が何かわかって、自分できりかえるようになりました! また絵カードコミュニケーションも、いろんなカードがしまってある自分のブックから、今はおやつと分かってヨーグルトカードを取り出して職員に渡しに行きます。そしておやつが終わったら、次はキーボードカードを取り出して、職員に要求しています!

少しずつ成長してきたAくん。こだわると動けなかったり、気が散って寄り道してしまったりと、まだまだ職員に頼ることはあります。ですが、これだけ自立してコミュニケーションを取れるようになってきたのは、Aくんが積み上げてきた力です。卒業まであと5ヶ月ほど。次の場所でも活躍できるよう、職員と一緒にできることを増やしていきたいと思います。

「ここまでは覚えた」

ようやく秋らしい気候になってきました。行事盛りだくさんの2学期ですが、10月に入り、いよいよ本番。多くの中学校では、体育大会が先週今週とで開かれました。体育大会翌日にじゃんぷにやってきた中学生は「筋肉がバキバキやー」という第一声。その後も「なんで筋肉痛のときに勉強しなあかんの」と言いながらも、学習に取り組んでいました。

子ども達に運動会や体育大会のことを聞くと、一番多く返ってくるのが「鳴子いややー」「ソーラン節しんどいー」といった、集団演技への苦手感です。すてっぷやじゃんぷに通っている子の中には、ダンスが苦手という子が少なくありません。その要因の一つは、手や足の動きがイメージしづらく、見本を見ながら同じように動かせない、音楽に合わせて動かせないと言った、目や体の使い方や同時に使うことの不器用さがあります。またいっしょに踊っている人との動きのズレが見てわかるので、他の人から指摘されやすく、失敗感を積んでしまうこともあります。

一昔前までは、授業や放課後に全員でグラウンドに集まり、前の先生の見本通りに踊るという練習がメインでした。ですが今の子ども達は一人1台のタブレットを持っています。先日も小学生のZくんが、すてっぷでダンスの練習をしたいと先生に伝えました。先生がいいよと言うと、Zくんが取り出したのがタブレット。そしてタブレットで、先生の見本が映っている動画を流しました。なんでも先生が見本を撮ってくれたのだそうです。そして見本を見ながらダンスの練習をするZくん。タブレットをタッチしながら動画の時間を調整します。「ここまでは覚えた。今日はここから」友だちの前でも、とても張り切って練習を始めました。

全員でダンスの練習をすることは、コミュニケーションや社会性の能力が必要になってきます。中学生になれば、体育大会や文化祭の準備や練習など、より複雑になっていきます。そこに運動や模倣の不器用さも合わさると、結果苦手感を積んでしまうという結果になってもおかしくありません。そんなとき、タブレットの動画で見本を見て練習することは、不器用な子にとってはとても重要な個人練習の機会になります。いよいよ来週は運動会本番。子ども達みんなが、できた、できてよかったという経験になるよう、応援しています。

「なんで、僕が勝ったやん」

小学2年生のWくんはじゃんぷに来て半年ほど。家ではお兄ちゃん勝りのお話上手で、じゃんぷでも5、6年生のお兄さんたちとも対等のようにお話を楽しんでいます。一方で外遊びで友だちと遊ぶことや学習といった、じゃんぷで取り組む課題はまだまだあるお子さんです。

先日、Wくんと3年生のXくん、1年生のYくんとでフルーチェ作りをしました。最初に役割分担をし、①粉と牛乳を入れる、②混ぜる、③小さい器に移すの3つの役割を選ぶことになりました。Xくんは先に①を選んだのですが、WくんとYくんは二人とも②の混ぜるがいいと言いました。相談することも課題の1つ、と職員が様子を見ていると、Wくんは「じゃんけんで決めよう」とYくんに提案しました。

じゃんけんで決めることは、よく子どもが提案する方法の1つです。Wくんもよくじゃんけんを提案していて、じゃんぷに来たばかりのまだ1年生だったころ、けん玉を誰が使うかで、Wくんとお兄さんとで相談することになりました。するとWくんは自分から「じゃんけんしよう」と提案したのです。そのときの職員はWくんに「じゃんけんで決めるということは、負けたら後になるということだよ」と確認しました。するとWくんは「分かってるよ」と答え、ジャンケンでけん玉の順番を決めたのでした。

フルーチェの混ぜる役を決めるのにジャンケンを提案したWくん。もちろん負けるということは、混ぜることはできず、③の小さな器に移す役になるということです。「いいよ」と答えたYくんとさっそくジャンケンし、勝ったのはWくん。混ぜる役になるのはWくんのはずでした。ところが職員がYくんに「じゃあYくんが移す役ね」と言うと、Yくんは「しない! 混ぜる!」と言ったのです。「なんで、僕が勝ったやん」とWくんは言いますが、Yくんは首を振り、黙ってしまいました。そこで職員が「Yくんは負けたら混ぜるをしないということが分かってなかったんだね」と尋ねると、Yくんは頷きました。Wくんにとっては当たり前のことが、年下のYくんには分かっていなかったんだと受け止めたWくん。職員から「どうする?」と聞かれると、「譲ってあげる」と混ぜる役をYくんに譲ってあげたのでした。

相談して決める、ということは子どもにとっては難しい課題の1つです。そこには、妥協点を見つける、折り合いをつけるという要素が含まれる場合があり、それがまだできない子どもも少なくありません。Wくんにとっては、ジャンケンで負けた、ということが妥協する理由になるのですが、Yくんにとっては今はまだ、そうではないということです。こういう課題に繰り返しチャレンジしていく中で、妥協点を見つける、折り合いをつけることを少しでも増やしていくことが、相談して決めるために必要な力になっていきます。子ども達が楽しみながら、前向きに取り組めるようにしながらも、そういったコミュニケーション・社会性の力をつけられる支援をしていきたいと思います。

体育館でボール遊び!

いよいよ2学期が始まりました。今夏も酷暑となる日が多く、お出かけを控えた方もいらっしゃるかもしれません。夏休みは子どもが朝から夕方まで過ごす、すてっぷやじゃんぷ。暑いからと室内でずっと過ごしていると、子どもたちは体を動かせないイライラが溜まってしまう場合があります。

そこで今年は、定期的に文化教養体育館の半面コートや小体育室をお借りし、室内でも思い切りスポーツできる日を作りました。日陰の過ごしやすい気温の中、子どもたちはボールやソフト積み木を使って、元気に体を動かします。そんな中で、職員が驚いた場面がありました。

支援学校高等部生のUくんは公園ではブランコや草いじりが大好き。ボールで遊ぼうと職員が誘うと、その場でボールをポイっとしたり、職員と近い距離でパスができても気が逸れたりと、続けることの難しさがありました。そして先日体育館に行った時、もう一人の高等部生のVくん、職員といっしょに、ボールパスをすることになりました。それを遠目に見ていた職員が驚きます。なんとUくんとVくんとでボールパスを何度も続けることが出来たのです! 職員の声掛けや支援があるとはいえ、Uくんが何度もボールを返している姿を見て、職員はその成長をとても嬉しく感じました。

後日、職員間でこの話を共有し、Uくんの成長を皆で分かち合いながら、体育館にはUくんの好きなブランコや草っぱらがないからかなと話しました。そう考えると、Vくんも公園では砂を蹴りがちでスポーツに集中できない場面があるのですが、体育館では当たり前ですがそういった行動は無く、ボールパスすることができました。当たり前と言えば当たり前ですが、子どもの活動をよりよくしていくためには、環境を整えることが大事だと改めて意識しました。

2024年夏季休業のお知らせ

いつも「あゆみの広場 いっぽ」「育ちの広場 すてっぷ」「学びの広場 じゃんぷ」の活動に、ご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。

「あゆみの広場 いっぽ」「学びの広場 じゃんぷ」は8月14日(水)から8月16日(金)まで、「育ちの広場 すてっぷ」は8月15日(木)から8月17日(土)まで、夏季休業となります。

営業再開は3事業所いずれも、8月19日(月)からになります。

よろしくお願いいたします。

「え~! それだけの違いで?」

夏休みに入り、すてっぷやじゃんぷではさまざまな場所に社会見学に行っています。先日もじゃんぷで防災センターにお出かけしてきました。

最初はいろんな電話を使って通報体験ができるコーナー。今時はあまり見かけない公衆電話や、お家によってはないかもしれない固定電話があります。大事な勉強ではありますが、子ども達は一通り体験はしてみるものの興味なさげ。そこそこにして、次のエリアに行きました。

次のエリアは実物大の防災ヘリコプターが中央にあり、四方にさまざまなコーナーがあります。その一つにゲームセンターにあるようなゲーム筐体が置いてありました。中身は消防士になって火を消すゲームや、防災に関わるアイテムを集めるゲームです。一人が遊び始めると自然と全員がそのコーナーに集まりました。他のコーナーに行ってほしいという大人心を少し抑え、「あと10分したら次のコーナーに行くからね」と予告し、順番交代で遊ぶ時間にしました。順番を待つ、次の人に譲るといった社会性の課題にもチャレンジ。1回ずつ遊べると、ほとんどの子は次のコーナーに移っていきました。

それからは、防災ヘリや消火器、地震などさまざまなコーナーで体験してきた子ども達。子ども達が体験して驚いたことの一つが、水害時の自動車の中を再現したコーナーでした。そこでは車内からドアを開けようとしたときに、浸水時だとどれだけの力が必要か、実際にドアを押して体験できました。30cmの浸水だと、子どもの力でも軽く開けられます。ところが40cmになると力いっぱい入れてなんとか開きますが、50cmではまったく開きません。大人でも開けないほどでした。その後、ドアと比較できるように描かれている水の高さを見て、「え~! それだけの違いで??」と驚いた子ども達。実際にドアの重さを体験することで、少しの差でそんなに違うのか、と印象深く感じたようでした。

子どものときの体験というのは、学習を始め、大人になっていく中でのさまざまな学びにとって、とても大事なものになります。例えば上記の体験でも、水圧という学習をする上では、とても重要な気付きになります。またそういった経験を大人がいっしょにしたり、別の場所で経験してきたことを話しておいたりすることで、子どもが学ぶ場面で思い出させたり共感することでより気づきを深めたりすることができます。体験や気づき、共感を大事にしながら、子どもの成長の機会をたくさん作っていきたいと思います。

「もう1回したいなら、静かにするよ」

「ぼくもやりたい!」(2024/6/29)で紹介したOくん。『街コロ通』でボードゲームへの敷居が下がったのか、他のゲームも「やりたい!」と言うことが増えてきました。「これ、なんだっけ?」(2024/7/20)で紹介した『ナナ』もその一つ。友だちが『ナナ』で遊んでいるのを見て、「ぼくもやりたい!」と友だちの輪に入ることになりました。

ただOくんはまだ小学1年生。対してこのとき『ナナ』で遊んでいたのは小学5年生のTくんをはじめとしたお兄さんばかりのグループでした。Tくんたちは優しくOくんを受け入れて、ゲームスタート。Oくんはルールがよく分かり、順番も待って、正しく遊びに参加できています。まずこのこと自体がOくんのすごいところで、よくがんばっていました。Tくんたちもそのことが分かり、2回目、3回目とゲームを進めていきます。

ただやはり、感情コントロールはまだ難しいOくん。当たって嬉しい時は「やった!」、外してくやしいときは「あー!」と声が大きくなりがちです。少し顔をしかめるTくんたち。しかしOくんがゲームに負けて本当に悔しくて「きー!!」と声にならない金切り声を上げたときには、さすがのTくんたちも耳をふさいでしまいました。

職員が声の大きさレベルを提示したり、「そういうときは『負けた。くやしい』と言ったりするよ」と言い換えを示したりと、支援をしながら、もう1回『ナナ』で遊ぼうとした時のことです。Tくんからすばらしい声掛けがありました。

「Oくん、もう1回したいなら、静かにするよ」

職員が支援でも使う事前の約束。それをTくんが自分からOくんに提示したのです。「わかった」と答えるOくん。その後、少し大きな声になってしまうこともあったOくんですが、最初のころの金切り声などはなくなり、子どもたちだけでも遊びを続けられるようになってきました。

夏休みになり、じゃんぷでも子ども同士で遊ぶ時間が増えてきた中で、子ども同士だからこそ、素晴らしいやり取りや関わりが生まれます。その機会を逃さず褒めて、コミュニケーション・社会性を育むとともに、自己肯定感を積み上げていきたいと思います。

「これ、なんだったっけ?」

トランプは一番身近なテーブルゲームと言っても過言ではないでしょう。修学旅行にトランプをもっていって、友だちと遊ぶなんてことも、今でもまだ見られる光景かもしれません。

トランプで友だちと遊ぶなら、最も有名なゲームの一つが「ババ抜き」です。他にも「神経衰弱」や、中学生になれば「大富豪」がよく遊ばれます。すてっぷやじゃんぷでも、友だちに誘われたときに「したことない」とならないよう、狙って遊ぶことで、ルールや勝ち方(負け方)を学ぶこともありますし、子どもから「ババ抜きしたい」と提案されることもあります。基本的にはトランプを混ぜて遊ぶのでランダム性があり、またシンプルなゲームが多いです。

ただし、シンプルだからこそ実力差が出やすいものもあります。神経衰弱はそういったゲームの一つで、ランダムに伏せられたカードをめくっていくので運要素があるものの、一番大事なのはめくったカードの数字を覚えておく短期記憶の力になります。そしてすてっぷやじゃんぷに来ている子は、その短期記憶の力が弱いことが多いです。そのため、「神経衰弱」と聞くだけで、「絶対しない!」と大きな声で主張する子も少なくありません。

逆に言えば、そういったゲームをする中で、短期記憶にチャレンジする場面を作ることができるかもしれません。そこで「ナナ」というゲームを紹介することにしました。「ナナ」は簡単に言えば、プレイヤーの手札と場に伏せられているカードで神経衰弱をするというゲームです。ただし手札のカードはどれでも出せるかというと、そこにルールがあり、自分や他のプレイヤーの手札からは一番大きな数字か一番小さな数字を出す(出してもらう)ことしかできないのです。

先日はじゃんぷの子どもたちが、この「ナナ」にチャレンジしました。みんなで手札を配り、残ったカードをテーブルに伏せます。あとは「神経衰弱」と同じように、順番を回していきます。自分の番が回ってきたRくん。「Sくん、一番低い数字を見せて」とSくんに伝えます。Sくんが1のカードを出すと、「やった!」とRくんは喜び、自分の手札から1のカードを続けて2枚出して、3枚そろった1のカードはRくんのものになりました。最初は運要素で数字を揃えるRくんやSくん。ですが外れたときはその数字を覚えて手札や場に伏せて戻します。「これ、なんだったっけ」や、「Sくんの一番高い数字、なんだったかな」と悩むRくん。手札に同じ数があることを手掛かりに思い出し、「Sくん、一番高い数字を出して」と言って、Rくんは見事その数字を3枚そろえることができました。

今では休憩時間でも「ナナがしたい」とリクエストする子も少なくありません。「神経衰弱は苦手」という子どもも、「やってみようかな」と参加することが増えています。もちろん中には、「苦手でやってみたけど、やっぱり外してしまうことがくやしい!」と、1回で終わってしまう子もいます。そういったときはあとで職員との1対1の場面を作り、リベンジすることで次につなげようとしています。楽しめる友だちがいるからこそ、集団作りに向けて個別にも丁寧に対応していきます。

「ぼくもやりたい!」

「1+1は何?」 大学時代に私が数学教育課程の先輩から尋ねられた問いです。子どもならいじらしく「田んぼの田!」と答えるかもしれません。大人なら当たり前に「2」と答えるでしょう。このとき私も「2」と答えました。続けて先輩が問います。「どうして2になるか分かる?」さて、みなさんはどう思われるでしょうか?

「そう決まってるから?」「そうそう」このときの私の答えを、先輩はよしとしました。つまり2というものは「1+1」、3は「1+1+1」、10進法なら同じように9まで続きます。10からはその規則通りに増えていきますが、1から9に関しては、そう定義されているものなので、そのまま覚えるしかありません。

小学校1年生のOくんはじゃんぷに通い始めて1ヶ月。工作や公園遊びが大好き。宿題はやらない!と初めは言っていましたが、スケジュールで見通しを持つことで、楽しみにできる事を励みに学習に取り組めるようになってきました。ただ見通しを持てても、算数の宿題を渋ることがたびたびありました。他の職員に聞くと、どうやら数唱が5までも出来ていないのでは、というのです。それで宿題を見てみると、バスに乗り降りする動物たちの絵が描いてあり、その動物たちを数えるというプリントでした。数唱が出来ないのでは、何を書けばいいかさえもわからなかったでしょう。このときは全部したくないと言うOくんと、1問はじゃんぷでやって、残りは家ですると約束し、「まる」で終われるようにしました。同時に1から9まで書いた表を用意して、それを使って1問解き、残りの問題も同じ表を持ち帰ることで、家で取り組んでもらえるようにしました。

さて、Oくんの算数への支援をどうしようか考えていた矢先のことです。Oくんが公園遊びから帰ってくると、お兄さんたちが遊んでいた「街コロ通」というボードゲームが机の上に置いてありました。「これ、やりたい!」とOくんが先生に伝えます。Oくんには難しいかも…。待てよ、数唱の学習にいいかもしれない、と考え、いっしょに遊ぶことにしました。「街コロ通」はサイコロの目を数えたり、お金を数えたりと、数唱がいろんな場面で出て来ます。最初に1コイン5枚をもらい、値段に注目して買うお店を決めていくOくん。準備ができて早速サイコロを振ると、自分からサイコロの目を数えようとします。数が出てこない時は先生に教えてもらいながら、Oくんもいっしょに数を数えます。もらって貯まったお金が10を超え、12コインのお店を買うときは数えるのをあきらめかけますが、先生が10コインを見せると喜んで1コインを10枚数え両替。両替したお金で12コインを数えて、お店を買うことができました!

遊びを通じて数を数えることの抵抗感がなくなって来たのか、最近のOくんは、学習の時間でも表を使って算数の宿題をやり切れるようになってきました。学習と同時に遊びや生活のなかでも、数を数えることが意欲的にでき、成功体験ができたことが、学習の場面にも生きてきたのでは、と思います。

「あの隠すやつ、ください」

小学校で定番の宿題と言えば、漢字ドリル。ドリル内に漢字を書き込むページもありますが、印象に残りやすいのは短文をノートに写すことの方ではないでしょうか。学年が上がるにつれて短文の数が増え、またノートのマス目も小さくなっていきます。そして短文を書き終わると余りのマスに、その短文で新しく習った漢字を書くことまでセットなことが多いです。

漢字ドリルをノートに写すことが苦手な子のなかには、ノートとドリルとを交互に見るときに、今どこを書いていたのか分からなくなる子がいます。今書いていたところをすぐに忘れてしまったり、見る情報が多くて視点が定まらなかったり、その子によって要因は様々です。

先日も漢字ドリルに取り組んでいたLくん。ノートからドリルに目線を戻すたび、「えーっと…」と目が泳いでいました。そこでドリルをスタンドで立たせるとともに、今書いている行だけが見えるように、厚紙の真ん中を縦長な四角形で切り抜いたものを、ドリルの上に重ねました。するとMくんはすぐにやりやすさを実感したようで、「ありがとう!」と言ってスムーズに書き進めていきました。

また向かいに座っていたNさん。「漢字嫌だー」と職員にずっと話しかけ、手が進みません。そこで同じように切り抜いた厚紙をドリルの上に重ね、その行が書けたら次の行に厚紙を移動して書く、と手順を教えました。すると「いやだ」の声は減っていき、3行目からは自分で厚紙を移動させ、静かに書き進めることができました。

上で紹介した支援は、学習支援の場ではよくある支援の一つだと思います。ただ大事なのは、その道具を使ってよかったと実感すること、さらに言えば、自分から使おうと思い、使ってスムーズにできるかどうかではないでしょうか。実際に次にMくんが漢字ドリルをするとき、職員は声をかけずにいたのですが、Mくんは「あの隠すやつ、ください」と職員に伝えに来ました。そして厚紙を使いながら、漢字をスムーズに書いていきました。中学生のOくんにいたっては、その厚紙を使って漢字ドリルを書き終わった後で、「先生、これ持って帰っていい?」と職員に伝えました。「いいよ」と答えると、喜んで筆箱にしまったOくん。以来、Oくんの筆箱にはその厚紙がずっと入っています

ゲームでも「寄せて」

すてっぷに来ている子は、社会性やコミュニケーションの課題がある子が少なくありません。距離感が近かったり、自分の物と他人の物の区別がつかなかったり…。トラブルの元をたどれば、その子たちの課題に繋がっていることがほとんどです。そして現代の子どもらしく、トラブルがゲーム(昔で言うテレビゲーム)の中で起こることもあります。

ゲームにもいろんな種類がありますが、大別すると一人用ゲーム、多人数ゲームに分かれ、多人数の中には集まっている人同士で遊ぶものや、ネット上の顔も知らない人と遊ぶものもあったり、また対戦ゲームや協力ゲームなどもあります。すてっぷでは相互コミュニケーションが取れるゲームとしては、パソコンでのマインクラフトがあります。

先日、Jくんが困ったような、半分泣いているような顔で職員に相談に来ました。Jくんが言うには「先生、Kくんがマインクラフトに寄せてくれない」。マインクラフトにもいろいろなモードがあるのですが、Kくんや他の友だちが協力してサバイバルをしているところに寄せてくれないと言うのです。そこで職員がKくんに理由を尋ねました。するとKくんはこう答えました。「だってJくん、人のものを取ったり、自分だけクリエイティブモード(好きなものを出し放題、壊し放題できるモードです)に変えるんやもん」

確かにマインクラフトで友だちといっしょに同じ世界で遊ぶときは、友だちがアイテムを入れた箱から、違う人がそのアイテムを取り出すことができます。またモードを変更し、冒険を楽しむのか、モノづくりを楽しむのかと遊び方を変えることもできます。ですがそれは協力したり、同じ遊び方で楽しもうと決めたりするなど、便利なようで実はコミュニケーション・社会性が求められる場面になります。

ですが、だからこそコミュニケーション・社会性の課題に挑戦する絶好のチャンス! 職員はKくんが言ったことをJくんに確認します。Jくんも悪気があったのではなく、衝動的にしてしまったこともあったようです。そこで「ホワイトボードに約束を書いたら、約束を守れるかな?」と聞くと、Jくんは「うん」と答えたので、Jくんと一緒にKくんのもとへ。Kくんにも「ホワイトボードを見て約束を守れたら寄ってもいい?」と聞くと、「それならいいよ」と答え、Jくんも参加していっしょにマインクラフトで遊ぶことができました。

ゲームにより制約はありますが、一緒に遊ぶものだからこそ、コミュニケーション・社会性が求められる場面があります。そういった場面では楽しいゲームをいっしょにしたい!だからがんばりたい…!と思う子が少なくありません。そういった機会は逃さず、課題にチャレンジできるよう、また失敗を繰り返さないよう支援をしていきます。

「じゃあそっちは分配法則ってこと?」

じゃんぷでは、中学生も授業後や部活後にやってきて、学習に取り組んでいます。多くの中学校では、来週から1学期の中間テスト。じゃんぷの中学生たちも、自分に合わせた勉強方法を職員と相談しながら、テスト勉強に取り組んでいます。

先日、数学ドリルに取り組んでいたIくんが手を止めました。見ると、多項式の因数分解の問題です。職員がその問題をホワイトボードに書いて、解き方を教えます。「そうなんだけど…」と納得のいかない様子で、答えまでは書きましたが、以降の問題は同じように解けません。様子を見ていると、どうやら解き方を全く知らないわけではなさそうです。続きのページにあった、足したら○、かけたら△になる数字は?という問題はすらすら解いていました。ですが、続けてまた因数分解の問題になると、多項式をさらに細かく書こうとして、()すら出てきません。

そこで職員が大きなホワイトボードに、展開と因数分解について書いていると、同級生の友だちや他の職員も参加して、ミニ講義のような形になりました。友だちが「因数分解は…」と先生と話していると、Iくんも会話に参加。「素因数分解のときは…」と友達に言います。ここで初めて、素因数分解と因数分解で解き方が混ざってしまっているのではと職員が気づきました。そこで「因数分解というのは数×数の形にすること。素因数分解は素数×素数にしているよ」と伝えると、Iくんは少し納得したようで、「じゃあそっち(展開)は分配法則ってこと?」と尋ねます。職員が「そう。分配法則を使って()を外しているよ」と答えると、納得したようでドリルに戻りました。

じゃんぷに来ている子の中には、授業で聞いたことや昔教えてもらったことが大きく残っていたり、1対1の状況では緊張が増してしまう子もいます。Iくんも初め、職員から因数分解を教えてもらっても、頭に入っていないようでした。ですが友だちや他の職員も入り、みんなで自由に話せる機会が持てたことで、1対1では言えなかったことを言うことができたり、友だちや職員がホワイトボードを見て考えているのと同じように考えて自分の意見を言うことができました。1対1の学習にこだわらずに、同級生を交えて一緒に考える雰囲気を作ることで、自分の考えや思っていることを言いやすいこともあると感じた場面でした。

「サーカスを見に行ったよ」

すてっぷの小学生グループの外出で、サーカスの観覧に行ってきました! 会場は大阪と少し遠い場所で、電車で片道約1時間。いつもより長い時間ですが、行くメンバーがすてっぷでお出かけを何回も経験してきた子ども達だったので、その時間で計画を立てました。

朝は少し余裕をもって出発。この間、小学生グループはICOCAで電車に乗る練習をしています。券売機でのチャージもスムーズにできるようになってきました。 乗車駅と降車駅、それぞれの時間をスケジュールで確認します。1つ終わったら職員が赤字でチェックし、次の確認。「次に乗る電車のホームはこっちかな」「〇〇行に乗るよ!」と、子ども同士でも会話が飛び交います。

昼前に無事最寄り駅に到着。やよい軒で昼食を食べてから、徒歩でサーカス会場へ。待ち時間が長いのもサーカスを見るため、仕方ないとばかりに、子ども達はいつも以上に我慢強く待ってから、会場内に入りました。

会場内に入ると薄暗い中、照明がたかれ、音楽も静かながら響いています。一人の子どもはボソッと「思ってたのと違った」と言いました。職員が声をかけると、その子は「大丈夫」と答えましたが、隣りの子は「音がしんどそう」と答えました。そんなときに役立つのがイヤーマフ! 事前にサーカスに行ったことのある職員に聞き、イヤーマフが必要だろうと準備していました。イヤーマフを付けると、その子も「大丈夫」と答え、いざ開演! 10分ほどの休憩を挟んで、合計2時間。途中「あと何分?」と確認する子に時間の見通しを持たせながらでしたが、全員がしっかりと上演を見終わることが出来ました!

帰り客の多さや電車の送りで少しバタバタしての帰路にはなりましたが、「サーカス、楽しかった」「何が楽しかった?」「僕は――」とみんなで感想を言い合いながら帰りました。楽しみのために我慢して待ち、2時間ほどの上演を楽しみ、「~だったけど、楽しかった」で無事終われたことに、子ども達の成長を強く感じた職員でした。

「かけっこしよう!」

少し遅めの桜が咲き誇り、2024年度が始まりました。春休みは「もう6年?」「学校始まってないから、まだ5年やで!」などと子ども同士で盛り上がっていましたが、あっという間に始業式。1日時点で6年生になるみたいだよと大人からわざわざ言わずとも、新たな学校・学年になりました。

すてっぷの小学生グループも新しい6年生のGくんがリーダーとして引っ張ってくれています。新しいメンバーも増えてきて、集団を盛り上げたり、ケンカを仲裁したりと大忙しです。

先日もGくんをはじめとした小学生グループ5人で公園へ出かけました。公園に着くと職員はあえて指示を出さず、様子を見守ります。すると自然と全員でかけっこをすることになりました。Gくんがはりきって提案します。「こっちからあっちの橋げたまでかけっこしよう!」Gくんや他の高学年生が「よーい、スタート!」と合図を出し、一斉にかけっこ! 何度も繰り返して遊びました。

ただ何度か繰り返していく中で、「ビリの人は一番端っこに行って、もう1回!」と、だんだんシステマチックに。すると2回連続でびりになったHくんが少し落ち込んでしまいました。Hくんはこの日のグループの中では一番年下で、すてっぷ歴も一番浅い子です。Gくんが気づくかな、Hくんが自分で言うかな、と少し見守っていた職員ですが、今日は職員から遊びの提案をすることにしました。

Gくんがもう一度ビリの人から並ぶよう言ったときに、職員が「じゃあ(ビリ側)こっち側の人は少しゴールに近づこう!」とハンデを提案しました。Hくんはハンデを受け入れ、やる気に。「よーい、スタート!」でまたみんなといっしょにかけっこしていきます。最後には子どもリレーVS職員1人で勝負することに! Hくんも含めみんな笑顔でかけっこを終えることが出来ました。

今回は職員がアイディアを出すことにしました。Gくんが気づくのを待つ、Hくんが言い出すのを待つ、などいろいろな支援が考えられましたが、この日は見本を見せることに。Gくんにはどのように映ったでしょうか。また振り返りの中で、職員の思いや考えを紹介しながら、リーダーとしてのGくん自身の思いや気持ちを育てられるよう支援していきたいと思います。

もう一人の卒業生

で紹介した卒業生3人に加え、すてっぷではもう一人のお子さんが卒業されました。

小学校を卒業したEくんは、すてっぷで6年、つまり1年生の始めからずっとすてっぷを利用されました。まだ年長さんの時に見学に来て、見学時間が終わってもまだ遊びたいと泣いてお母さんに訴えていたのが昨日の事のようです。

でも実際はこの6年でEくんは大きく成長しました。活動に見通しを持つことで、安心して過ごせることが増えました。すてっぷではしばらく最年少で、あこがれのお兄さんお姉さんといっしょに遊びたい、いっしょに過ごしたいとがんばってきて、自然とお兄さんお姉さんのいいところ、すごいところを学んできました。上級生のみんなが卒業し、最高学年になることが不安で泣いていた3月。6年生になった4月には覚悟を決め、リーダーとしてがんばり始めました。先輩に教わったことを思い出して、同じようにやってみるとうまくいった!と自信を積み、様々な形で持ち前のやさしさや思いやりを発揮するようになりました。

そんなEくんの集大成の活動が、最後の外出計画です。調べるという事、電車など公共交通機関を使う事、集団をリードすることなど、Eくんの力となることを願い、職員が支援して取組んできました。まずは外出とは関係なく(取り組んだみんなは意識していたかもしれませんが)、日本や世界で行ってみたいことをタブレットを使って自分で調べることに取り組みました。Eくんは電車で行ける範囲のLOFTや中華街、飲食店(かに)を挙げ、理由もいっしょに友だちに発表することができました。そして2回目では、実際に行ける場所としてLOFTを調べる事にしました。LOFTの近辺を調べると猫カフェの文字が。実はすてっぷの後輩のFくんが猫好きなことを知っていたEくん。「ここ気になるな。Fくん、猫好きだし喜びそう。河原町はたくさんお店あるからいろいろ見たいなぁ。」と調べを進め、外出計画をまとめました。そしていざ当日、LOFTのある町まで電車を使い、みんなで移動しました。LOFTへの道中も気になったお店をみんなで相談しながら、ディズニーストアなどを巡りました。LOFTでウィンドウショッピングをした後、例の猫カフェへ。Fくんを含めた希望者で入店し、猫と一緒に少しの時間でしたがくつろぎの時間を過ごしました。

Eくんはこの6年間をどのように振り返るでしょうか。できなかったことの方が先に思いつくでしょうか。でもこの2、3年でその姿はぐっと変わりました。マイナスの事が思いついても、「でも、こういうことができるようになってきたしな」と続けて、自信を積み上げてきたことを自分で思いつけるようになりました。卒業後Eくんは、じゃんぷに通うことになりました。これからも「できた!」をいっぱい積み上げていきましょう!

卒業、おめでとうございます。

ぼくの「恐竜園」!

すてっぷやじゃんぷでは、定期的に新しいボードゲームにチャレンジしています。先日遊んだ中で「これ、おもしろい!」となったゲームが「ドラフトザウルス」です。「ドラフトザウルス」はみんなで順番に恐竜を選び、自分の動物園ならぬ「恐竜園」のオリに恐竜を入れていきます。このとき、オリのテーマ(同じ種類を入れる、全部違う種類を入れるなど)に沿って恐竜を入れることができると得点が増えていき、最終的に得点が高い=テーマに沿って恐竜を集められた人が勝利するというゲームです。

このゲームのおもしろいところは、恐竜を選ぶときに自分の手の中で隠しながら1匹選ぶのですが、選ばなかった残りの恐竜は次の人に回すことです。つまり自分が選ばなかった恐竜を他の人が選ぶかもしれないということも考えられますし、次に自分に回ってくるのがどんな恐竜かわからない中で考えないといけないということです。そのことにいち早く気づいた小学生のDくん。「他の人の恐竜園を見るのがコツやな!」とみんなに伝えました! 気づき自体も素晴らしかったですが、それを友だちや職員に確認しながら共有しようという行動自体も、とても素晴らしい!と目を見張るものでした。

次々に恐竜を選び、自分の恐竜園に置いてから、選ばなかった恐竜たちを次の人に回していく子どもたち。回ってきた恐竜たちに大喜びしながら、自分の恐竜園をテーマに沿って完成させていきます。他の人の恐竜園を見て「あの人が緑の恐竜集めてるから、緑をそろえるのはあきらめよう」と自分で決めることができた子がいれば、職員と一緒に「あの人が黄色の恐竜を集めてないから、自分に黄色の恐竜が回ってくるかも。それならこっちのオリに入れた方が…」と考える子もいました。1人でのゲームとはまた違い、駒やボードを使うことで友だちや職員と考えや予想を共有しながら、他の人の選択や考えを読もうと頑張る姿が見られました。

また既存のものも含めてボードゲームにチャレンジし、取り組んだゲームの狙いをお伝えしながら、子どもたちのがんばりを紹介したいと思います。

3人の卒業生

先週の3月8日(金)は支援学校高等部生の卒業式。すてっぷでは3人のお子さんが卒業を迎えました。おめでとうございます!

どの子も5年以上すてっぷに通い、友だちとふれあって笑顔な日も、時間をかけて取り組んできたことが実を結び喜んだ日も、自分の思い通りにならず怒った日も、たくさん経験してきました。

Aくんは友だちや先生が大好き。一緒に過ごすだけでもうれしい気持ちがあふれ出すかのように、声を出して喜びます。どうやったら気持ちが伝えられるかな。コミュニケーション練習にこつこつ取り組みながら、なるべく友だちといっしょの活動、過ごしの場を共有できるように積み重ねてきました。

Bくんはすてっぷで過ごせることがなかなか見つけられませんでしたが、塗り絵やペーパークラフトなど一人でできることを少しずつ増やし、編み物はコツコツと取り組んで何mもの生地を作り上げました。またコミュニケーション練習にも日々取り組んだり、がんばり表の目標を先生と相談しながら自分で決めたりして、できることを積み上げてきました。

Cくんは友だちと関わるのが大好き。関わり方をコントロールできるよう、ずっとがんばってきました。疑問に感じたことを先生に確認しながら、自分なりに友だちや学校、社会についての理解を深め、今では年下の子も慕う優しいお兄さんになりました。また同級生のAくんとは散歩をいっしょに楽しんだり、Bくんとはバスケでお互いに励ましながら目標の得点目指して頑張るなど、お互いのかけはしになりました。

3人とも、次の進路は決まっています。3月末まですてっぷに通いますが、4月からはお子さんではなく大人として、また会える日を楽しみに、がんばってほしいと思います。さて来週は小学校の卒業式。すてっぷでも一人のお子さんが卒業されます。どんな姿を見せてくれるのでしょうか。楽しみです。

「落ち着く時間だね」

すてっぷでは、小学校と支援学校の子どもたちがいっしょに放課後を過ごしています。個別対応が必要な時間も子どもによって大小なりとありますが、一方で狙いをもって集団での過ごし、集団での活動に取り組んでいます。

先日も小学校の子どもと支援学校の子どもの4人グループで近くの公園に行く予定をしていました。一緒に行くメンバーの1人、支援学校のUさんは友だちとのお出かけが大好き。ですが、日によって一緒に行きたい人が変わったり、逆に今日は行きたくないと言う日があるなど、気持ちの調整が課題でした。一緒に行くメンバーを予告したり、日によっては選択できるようにするなど支援していく中で、少しずつ受け入れられることが増えてきたUさんでしたが、この日はひさびさの爆発。別グループの職員と一緒に行きたいとパニック状態になって泣いて暴れてしまいました。

Uさんが気持ちを落ち着けるようになるまで待っていたのですが、天気が悪くなり雨が降り出してしまいました。職員の判断で公園遊び自体は中止したのですが、このままだとUさんが『泣いて暴れたら、行きたくないという要求が叶った!うれしい!」と誤解してしまうかもしれません。そこで一緒に行く予定だったメンバーといっしょにドライブすることにしました。小学校グループのVくん、Wくん、Xくんに、Uさんが誤解しないようにという理由を説明します。すると3人とも理解を示し、Vくんが「俺も一年生のころ、何度も泣いて暴れまわってた。Uさんも落ち着く時間があったほうがいい。」と答えました。Wくんも「そやな。すぐに帰ったらあれやし少しだけドライブやな。」と続けます。Xくんも「そうやなぁ、Uさん暴れすぎや。Uさん、しっかり落ち着いたほうがいい。」と答え、いっしょに10分ほどドライブしました。

ドライブから帰ってきてしばらくして、Uさんは徐々に落ち着きを取り戻し、おやつ、休憩に切り替えていつも通りにやさしい言葉で要求を伝えられることができました。小学生グループも帰ってから集団遊びを保障し、いつもの休憩に入っていきました。

この日はUさんにとっては決して万全とは言えなかったと思いますが、職員の支援で誤学習することなく、徐々にパニックを抑えることができました。そこには理解を示してくれ、いっしょに付き合ってくれた小学校の友だちたちの存在があったからかもしれません。小学校グループの子どもたちも、職員の話を聞いて、友達を理解しようと努め、ひいては自分のことの気づきにもつながっているかもしれません。いっしょに過ごす場だからこそ、学びあえる機会がいくつも生まれているように思います。

「怖くないよ」

すてっぷでは2月までに、ありがたいことに多くのお子さんが体験に来られました。今年は近隣の児童発達支援事業に通われている方にも来ていただき、グループ体験を学校時間中に行いました。普段過ごしている利用者がおらず、またいっしょに児発に通っている友だちもいる中で、比較的スムーズに体験に参加できたお子さんもいらっしゃったかと思います。

一方で個別に体験を希望された方は、放課後の利用者が過ごしている時間に体験に来ていただきました。普段の施設内の様子も見ていただけるので、自分がその場で過ごす姿や環境をよりリアルに感じていただけると思います。ただ、自分の知らない子どもや大人が多いという状況は、体験されるお子さんによってはより緊張が増してしまうかもしれません。先日、体験に来ていただいたお子さんも、見てわかるほどに緊張されていました。そんなときに頼りになるのが、いっしょに体験に参加するすてっぷのメンバーたちです。

この日、いっしょに体験に参加したのは、小学生グループのRくん、Sくん、Tくん。3人とも同じ学年で、すてっぷに来始めて2年ほど。この半年ほどで、それぞれ違う形ながらも、リーダーとして引っ張ったり、役割を果たそうとしたりするなど、上級生としてのがんばりを見せてくれるようになってきました。この日いっしょに取り組んだ遊びは「ワニワニパニック」。普段は職員がワニを出して、子どもがピコピコハンマーで出てきたワニを叩き、叩けた回数を競う遊びです。この日はワニを出す役、タイマーで時間を測る役をメンバーで役割交代することに。さっそくRくんがワニを出す役になり、Tくんがタイマーで測る中、見本を見せるSくんにワニを出します。するとRくんは自分から、ワニを出す時にワニの声を出したり、出す動きに変化をつけたりするなど、遊びをより盛り上げる働きかけをしたのです! 見本が終わり、次は体験の子が叩く番に。ですがやはり、とても緊張しているようです。それを見てRくんはSくんやTくんに「知らないとこに来たら緊張するよな」と共感を求めます。そして体験の子に「怖くないよ」と声をかけました。 それを聞いて体験の子も無事に遊びに加わることができました!

その後、SくんがTくんに「ワニを早く出していい?」と遊びを盛り上げるなど、最後まで楽しみながらいっしょに遊んだ体験の子とメンバーたち。体験の子は笑顔で帰っていきました。もうすぐ新年度。最高学年のメンバーが卒業し、新1年生を含めた新規利用のメンバーが数名ほど入ってくることになります。この3人は次期高学年のリーダーとして、年下のメンバーたちを引っ張っていってくれることでしょう。メンバーたちが持ち前のリーダー力や優しさを発揮できるよう、普段の支援を積み重ねていきたいと思います。

「自分で注文できたよ」

すてっぷに通う支援学校の子どもたちは、おやつやおもちゃで遊ぶ時間など、動機付けがしやすい機会でPECS(絵カード交換式コミュニケーション・システム)の練習に取り組んでいます。そして、よりコミュニケーションを取る機会を増やせるよう、それ以外の場面でPECSに取り組むことがあります。その一つが買い物学習です。

普段から買い物学習に取り組んでいるコンビニやスーパーなどでも、「温めますか?」「おはしをつけますか?」などのコミュニケーションの機会はあります。ただ事前に練習し、また「○○ください」と伝えやすいのはやはり、食べ物を注文するお店です。その中でも多くの子どもが大好きなのがマクドナルドです。

先日も支援学校のQくんが、トークンを貯めたごほうびに、職員と一緒にマクドナルドに行きました。事前に何を注文するか、メニューで確認していたQくん。ブックから「ソフトツイスト」「ポテト」「メロンソーダ」を文カードに貼り、最後に「ください」を貼って、レジカウンターに置きます。そして一つずつ指差しをして、「ソフトツイスト、ポテト、メロンソーダ、ください」と店員さんに伝えることができました!

店員さんはQくんの注文したものを確認し、「サイズはどうされますか?」と聞いてきます。このときの対応は子どもによって、また状況によって変わってきます。事前に値段を計算したうえで「ポテトMサイズ」「メロンソーダMサイズ」などのカードを用意した方がいい場合もありますし、職員がメニュー表を見ながらどれにするか子どもに尋ね、子どもが答える場合もあります。後ろに並んでいる人がいるときなど、職員で答えることもやむを得ない場合もあります。

このときは職員がメニュー表のМサイズを指差し、Qくんが「Мサイズください」と伝えて、無事商品を受け取ることができました。アイスから一つずつ、ゆっくり味わったQくん。次のトークンの目標は買い物学習にしたいそうです。いろんな場面でコミュニケーションができた経験を積み上げていきます。

ホップすてーしょんよりお知らせ(2月からの事業所のご案内)

平素より格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。特定非営利活動法人ホップすてーしょんは2018年に「育ちの広場 すてっぷ」、2020年に「学びの広場 じゃんぷ」を開業し、保護者様・関係機関のご理解・ご協力の元、利用者様・保護者様への過ごし・支援のサービスを行ってまいりました。

このたび、鶏冠井町稲葉にあります「学びの広場 じゃんぷ」は、放課後等デイサービス事業のみ(小~中学生)が独立し、上植野町薮ノ下に移転することになりました。また、児童発達支援事業(未就学児)は鶏冠井町稲葉に残り、名前を「あゆみの広場 いっぽ」と改めることとなりました。

2月からは「あゆみの広場 いっぽ」、「育ちの広場 すてっぷ」、「学びの広場 じゃんぷ」の3事業所でスタートします。今後も職員一同、利用者様・保護者様へのよりよい過ごし・支援に努めてまいります。皆さまの変わらぬご支援・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

「そんなこと言わないでよ」

「ぼく、卒業しようかな」(2023/10/20)で紹介した小学生のIくん。この数か月で目まぐるしい成長を見せてくれています。

Iくんはすてっぷに来始めて、もうすぐ2年になります。怒りっぽく、人の話を誤解しやすいところもあり、来始めた頃はトラブルがあればその中心にいることがよくありました。自分のしたいこと、したくないことがはっきりしていて、友だちと相談したり譲り合ったりということが難しく、「じゃあ遊ばない!」と友だちから離れることも珍しくありませんでした。

一方で賢いところがあり、大人が以前話したことを覚えていて、「こういうときはこうしたらいいんやんな」と確認しながら、よりよい行動をしようと意識することがありました。そしてこの1年間は特に、年下の小学生メンバーが増え、また支援学校の友だちとの活動も活発になってきました。そんな中でIくんは、持ち前の優しさを年下の子や支援学校の友だちに発揮したのです。

この時期にはみんなで決めた遊びにほぼ入れるようになってきていたIくん。参加する友だちのことを考えて職員がおにごっこのルールを決めたりする中(もちろんIくんを考慮したこともありました)、次第にIくんは自分から「○○さんはタッチ返しありがいいよね」など、友だちをおもんばかった提案をしてくれるようになりました。また帰宅時の送迎車の中では、誰もが前の席(助手席)に乗りたがります。Iくんも初めは自分が助手席に乗りたい!と口論になることもしばしばありました。ですが今では、「前は○○さんが後ろだったから、今日は○○さんが前ね。僕たちは後ろ!」と自分から提案します。運転する職員がOKを出すと、Iくんは友だちにも提案し、友だちも受け入れられるようになりました!

衝突しがちだった同級生や年上の友だちにも、最近は優しい言葉を返せることが増えてきたIくん。友だちが違う友だちとの雑談で「死ね」と(もともとよくない言葉ですが)言ったとき、Iくんは自分に対して言ってきたと勘違いしてしまいます。昔なら怒って叫んだIくんですが、今は違います。「そんなこと言わないでよ」と友だちに落ち着いて伝えました。友だちがキャラクターに対して言ったんだよと説明すると、「そうなんだ」と切り替えられたIくん。確かに卒業が近づいているかもしれません。

2024年新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

昨年は大変お世話になりました。

新年から衝撃的なニュースが続いています。直接の被害がなくても、ニュースを見てショックを受けるお子さんもおられるかもしれません。ニュースでは決まったフレーズや映像が繰り返し流される場合があります。特性によっては、そういったフレーズや映像が焼き付いてしまい、スリップしてしまうことがあります。もし不安を訴えるお子さんがおられたら、その気持ちを受け止めながら、気分を変えられるもの(好きな遊びやDVDなど)を提案するのも一つの方法かと思います。ご家庭で悩まれることがありましたら、お子さんを知っておられる学校や関係機関にご相談ください。すてっぷやじゃんぷも、お子さんやご家庭と寄り添いながら、よりよい過ごしができるよう努めてまいります。

本年もよろしくお願いいたします。

2023年度年末年始休業のお知らせ

平素より格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。本年は大変お世話になりました。来年もすてっぷ・じゃんぷ職員一同、利用者・保護者の皆様へのよりよい支援・活動を心がけてまいります。来年も保護者の皆様の変わらぬご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

すてっぷ、じゃんぷともに、2023年12月29日から2024年1月3日まで、年末年始休業となります。すてっぷは4日から通常営業、じゃんぷは4日放デイのみ営業、5日から通常営業となります。

来年もよろしくお願いします。良い年末をお過ごしください。

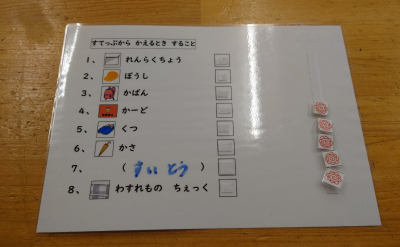

「ありがとう!助かったよ」

チェックリストで忘れ物確認(2023/12/16)で紹介したチェックリストですが、使い慣れていない子へは職員が子どもに提示することでルーチン化を図ってきました。ただ、中には使うことをめんどくさがる子もいます。

小学生のPくんも、その一人。使い始めたころは、チェックリストに対し「なんでこんなの、しないといけないんだよ」と面倒くさがっていました。もともとPくんは忘れ物をしてしまうことがあり、本人もその意識があってか、連絡帳などすてっぷで必要なものは手提げ袋に入れて持って来ています。忘れ物をしやすいPくんにとっては、チェックリストを使うこと自体を忘れてしまうのかもしれません。

そこでルーチン化を図りながら、Pくんにチェックリストを使う意味を繰り返し伝えました。またPくんが忘れ物をしてしまった時は、落ち込んだり怒ったりするPくんの気持ちを受け止めながら、「次はこうしよう」とチェックリストを示すなどの支援を行ってきました。

次第に、忘れ物をしてしまいやすい自分のことを落ち着いて受け入れられるようになっていったPくん。先日は、チェックリストで忘れ物確認もOKと自分でチェックしてから送迎車に乗ったのですが、車中で水筒を忘れてしまったことに気付きました。以前なら怒ったり人のせいにしたりしていたPくんですが、運転者の職員に「僕が(忘れ物確認にチェックしながらも)忘れ物確認で棚を見なかったのが悪かったんだね」と言ったのです! そして別の日も、買い物学習で買ったゼリーが冷蔵庫に入ったままで、職員が「ゼリーは持った?」と聞くと、Pくんは「ありがとう! 僕は忘れやすいから助かったよ」と落ち着いて答えることができました。

忘れ物をする=失敗経験を増やさないように取り組んでいるチェックリストですが、使う意味が分からない子どもにとっては面倒くさいものです。自分で使えるようになるためには、それを使うことで成功したという経験を積んでいくことが大事ですが、そこには大人の適度な手助けが必要です。適度、というのが難しい所で、職員も模索しながら日々の支援に取り組んでいます。

チェックリストで忘れ物確認

すてっぷに来ている子どもは、程度や方法によっての違いがありますが、覚えることが苦手な子が少なくありません。仲のいい友だちでも名前を覚えられず、つい「お前」と言ってひんしゅくを買ってしまう子もいれば、伏せられたカードの数を覚えられず、「神経衰弱で遊ぼう」となると「ぜったい嫌だ!」と参加できない子もいます。そして覚えることが苦手な子が特に失敗体験を積んでしまうことが忘れ物です。

忘れ物をしてしまうのは、上記の覚えられないことが要因の一つですが、それ以外にも(あるいはそれと関連したり、重複したりですが)、他のことに気を取られてしまう、雑音などで気が散ってしまう、書いたり読んだりが苦手でメモの習慣がつかないといったことが挙げられます。いずれにせよ、他人(大人)からの「忘れ物あるよ!」という声掛けが続けば、おのずと忘れ物への恐怖感がつのっていきます。

それを防ぐ方法の一つは、自分で忘れ物に気づけるようになることです。そのためにすてっぷでは、帰る前にチェックリストを自分で使えるように取り組んでいます。チェックリストには、すてっぷで使う(または置いておく)基本的なものがイラストといっしょに書かれています。また自由欄を作り、その人の(その日の)持ち物に合わせて記入できるようにしました。そしてルーチン化して自分で使えるようにするために、帰る準備ができたら自分が乗る送迎車の職員に、チェックリストを見せるようにしました。

この1年ほどの取り組みで、多くの子は自分でチェックリストを使い、自分で忘れ物確認ができるようになってきました。買い物学習で買った大好きなゼリーを家で食べたいからと、すてっぷの冷蔵庫に入れたまま忘れて帰ってしまった子も、次の時にはチェックリストに書いてあるゼリーの文字に気づき、帰る前に「ゼリー出してください」と言えるようになりました。

自立的にできるということが、何よりも自信につながっていきます。そのためには大人からの声掛けだけでなく、「視覚優位」「ルーチン化に強い」といった、その子の強みを生かした支援が役立つのではないでしょうか。「忘れ物をした」という失敗体験からでは次のチャレンジがしにくいからこそ、「忘れ物確認が自分でできた」という成功体験を積んでいってほしいと思います。

「楽しかった」よりも「ドキドキ」

小学生のOさんはすてっぷに来始めてもうすぐ1年。少しずつですが、友だちと談笑するなど、笑顔を見せることが増えてきました。遊びのこだわりがあり、来た当初はしないことは絶対にしないと固いところもありましたが、最近は苦手な遊びでも参加するようになっています。

そんなOさんの課題の一つがコミュニケーション表出、つまり自分の思いや気持ちを他人(職員や友だち)に伝えようとすることがまだまだ少ないことです。上記の通り、「しない」ことは伝えられますが、どうしてしないのかという理由や、では代わりに何をするかという代案を、自分から伝えることはまだできません。他にも感想を聞かれても「楽しかった」と答えるのみで、他の感想、特に自分の気持ちを他の言葉で表現することはなかなか見られませんでした。

そこで活動選択からコミュニケーションの表出に少しずつ取り組み始めました。Oさんは好きな活動は「する」、したくない活動は「しない」と答えるので、好きな活動を保障しながら、「しない」と答えた活動を一部だったりルールを変えたり(おにごっこをふえおににするなど)といった交渉をしました。そして少しずつ見えてきたOさんが「しない」という理由を、職員からOさんに聞いてみて、うなずいたことを言語化して伝えていきました。

また同時に、感情カードを使って振り返りをすることも始めました。言葉で聞いても「楽しかった」と答えるだけだったOさんですが、感情カードはイラストと文字とを見てマッチングできるので、他の感情も少しずつ分かるようになってきたようです。先日初めて行った公園で友だちといっしょに、遊具やボールでアグレッシブに遊んできたOさん。すてっぷに帰ってきた後、感情カードで振り返りをすると、初めて「楽しかった」ではなく、「ドキドキ」を選びました! そして別の日は、宿題をしているところに「その問題はこう解くんだよ!」としきりに声をかけてきた友だちに、初めて「イヤ」と言うことができたのです。まだまだ「ドキドキ」の理由が言えたり、自分から「イヤ」と伝えたりすることは難しいですが、感情カードを使うことで、少しずつ表出が増えてきたOさん。「伝わってよかった」「伝えてよかった」となることで、より表出を増やしていけるよう、丁寧に支援していきます。

「行けないの、かなしい」

「○○くんたちと遊びたい!」(2023/11/4)で紹介したJさん。週間スケジュールで見通しが持てることで、落ち着いて過ごせることが増えてきましたが、自分の要求が伝わらないと泣き叫ぶような大きな声を出すことがまだ見られます。

そういうときは感情カードで、落ち着いて他人(はじめは職員から)に伝えていくことに替えていきます。ただ感情カードを見せるだけでは、なかなか自分から伝えることにはつながりません。実際にJさんも、感情カードを見て絵の意味は分かっても、使う(伝える)ことの意味はなかなか分かりませんでした。

そこで職員がJさんの気持ちを受け止めることからはじめました。先日「公園に行きたくなーい!」と叫びながら帰ってきたJさん。まずは職員が「お話しよう」と向き合っていっしょに座ります。職員が「どうしたの?」と聞くと、「公園行きたくない!」とJさんは答えます。すかさず職員は「行きたくないんだね」とJさんの気持ちを受け止めます。次第に落ち着いてくるJさん。職員が「どうして?」と聞くと、「寒いから」とJさんは答えました。職員が「そうだね。寒いね」と共感し、「ジャンパー着ていこううか」と言うと、Jさんはジャンパーを取りに行き、着るとそのままお出かけに向かっていきました。次のときも同じように「寒いから」と公園に行きたくないことを伝えるJさん。ですが前回よりも穏やかにやり取りでき、この日は室内での勉強に活動を変えました。

そうしておだやかにやり取りすることが増えてきた中で、「(小学生グループの)買い物、行きたい」と伝えてきたJさんに、気持ちを受け止めながら感情カードを見せると、Jさんは自分から「かなしい」と感情カードを示しながら答えました! 今では「かなしい」や「ざんねん」などおだやかに自分の気持ちを伝え、気持ちを受け止めてもらうことで、交渉や切り替えに向かえることが増えてきたJさん。この数か月で一気に成長した姿を、日々見せてくれています。

「譲ってあげるよ」

すてっぷの小学生グループのみんなはブランコが大好き。公園に着くと一番にブランコに走っていきます。ただ公園に設置されているブランコは2連のものがほとんど。地域の子がいなくて空いていても、すてっぷのグループの人数では足りません。早い者勝ちとばかりに走っていく子どももいますが、最近では職員が声をかけずとも、子ども同士で「譲って」と交渉する姿が見られるようになってきました。

先日、4人ほどのグループと職員とで、2連ブランコのある公園に出かけた時のことです。先に着いたKくんとLくんがブランコに乗って遊んでいました。遅れて到着したMくんとNくんもブランコのところにやってきました。そしてそれぞれ、ブランコで遊んでいる2人に声をかけます。MくんはKくんに「代わって」とお願いしました。まだ遊びたいKくんは「60秒したらいいよ」と答え、Mくんは了承。交渉が成立しました。

一方のNくんも「代わって」とLくんに伝えます。Nくんはすてっぷに来て半年。この2か月ほどでグッと成長を見せ、落ち着いて交渉することが増えてきました。ですが自分の思いが通らないと泣いてしまうことがまだ見られるため、このときも職員がそばで見守っていました。「代わって」と言われたLくんは「もう少ししたらいいよ。」とNくんに答えました。NくんはLくんの言葉にしっかり耳を傾けていますが、とまどっているようでした。そこで職員がLくんに「もう少ししたらじゃなくて、KくんとMくんみたいに時間を決めたら?」と提案しました。Lくんが「30秒したら」とNくんに言うと、Nくんは「いいよ」と答えました。そしてNくんは30秒間、静かに待ち、Lくんが降りてから切り替えよくブランコに乗ることができました!

社会性やコミュニケーションの課題がある小学生グループの子どもたちも、子ども同士で相談したり交渉したりという力が育ってきています。そこには職員のちょっとした支援に加えて、子ども同士(集団)で学び合うことが、子ども自身の成長につながっているのだと思います。

この後、Nくんがブランコで遊んでいると、Mくんが遊び終わって空いた席をめぐって、KくんとLくんとでじゃんけんを始めました。するとNくんは2人に声をかけます。「譲ってあげるよ。」Nくんはブランコを降りました。譲ってもらった2人は「Nくん、ありがとう」と伝え、2人いっしょにブランコで遊び始めました。お礼を言ってもらったNくんの顔は、どこか誇らしげでした。

「分かりやすすぎてダメなんやな」

小学生グループで最近取り組んでいる遊びの一つが「Dixit(ディクシット)」というゲームです。ディクシットは有名な対戦型のボードゲームで、様々な(多くは象徴的な)絵が描かれたカードを使います。プレイヤーは順番に出題者になり、自分の手札からカードを1枚選んで、その絵を言葉で表現します。他の人は全員回答者になり、それぞれがその言葉にふさわしいと思ったカードを出した後、それらのカードが混ざった中から出題者が出したカードを当てるというゲームです。

このとき、回答者が誰もカードを当てられなかったら出題者に得点が入らないのは分かりやすいのですが、このゲームの面白いところは、回答者全員が出題者のカードを当ててしまったときも、出題者に得点が入らないということです。そのため出題者は、全員にはわからないような、でも誰かは分かるような言葉を言うことがポイントになります。

もともと小学生グループの子どもの中には、言葉で表現することが課題の子が少なくありません。そこで、ルールがある中(設定遊びやボードゲームなど)で、言葉で表現することに取り組んできました。「ある/ない」や「本当/うそ」といった0/100の表現が少しずつ言えるようになってきたところで、次の課題として、その間の表現が求められるディクシットに取り組み始めました。

先日初めて取り組んだグループは、最初の説明で「頭から光が出ているっていう説明は分かりやすすぎてダメなんやな」と理解を示し、スタートしました。「人」や「水しぶき」といったイラストそのものを単語で表現することも多く全員から当てられてしまうこともありましたが、全員にはわからないよう、背景を見て「オレンジ」と表現するなど、工夫して言葉にすることにチャレンジする姿も見られました。出題することもですが、回答するときも身を乗り出して絵カードを見比べるなど、とても楽しみながら子どもそれぞれが表現したり友だちの表現を理解しようと取り組みました。終わった後、「楽しかった!またやりたい」と振り返った子どもたち。ディクシットや他の取り組みをする中で、0/100だけでなく、間の表現をすることにもチャレンジしていき、表現力を少しずつつけていきたいと思います。

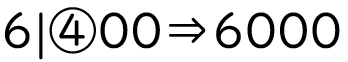

がい数の意味

算数と数学の違いでよく聞かれるのが、「算数は実生活で使うものが多い」ことです。その一つが、およその数、『がい数』です。がい数は小学校4年生で習います。新聞やニュースで面積や人口を見る時は、たいていがおよその数で表されています。また買い物に行く前に、買うものの値段と財布に入っている金額を、およその計算で比べる人も少なくないでしょう。

がい数を求めることに必要な作業が四捨五入です。「6400や6700はだいたい何千?」と聞かれた時に、感覚で分かっている人はすぐに答えることができるでしょう。先日じゃんぷで、がい数の予習に取り組んだ子も「6000」「7000」とすぐに分かりました。どうして?と聞かれると、「近いから」と答えました。この『近い』という表現になかなか納得できない子もいるかもしれません。教科書に書かれているように数直線で見ると、「確かに近いな…」と納得できるでしょうか。実のところ、この『がい数』は、ひき算わり算や分数小数などと同様に、子どもにとって混乱しやすい内容です。四捨五入の作業ができ、がい算(がい数の計算)ができるようになっても、がい数の意味を理解したり意味やよさ(実生活での有効性)に気付いたりできないままということもあります。その子に合わせた分かりやすい方法で学んでいく必要があります。

『がい数』の学習で子どもが混乱しやすいポイントの一つが、『〇の位までのがい数』や『上から□けたのがい数』という表現です。これを見て、〇の位や上から□けたの数を四捨五入してしまうことがあります。求める位の一個下を四捨五入すると教わりますが、このとき、求める位の数の後に縦線を引き、次の数を四捨五入することを、線を引く操作と関連付けて覚えることが効果的な子もいます。がい数にしたあとに、〇の位や上から□けたが0になっていないかという確認も有効かもしれません。「9900→10000」などの例外もありますが…。

ところで、この『がい数』の課題を準備するときに、職員の間で話題になったことがあります。文章題でがい算(がい数の計算)の答えは『約』をつけて答えるのに、がい数を求める問題は答えに『約』が付いていないのです。調べてみると、東京書籍のQ&Aに次のようなことが書かれていました。

答えが概数であるかが明確になっていない場合は、答えに「約」をつける必要性が高いと考えますが、(中略)問題文で「がい数にしましょう」と概数で答えることが明確な場合は、答えに「約」をつけていません。それは、概数で答える数に必ず「約」をつけますと、概数を答える問題では必ず「約」をつけなければいけないという誤解や、「約」がついていない数は概数でないという誤解を生む恐れがあるからです。

(【東京書籍】 会社案内 お問い合わせ よくあるご質問Q&A 教科書・図書教材:小学校 算数 (tokyo-shoseki.co.jp))

問題文に「約何万円になりましたか」や「がい数で答えなさい」など、しっかりと書かれていれば、解く子どもも分かりやすいですが、あいまいな問題もあります。教える大人ががい数の意味をしっかり理解して、教えていきたいと思います。

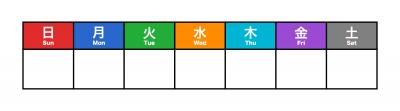

「○○くんたちと遊びたい!」

「男の子たちと遊びたい!」支援学校小学部のJさんが、少し前までよく職員に伝えていた言葉です。Jさんは下校時間の違いもあり、支援学校の友だちとよく公園に行っていました。以前はブランコや砂場での一人遊びが多かったのですが、たまたまお出かけ先が一緒だった小学校グループの子どもたちがやってくると、職員の誘いもあり、少しずつ一緒に遊ぶようになってきました。

そして去年の冬くらいから、自分から小学校グループの友だちと遊びたいと職員に伝えるようになりました。ちょうどコミュニケーションの課題として、要求することに取り組んでいたJさん。自分からしたいことを伝えられたことを褒め、小学校グループの友だちとの活動を増やしていきました。

次の課題は、要求が叶わないときへの対応です。何も支援がないと、Jさんは友だちと遊べないからと大声で叫ぶなどパニックになってしまいます。そこでトークンエコノミーシステムも関連付けた、一週間の予定表を提示することにしました。曜日ごとで、支援学校の友だちと遊ぶ日、小学校グループの友だちと遊ぶ日を提示し、それぞれ友だちと遊べた時はシールを貼るようにしました。また支援学校の友だちと遊ぶときは、たいてい2つのグループがあるので、どちらのグループと一緒に遊ぶかを、視覚的な枠を提示して、自分で選んで貼るようにしました。

最初は大声で叫ぶこともあったJさんですが、予定表の意味が分かるようになり、今では落ち着いて切り替えられるようになりました。支援学校の友だちと遊ぶ時間、小学校グループの友だちと遊ぶ時間、それぞれで自分の課題に取り組んでいます。最近は小学校グループの友だちと一緒のタイミングで「宿題する!」と職員に伝え、学習プリントにも取り組むようになりました。普段は会わない友だちですが、放課後に一緒に過ごす中で、様々な良い影響を受けています。放課後等デイサービスだからこそできる、支援の形の一つだと実感します。

手指を使うボードゲーム

すてっぷやじゃんぷで取り組むボードゲームは、みんなで楽しく遊ぶことが第一目的ですが、第二以降の目的も持って、職員が課題設定しています。その日の集団や、一人一人が支援計画の目標を達成できることを考え、それに合わせたボードゲームを準備します。その狙いの一つが「手指を使うこと」です。

手指を使うことが課題の子どもは少なくありません。工作や調理など、手指を使うことに取り組むこともありますが、子どもの多くは学校など他の場所ですでに体験しています。「またやってみたい」と思っている子であれば、スムーズに取り組みますが、中には失敗経験から苦手意識を持ち、「やりたくない」と最初から取り組めない子もいます。

そこで楽しく遊べるボードゲームをする中で、手指を使うことにチャレンジすることがあります。「キャプテン・リノ」もその一つです。「キャプテン・リノ」は有名な対戦型のゲームで、長くても15分ほどで1ゲームが終わります。一人ずつ手札を持ってスタートし、順番に厚紙を二つ折りにした壁を設置していきます。そして同じく厚紙でできている手札のカードから一枚選んで、それを壁の上に設置して次の人に順番を回します。すると厚紙のタワーが次々と積まれていくことになります。どんどん高くなっていけば、次第に手札が少なくなっていき、一番初めに手札が0になった人が勝利です。ですが誰かが倒してしまうとその時点で終了、倒した人が負けになるというゲームです。

先日も初めて取り組む子ばかりの中、この「キャプテン・リノ」にチャレンジしました。初めは慣れない中、また本人の持つ不器用さのためか、ポンと壁のカードを置き、タワーがぐらつく場面が続きました。しかしタワーが高くなるにつれ、緊張感も高まり、手指を慎重に使ってそっと置くようになっていきます。最後はタワーが倒れて終了しましたが、2順ほど順番が回り、7段まで積むことが出来ました。このときは時間がなく次のゲームに移りましたが、慣れてくると積み方も上手になり、タワーがどんどん高くなります。また手札には自分が得したり相手が損したりする効果があるカードがあります。相手を意識した駆け引きが生まれてくると、もっとおもしろくなってきます。またチャレンジしてみたいと思います。

「ぼく、卒業しようかな」

放課後等デイサービスに通い始める小学生の中には、失敗経験を繰り返してきた子どもが少なくありません。すてっぷに来た小学生のIくんも「ぼくはコミュニケーション障害があるからすてっぷに来てる。」と受け止めていました。

すてっぷに来た頃のIくんは、自分本位の言動がよく見られました。その言動から、友だちから反感を受けてしまい衝突することが毎日のようにありました。また集団遊びをするときも、Iくんは「(友だちが提案した○○は)ぼくは絶対にしない。嫌だ!」と強い拒否感を示し、泣きだして怒ることもありました。

そこでまずは、Iくんが集団で一緒に遊べる経験を増やしていきました。そのために、「どういうルールならできるの?」、「何分(何回)だけしてみよう。」、「後でIくんのしたい遊びもするから、まずはこれをチャレンジしてみよう。」など、職員から声を掛け、交渉することを続けました。また上級生の友だちにも働きかけ、Iくんが友だちと交渉する機会を増やしました。次第にIくんは、「おにごっこしようよ。」と誘われると、「僕がおに役なると誰も捕まえられないから嫌だ。したくない。」と答えるなど、理由を言えるようになっていきました。職員が、「じゃあおに役が固定のおにごっこやおに役が増えるおにごっこは?」などと交渉し取り組みを続けていると、同じような状況になったときに職員がいなくても、上級生の友だちが、Iくんに同じように交渉し、子ども達だけで集団遊びを作ることが出来てきました。すると、Iくんからも「じゃあ、けいどろならいいよ。ふえおには絶対嫌だけど。」など自分から交渉することが出来たのです!。

最近のIくんといえば、上級生のお友達と何して遊ぶかを相談・交渉するだけでなく、同級生の友だちと遊ぶ時に「○○君は何して遊びたい?」と尋ねたり、年下の友だちと遊ぶ時には、「○○君と○○ちゃんはおに役になったらタッチするの大変だろうから、あの二人はタッチ返しありにしようよ。僕たちはタッチ返しなしのルールのままでいいから。」など提案したりするなど、どの友だちとも交渉したり配慮したりできるようになりました。1年半前と比べると、穏やかに遊んで過ごせる日がとても多くなりました。

先日、Iくんがふと言いました。「ぼく、来年、すてっぷ卒業しようかな。すてっぷに来た時は、コミュニケーション障害あったけど、もうなくなったと思う。」 職員が、「Iくん、みんなと仲良く遊べてるもんね。」と言うと、Iくんは、「うん!」と言いました。実際には卒業までの課題がまだあると職員は考えていますが、少なくともIくんの中で、これまでの失敗経験を超える数の成功体験を積めたのだと思います。

「ラーメン美味しいね」

支援学校高等部のHくんは、すてっぷでトークン・エコノミー法を活用しながら、生活自立や対人コミュニケーションのトレーニングに取り組んでいます。トークン・エコノミー法は行動療法のひとつで、トークン(疑似通貨のことで、支援の場ではシール・コイン・スタンプなどがよく使われています)を使うことで、がんばったこと、褒められたことが視覚的見て分かります。さらにトークンを溜められたら好きなことが出来るという約束を大人(支援者)と事前に決めておき、より自分でがんばれることを増やしていけます。

Hくんがトークン・エコノミー法でがんばっている行動目標は以下の通りです。

・準備や片付け(友だちとの活動の中で)

・適切な対人距離(具体的に何歩の距離で会話するなど)

・休憩時間に適切に過ごす事(暇だと感じた時に、室内でボール遊びをするなどの不適切な行動をするのではなく、座って遊べることや職員と会話することなどを選んで要求できるように)

これらの行動目標をすてっぷに来たら職員と確認し、帰宅前に振り返って、達成できた項目はチップを貰って貼っています。この支援を半年ほど続けてきました。

最近のHくんは、適切な対人距離を保てたり、準備や片付けを率先して行ったりする中で、友だちとのコミュニケーションが以前よりも適切にとれる姿が多くなっています。以前は、Hくんとあまり話すことが少なった友だちも、Hくんが準備や片付けを行う姿や、Hくんが「お茶、欲しい人?」とお茶汲みの手伝いをする姿を見て、「Hくんありがとう。」とお礼を伝えています。友だちからHくんに話しかけることも増えてきました。もともと自分からコミュニケーションを取ろうとするHくんですが、人からのアクションを受け止めて応えることは苦手で、一方的なコミュニケーションになりがちでした。なので、友だちと双方向でコミュニケーションが取れる機会が増えたのは、とてもいいことだと職員は感じています。

さて、職員とトークンを溜めた時のお楽しみを約束していたHくん。最初のころは大好きな古墳巡りに行っていましたが、先日行ってきたのは来来亭。Hくんは事前に何を注文するかを調べたり、来来亭公式の配信動画もチェックしたりなど、気合を入れて準備してきました。楽しみにしていたラーメンを食べるHくん。いっしょに食べている職員に「美味しいね。美味しい?」と尋ねます。いっしょに味わえたということも、ご褒美のうちだったのでしょう。また次の楽しみに向けて、日々の目標を頑張っていきましょう。

もうすぐ運動会

秋とは程遠い暑さが続きますが、10月に突入するということで運動会開催を控えた小学校も多いでしょう。すてっぷにも、秋の運動会開催を控えた小学生がたくさんいます。そしてすてっぷに帰って来ると、みんな口をそろえて「運動会の練習疲れた。」と教えてくれます。

そして始まる井戸端会議。「ダンス踊るの覚えられん」、「もう無理やー。」など、運動会の練習の不満を子ども同士で話しています。けれど、ネガティブなことだけではなく「俺の学校は、○○するで。」と友だちの前で踊って見せたりもしています。すると「○○君、そんな踊りできるんや。すごいなぁ。」とポジティブな感想が返ってきます。

特性として、「変化に弱い」子どもたちばかりですので、いつもの学校生活に加えて、運動会の練習という変則的なスケジュールになると、体力的にも精神的にも疲れやすい傾向があります。そんな中でも、すてっぷで少しずつ積み重ねてきた友だちとのコミュニケーションの輪の中で、友だち同士で話す機会を作っている小学生たち。自分の気持ちを受け止めてもらえたり、自分だけでなく「○○君も運動会の練習頑張ってるんや。」と知れたりと、自分の気持ちを整理することで、また運動会の練習に向けて気持ちを作っているのかもしれません。

友だちとの関わりが、運動会という行事を乗り越える際によき助けになるのではないかと思います。運動会に直接行くことは難しいですが、みんなが自分の力を発揮できるよう、職員一同心から応援しています。運動会が終わった後、どうだったか話を聞けること楽しみに待っています。いい運動会になりますように!

「僕もまた行っていい?」

9月は面談月間。すてっぷでは利用者さんの全員ではありませんが、半分以上の保護者の方に、この期間に事業所まで来ていただき、支援計画更新の面談をしています。普段から送迎時などで保護者の方からお話を聞く機会はあるのですが、面談の時は1時間ほど時間をいただき、ご自宅の様子など聞かせていただける貴重な時間です。先日、小学校高学年のGくんの保護者様から、ありがたいお話を聞かせていただきました。

Gくんは興味のあることや学校で聞いた印象深い話をしっかり覚え、職員や友だちにそらんじて話す賢い子です。一方で出来なかったり負けたりと言ったネガティブなことがあると、イライラなどの負の感情をコントロールできず、友だちとのトラブルになる事もしばしばありました。ですがすてっぷに通い、負の感情をコントロールできたという経験を積んだことで、ご自宅でも成長した姿を見せてくれたそうです。

Gくんはパソコンに興味があり、新しくパソコン関連の習い事を始めることになりました。パソコンの操作ができるようになってきたGくんですが、やはり新しく習うことなので、すぐにはできないことがありました。それを見ていた保護者様(便宜上、お母さんとさせていただきます)は経験上、(イライラする!やめる!)と言い出すのではないかと思われたそうですが、なんとGくんは「教えてください」と落ち着いて聞けたそうです。また別の日、Gくんは友だちの家に遊びに行きたいとお母さんに相談しました。これまでは友だちの家に遊びに行ってもトラブルが続いていたGくん。お母さんはどうしようかと悩んでいたところ、Gくんから「心配なら4時にいったん帰ってくるよ」と言ったのです。お母さんがそれならとOKしたところ、約束通り4時に戻ってきたGくん。「だってお母さんと約束したから。でもみんな6時まで遊ぶんだって。僕もまた行っていい?」とお母さんに言いました。お母さんはGくんの成長を感じながらまた送り出されたそうです。

このブログでは普段、子どもたちの事業所での様子や成長を書いていますが、やはり自宅や学校が生活の主軸です。そういった場面での子どもの成長や頑張りを聞かせていただくと、その成長の一端となれたことをとてもうれしく感じます。事業所での活動や支援が子どもたちの支えになるよう、気を引き締めて取り組んでいきます。

最高学年リーダー!

すてっぷに通う小学校6年生のEくんは優しく、友だち思い。もともとは積極的に友だちに声をかけて行くタイプではありませんが、最高学年のリーダー役として、持ち前の優しさを発揮しています。

先日のことです。小学校中学年のFくんは送迎車がすてっぷに着いた後、車からなかなか降りられないことがあります。そんなときは友だちから声をかけると、スムーズに降りられる日が続いていました。この日も車から降りられないFくん。そこで職員からEくんに声をかけてもらうようお願いしました。するとEくんはFくんのところに行って送迎車のドアを開けると、テンション高く「何してるの?」と言ったのです。続けて「出てきて」と声をかけると、Fくんは笑顔で車から降りてすてっぷに向かいました。

普段のEくんからは考えられないテンションと言い方です。気になった職員が後でEくんに尋ねると、○○のキャラクターの話し方だと教えてくれました。○○はすこしややこしいのですが、某有名Youtuberの二次(三次)創作のキャラクターで、Fくんが大好きだと言うのです。Fくんの好きなキャラクターを狙って模倣して声をかけたEくん。職員は脱帽です!

そんなEくんは取り組みの中でもリーダー役をがんばっています。ある日の公園遊びではドッチボールのチーム決めを5年生のGくんと一緒に引き受け、「チーム決めするよ!」と元気に声をかけていました。この日はスムーズにいかず、Eくんも暑さでばててしまったようで、職員が支援に入りましたが、もうじき運動の秋。涼しくなってくる中、Eくんがリーダー役を果たせたという経験を積めるよう、しっかりと支援していきます。