みんなちがってみんないい

子どもユーチューバー

今や小学生の「将来なりたい職業ランキング」にもランクインするというYouTuber(ユーチューバー)。子どもたちにYouTubeが浸透しているということですが、どんな番組を見ているのかご存じですか。378名の小学生に実施したという「好きなユーチューバー」アンケートで2位と圧倒的な差をつけたのは、日本のトップユーチューバー、HIKAKINさんです。大人にも知名度は高いですが、子どもから絶大な人気を誇ります。アンケートでも「ユーチューバーのどこに面白さを感じているのか」という質問には、「リアクション・表情:44票 話す内容・話し方:17票 つっこみ:10票」という回答でした。要するに中身よりも人物重視ということでしょうか。それとも単なるパフォーマンスの面白さでしょうか。私たちが子どものころにはYouTubeなんてものはありませんでしたが、今の小学生たちには「YouTubeを観る」ということは、日常のひとコマなのでしょう。知らない人や知らないチャンネルも多いかと思いますが、だからこそ大人も観てみると意外と面白い発見があるかもしれません。

来週から始業式、youtube三昧の子どももようやく「一息つける?」節目ですから、うまく切り替えていけるように大人のサポートが必要です。始業式と言えば、不登校小学生youtuber「ゆたぽん」さんがメッセージを出していました。

https://www.youtube.com/watch?v=GembS1OhJsE

「夏休みが明けても死にたくなるくらいなら学校なんか行かなくていい!」それはそのとおりだけど、うーん。大人は悩んでしまいます。確かにゆたぽんさんの動画を見て「宿題も当番も当たり前だと思っていたけれど、ゆたぽん見ていると、自分はかなりがんばって生きているんだと認識できて良かった」という逆説的な感想も少なくないそうです。また、ゆたぽんさんとその保護者に対するネット叩きを見ていると、気に入らないものは何でもディスるというネット社会に嫌気がさします。

ちなみにyoutuberの収入は再生回数×約0.1円だそうです。ゆたぽんさんの「不登校は不幸じゃない!」の動画は200万回以上視聴されましたから、この動画1本で20万円以上の収入が見込まれます。(収入を得ているかどうかは知りません。)ネットで叩かれれば叩かれるほど視聴数が上がっていくのは、N国の党首の動画とよく似ています。ただ、そんなセンセーショナルなテーマでなくても、おもちゃの遊び方を、子どもの顔出しなしで演出する2017年度の年収が約2,200万円の70cleamさんの

https://www.youtube.com/user/70cleam

動画なんかは親のアイデアとはいえ、目の付け所のセンスになるほどなぁと思わされます。みなさんはどう思われますか。

「社会情緒的スキル」コロナ休校前後で比較

「社会情緒的スキル」、コロナ休校前後で子どもたちを比較 京大准教授ら

【京都新聞】2020年7月5日 19:20

子どもの能力のうち将来の学力や友人関係、問題行動との関連性が示され、教育や保育の現場でも注目されている「社会情緒的スキル」。思いやりや自制心といったIQ(知能指数)では測れない能力を指し、集団生活での関わりや家庭環境に影響を受けることが研究で分かっている。新型コロナウイルス感染拡大防止で休校・休園や外出自粛を経験した子どもたちに、同スキルの変化はあったのか。調査した京都大文学研究科の森口佑介准教授(発達心理学)に聞いた。

思いやり行動増える■「影響限定的 注視は必要」

-調査について教えてほしい。

「社会情緒的スキルを調べるためのアンケートを用いて、子どもの姿を、かんしゃくを起こすなどの行動面▽不安が強いなどの情緒面▽じっとしていられないといった多動、不注意面▽友達との関係性を示す仲間関係▽他人に気遣いができるなどの向社会性-の五つの側面から分析した。調査は4~9歳までの子どもを持つ保護者420人に対し、緊急事態宣言が出ていた4月にウェブで行った。私たち研究チームは昨年、同じ内容のアンケートを同じ属性の保護者に実施しており、子どもの変化をパンデミック(世界的大流行)前後である程度比較することができた」

-子どもたちにどのような変化があったのか。

「5つの側面を総合した全体としての結果には、ほとんど差はなかった。コロナ禍を過ごした子どもについては国内外で多くの調査が行われ、精神的な健康に問題が生じたと結論付けているが、それらとは異なる結果が出た。ほとんどの調査チームがパンデミック後のみのアンケートを行っている。子どもの情緒が不安定などという結果が出たとしても、その子が元々問題を抱えていたのかもしれないし、外出自粛などの異常な状況がネガティブな回答を誘発した可能性もある。今回のような状況下では悪い方向に変化すると思いがちだが、私たちの研究結果を見ると、現時点では必ずしもそうではないと考えている」

-側面ごとの変化は。

「向社会性のみで言えば、ほとんどの年齢でパンデミック時の方がスコアが高くなった。親から見ると、子どもは思いやりのある行動をとりがちになったということになる。この点は興味深い。治療困難な感染症が広がると、一般的に自分が所属していない集団(外集団)に対する差別や攻撃、偏見が増え、所属する集団(内集団)をより好むようになることが知られている。外集団は感染症を持っているかもしれないと考えて攻撃し、その結果内集団の結束が強まるという。その心理が子どもたちに働いた可能性がある」

-今後子どもたちに影響が出る可能性はあるのだろうか。

「調査結果から現時点で日本での影響は限定的だと考えている。ただ海外で報告されているように虐待が増加したり、経済状況の悪化で家庭環境が大きく変わったりしていた場合、ダメージは深刻なものになる。今後も注意して子どもたちの様子を調査していかなければならない」

デジタルメディア扱う能力 短期に飛躍的向上

森口准教授らのチームは、社会情緒的スキルの調査と併せて、子どもたちがタブレットなどのデジタルメディアを使いこなす能力の発達についても調べた。能力は短期間で飛躍的に向上していた。

調査は0~9歳までの子どもを持つ保護者700人が対象。画面の表示ボタンを押す「タップ」やファイルを移動して貼り付ける「ドラッグドロップ」などの操作スキルと、写真を見たり撮ったりする機能スキルを調査した。

結果では両スキルとも各年齢で上達が見られ、特に4歳以上では1歳程度高い年齢に相当するスキルを獲得していた。

森口准教授は「外出自粛やオンライン授業などでデジタルメディアに触れる機会が増え、タブレットなどを扱うスキルの発達を促した可能性がある」としている。

もりぐち・ゆうすけ 京都大文学研究科博士課程修了。乳幼児期から児童期における認知機能の発達的変化を研究する。著書に「自分をコントロールする力 非認知スキルの心理学」(講談社)など。

----------------------

保護者420人へのアンケート調査を武漢熱前後で行うとはかなり規模の大きな調査と言えます。簡単に言えばほとんど変わらなかったと言う結論です。武漢熱前後で一番はっきりしたのは大人の問題です。同調圧力に弱い大人は、根拠のはっきりしないことでも「みんなが言っているから」と簡単に流れてしまう傾向があります。心ある小児科医たちが何度も子どもにはほとんど影響のない風邪だと言っているのに、休校してでもクレームをかわそうとする事なかれ主義を子どもたちが学ぶことのないようにしたいものです。

学校へのお願いの仕方の極意

発達障害の小学生ママ必見!学校へのお願いの仕方の極意とは

更新日:2020-07-06【パステル総研】

1.発達障害の子どものスムーズな学校生活には先生との連携が必須です!

6月に学校が再開して、1ヶ月以上が経ちましたね。発達障害・グレーゾーンのお子さんの学校生活はスムーズですか?

今年は異例の3ヶ月と言う長期休暇を経ての新学期です。発達障害の子どもにとってはストレスも一層強く、登校しぶりがあるなど困りごとが増えているお子さんもいるかもしれません。

ではここでお母さんに質問です。

我が子の対応について学校へのお願いは、きちんとしてありますか?

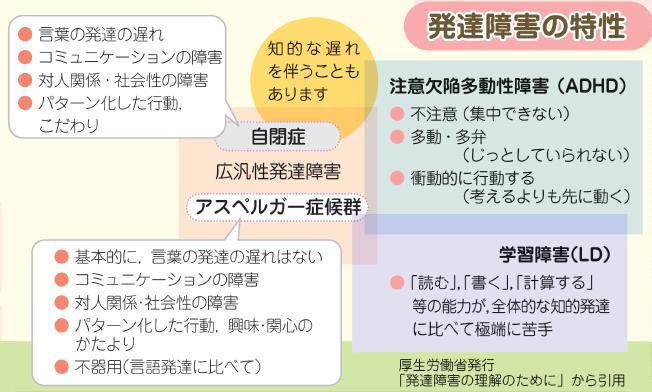

発達障害・グレーゾーンの子どもは脳の発達が未熟であるために

・集中して先生の話を聞くことができない

・指示が通りにくい

・見通しを持って行動することが苦手

など様々な特性を抱えています。そのため、学校生活ではみんなと同じようにできないことが多く自信を失う機会も増えがちです。

さらに、学校の理解がないと適切なサポートも受けられず、「努力不足だ」と誤解されて叱られてしまう可能性もあります。

つまり発達障害の子どものスムーズな学校生活には、先生との連携が必須なんです。

と言っても「うまく先生に伝える自信がない」「ちゃんと対応してもらえるのか不安…」と言うお母さんもいるかもしれませんね。

実は、学校へのお願いの仕方には「必ず押さえるべき注意点」があるんです。

2.先生のホンネと学校へのお願いの仕方の極意とは?

さて、学校へのお願いと言うと「サポートブック」などの書面形式を取ることが一般的です。

そして「あれもこれも先生に伝えないと!」と細かくたくさん記入するお母さんもいらっしゃるようです。

しかし、それは大きな誤解です。

実は、先生が求めている学校へのお願いの書面というのは、「とにかくシンプルなこと」です!

学校の先生はたくさん業務を抱えており、とにかく忙しいです。

内容が多すぎると、

・読む時間がない

・読めたとしても、35人学級を回しながら全ての要望に応えるのは無理

・「せっかく伝えたのに全然配慮してもらえていない!」とお母さんを落胆させてしまうのではと心配になる

など、先生の負担を増やしてしまうだけで効果が得られないことが多いんです。

また新学期のこの時期に渡す書面は、あくまで「先生とこれから連携を取るきっかけ作り」という位置付けです。

ですから、

・まずは先生に知ってほしい必要最低限の情報があればOK

・書面を読んだ先生に「もっと話を聞きたい!」と思ってもらえること

が重要なんです。

3.効果的なサポートレターの書き方を大公開!

◆苦手と得意はセットで!

我が子の学校生活に不安を感じて、先生に苦手なところをたくさん伝えたくなる気持ちは分かります。

しかし「〇〇ができません」「××が苦手です」とできないことばかり言われても

・「この子は大変そうだな…」と不安を感じさせてしまう

・できないところばかりに目が行くようになってしまう

などと、先生の精神的な負担を大きくしてしまうだけです。

そこでやってほしいことが、苦手なことと得意なことをセットで伝えることです。例えば

「行動の切り替えが苦手ですが、好きなことにはとことん集中して取り組みます」

「字を書くことは苦手ですが、絵を書くのは得意です」

と言う感じで、我が子の長所もきちんと伝えてほしいのです。

こうすることで、先生の気持ちも軽くなりますし、学校でもスムーズに対応してもらえやすくなります。

◆おうちでの様子や対応を伝える

2つ目は、おうちでの様子や対応をしっかりと伝えることです。

学校との連携で欠かせないのは「親の協力する姿勢」です。学校での困りごとの対応を全て先生にお任せするのではなく、

・お母さんがしっかり家で対応していること

・学校へお願いしたい対応の範囲を明確にすること

の2つを伝えることが大事です。例えば

「待つことが苦手です。家では『ちゃんと待ててるね』とこまめに褒めることできちんと待てています。学校でも待つ場面があったら一言声をかけていただけますか?」

と言うお願いの仕方をすることで

「このお母さんはおうちでも特性に合わせた対応をしているんだな」

「こうやって対応すればいいんだな」

と先生の協力を得やすくなります。

◆日頃から先生への感謝を忘れない

そして、学校へのお願いで一番大事なことは日頃から先生への感謝を忘れないことです。

先ほどもお伝えしたように、先生は1人で35人学級を回さないといけない上に業務も多く、とても忙しいです。

普段から、連絡帳や電話で

「先生のおかげで登校しぶりもなく通えています。」

「先生に褒められた!と嬉しそうに話してくれました。」

などこまめに感謝を伝えるようにしましょう。

学校へのお願いの仕方の極意とは「とにかくシンプルなこと」。

ポイントは

・苦手と得意はセットで伝える

・おうちでの様子や対応を伝える

・日頃から先生への感謝を忘れない

という3つです。

たくさん書いても先生も「対応しきれない!」となってしまうので、1つの項目につき記入することは多くて3つまでが理想です。

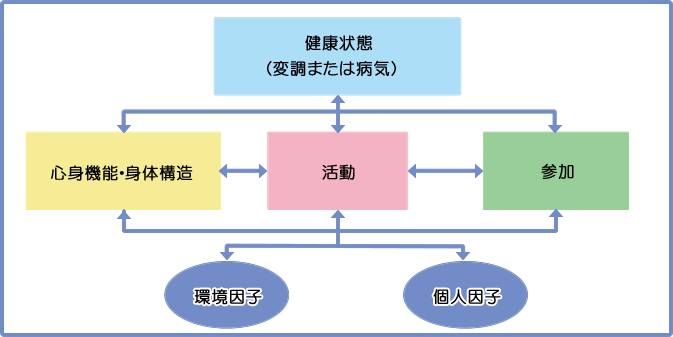

簡単なICFの説明

ICFとは、「International Classification of Functioning, Disability and Health」の略称で、日本語では「国際生活機能分類」といいます。ICFは、元々WHO(世界保健機関)で1980年に制定された「ICIDH(国際障害分類)」の改訂版で、人間の「生活機能」と「障害」に関する状況を把握することを目的とした分類です。これまでのICIDH(国際障害分類)は、身体機能の障害や生活機能(ADL・IADL)の障害、社会的不利を分類するという障害重視の考え方であったのに対し、ICFは環境因子や個人因子等の背景因子の視点を加えて、障害があっても「こうすれば出来る」というように生活すること・生きることの全体像を捉え、プラスの視点を持つように広い視点から総合的に理解することを目指しています。

意味わかりましたか?私は最初この文を読んだとき、とても日本語とは思えませんでした。専門家というのは日本語をかくも外国語のような言葉に変えてしまう人たちだと恨んだものです。簡単に言えばどうなるのでしょうか。

これまで障害者と言えば「できない人」という見方ばっかりしているから、あれができない、これができないとなり、「普通になるために」もっとがんばらなあかんという考え方に本人もなってしまうので、もっと前向きな考え方としてICFがでてきたのです。つまり、できることに着目して、できないことは環境や支援でカバーすればいい。できないのに普通にできるようになる努力は必要はない。支援者と一緒に工夫してそこそこできたらそれで良しとする、ということです。

これがICFの考え方です。視力が悪いのに眼鏡もなしに見る努力。聴力が悪いのに補聴器せずに音を聞く努力。歩けないのに車いすも使わず移動する努力。計算できないのに計算機も使わず計算練習する努力。書けないのにPC入力使わずに文字を書く努力。読めないのに音声教科書を使わずに読もうとする努力。こういう努力は、さっぱり成果が出ないから意味がないのです。本人のプライドが育たないばかりか学習無力感を与えて人の言いなりになる人生を用意しているに等しいからやめます。そして、眼鏡最高!補聴器最高!電動車いす最高!電卓最高!PC入力上等!デイジー教科書待ってました!どんどん使いましょう、というのがICFの障害観です。

厚生省や文科省、福祉課や教育委員会がこんなふうに言ってくれたら、子どもたちに、「こんな苦労も、かけまいに」と寅さん(昭和の人しかわからない?)風に唄いそうになります。始業式を迎え、一つでも多くの学校が、「そうは言っても、文字くらいかけないと」「ひっ算くらいはできないと」と言うのをやめて、苦手な事ばかり子どもにさせないで、いいところを応援してくれることを切に願います。

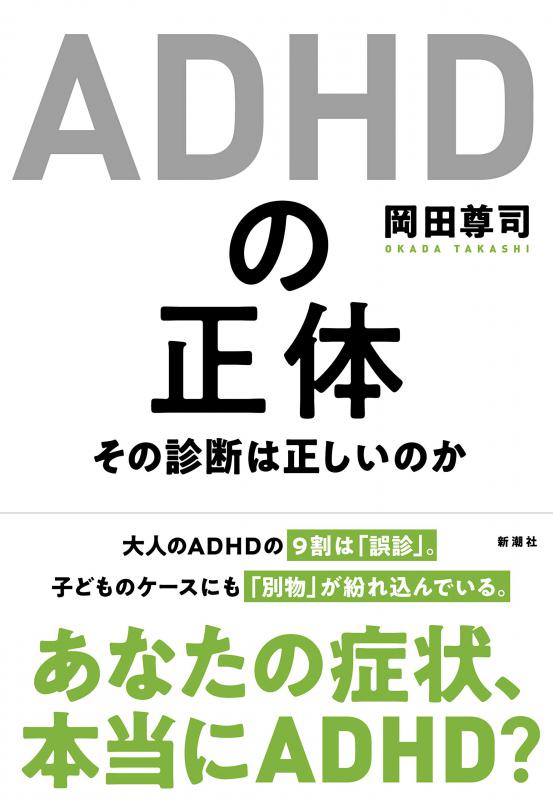

ADHDの診断は正しいのか

ADHDの正体―その診断は正しいのか―

岡田尊司 著

Shincho LIVE! (2020年5月号書評)finalvent

数年前から、著名人が「自分は発達障害だった」とカミングアウトするようになった。インターネット上でも自己紹介の一環のように、自身を発達障害だと語る人が目につく。実際、精神科でそのように診断される人は増えている。発達障害は子ども特有のもの、というのは昔の話だ。大人になってからの診断で、ようやくわかったという感じである。そうした大人の発達障害には、注意欠如や落ち着きのなさが特徴のADHDや、コミュニケーションが取りづらくなりがちなASD(アスペルガー症候群とも言われていた)がある。その両方を備えていることもある。

こうした世相と呼応するように、本書の第一章に興味深い症例が出てくる。64歳の男性Uさん。子どもの頃の成績は優秀だったが友だちはほとんどいなかった。テレビ業界に入ってからは目覚ましい成果も上げていたものの、ずっと生きづらさを抱え、50代で精神科を受診し、抗うつ剤を飲む日々となった。60歳で退職し無気力な日々を過ごしていたが、大人の発達障害を扱ったテレビ番組を見て、自分はこれではないかと思い至った。診断を受けたところ大人の発達障害とわかり、SSRI(抗うつ剤)に加え、コンサータが処方された。しかし、症状が改善した実感はない。

この症例は本書の問題提起を象徴的に示している。そもそも「大人の発達障害」や「大人のADHD」とは何か。近年そういう診断を受ける人が増えている背景には、どういう事情があるのか。診断・投薬を受けても、なぜ症状が改善されないのか。本書はこうした「大人の発達障害」、特に「大人のADHD」が近年増えてきた実態について、最先端の研究成果を含む医学資料の読み直しと臨床経験を基に、その仕組みや背景を、正直、ここまでするかというほどに根気よく追究している。

そもそも「大人のADHD」と診断されている実態は何か。著者が打ち出す仮説は世界の常識を一変させてしまう。「大人のADHD」は、本来子どもが診断対象であった発達障害の延長で起きる症例ではなく、別の原因による症状かもしれない、というのだ。著者はこれを仮に「疑似ADHD」として考察を深化させる。

なるほどと私は思う。先の64歳のUさんの生きづらさや診断への希求は、まさに63歳の私に重なるからだ。現状、「大人のADHD」と診断されている事例には、著者の言う「疑似ADHD」が多く含まれているのではないか。その疑念と追究は、私のような読者には衝撃的ですらあった。

「大人のADHD」という診断と投薬によって、現在の症状が改善されるなら、それでいい。それなら診断と投薬はその人を支えている。しかし、「生きづらさ」を抱えつつも、コンサータなどの投薬が効かないし、症例が改善されていないという問題を抱えている人には、本書の提言は重要な意味を持つだろう。

誤解なきように付記すれば、本書は発達障害の診断のもとになる精神疾患の国際的な基準「DSM-5」を否定するものではない。現状ADHDと診断されている実態には次の4種類があるのではないかと考察しているのである。

(1)発達障害による本来のADHD

(2)本来のADHDが環境要因で悪化している

(3)愛着障害など養育要因から疑似ADHDとなっている

(4)養育要因以外の理由で疑似ADHDとなっている

こうした精密な考察から見えてくるのは、生きづらさを実感している人それぞれの経験や環境要因を精査する必要性であろう。「あなたは大人のADHDです。このお薬で改善されます」といった明快な答えが得られないとしても、投薬の再検討により副作用を減らすこともできるし、真の問題改善の端緒が得られるかもしれない。

また本書はこうした「大人のADHD」の問題に加え、発達障害と診断された子どもにかかわる大人のあり方についても十分な提言を行っている。発達障害の子どもを抱える親や教師にも、多くの示唆が得られるだろう。例えば、発達障害の子どもの学童期には、押さえつけ型の教育をしても反発だけが大きくなる。問題点に目を向けるより、まず理解者となり、精神的な安全基地となることが大切である。また、親として否定的な態度にとらわれているときには、自分自身の親との関係を見直すことで事態を客観的に扱えるようになる。

発達障害や生きづらさに安易な答えはない。著者は「地道な内省とかかわりの先にこそ、根治への道は続いている」という。本書は強い励ましになるだろう。

--------------------------------

岡田 尊司(おかだ たかし)

Okada Clinic 院長

1960年、香川県に生まれる。東京大学文学部哲学科に学ぶも、象牙の塔にこもることに疑問を抱き、医学を志す。ひきこもった時期や多くの迷いを経験する。京都大学医学部で学んだ後、京都大学医学部大学院精神医学教室などで研究に従事するとともに、京都医療少年院、京都府立洛南病院などに勤務。山形大学客員教授として、研究者の社会的スキルの改善やメンタルヘルスの問題にも取り組む。著作家や作家・小笠原慧としても活動している。

ヤングケアラー、小学生も全国調査

ヤングケアラー、小学生も全国調査 政府方針、早期発見と支援狙い

2021/7/5 20:17【毎日新聞 】

政府は、通学や仕事をしながら家族の介護や世話をする子ども「ヤングケアラー」の実態を把握するため、今年度中に全国の小学生にアンケートする方針を固めた。政府は2020年12月~21年1月に中高生を初めて調査、その結果を4月に公表したが、小学生は対象から外れていた。調査対象を拡大することで、子どものケア実態をより正確に把握し、支援につなげる狙いがある。【山田奈緒、三上健太郎/デジタル報道センター】

中高生への実態調査で家族のケアを始めた年齢は中学2年が平均9・9歳、全日制高校2年が平均12・2歳との結果が出た。過度なケア負担で学業や進路選択に支障が出たり、孤立につながったりすることが分かっており、実態調査を通じて小学生のヤングケアラーを早期に発見したい考えだ。

調査方法は中高生調査と同様、厚生労働省と文部科学省が協力し、子どもに直接尋ねる形を検討している。ただ、低年齢の子どもは家庭状況を客観視することや質問内容の理解が難しい。有識者らから意見を聞き、質問方法などを調整する。

小学生のケアを巡っては、研究者や自治体の調査でも実態把握は進んでいない。一般社団法人「日本ケアラー連盟」は15年に新潟県南魚沼市で、16年には神奈川県藤沢市で教員にアンケートし、間接的に小学生のケアを調べた。例えば南魚沼市では、働いている親に代わって年下のきょうだいを世話する小学4年の女児、精神疾患がある母の感情面をサポートする小学3年の女児、日本語が第一言語ではない母の通訳に追われる小学4年の男児――など、幼くても家族ケアの担い手になっている小学生がいた。

政府は大学生も初めて調査する。ヤングケアラーに法令上の定義はないものの、同連盟は「18歳未満」と定義し、埼玉県が全国で初めて制定したケアラー支援条例も児童福祉法に合わせて「18歳未満」と定める。18歳未満との位置づけが主流だが、元ヤングケアラーや専門家から、ケア負担が大学生活や就職活動などに影響しているとの指摘が出ていることを踏まえ、調査対象に加えた。

------------------------------------------------

核家族化が進み、さらに母子家庭が激増している中で、親が家族を支えられなくなると、子どもが家族を支えることになります。しかし、子どもは社会的救済の手段も知らないので、周囲の大人の気づきは遅れがちです。一昔前なら、担任の先生が家庭に立ち寄って、子どもの家族状況まで気にしていたのが、最近は出来るだけプライバシーに立ち入らない方向に学校が変わってきているので、家族の事情はなかなか把握が難しいと言います。

片親の場合の社会的交流環境は、頼る親族もなく、就労環境も非正規の場合は誰も家族がどうなっているのか子どもがどうしているのかも本人からの発信がない限りは把握できません。こうした中で、親を支えるために家事や精神的な支えをしている子どもたちがいます。昔も、親や家族を支える子どもはいましたが、今日のヤングケアラーの特徴は、文字通り社会から孤立していることが特徴だと言えます。

「進路の変更を考えざるを得ない、もしくは変更した」「自分の時間がとれない」「友人と遊べない」「睡眠時間が十分に取れない」などの悩みを持ちながらも、親から「他人に相談してはいけない」と口止めされたりしているので、スクールソーシャルワーカーに家の事情を話したがらない子どもは多いと言います。そして、親のケアは家族から離れない限りいつ終わるとも分からない、見通しのない中でのくらしが続くので、次第に子どもの精神までも蝕んでいきます。

今回政府が小学生を対象にしたのは、前回の調査で家族のケアが始まった年齢の最年少が小3か小4という回答を得ていたからです。放デイにも「要保護家庭」の子どもは来ており、ヤングケアラーの子どもや今後その可能性がある子どもも通所してきています。片親と子どもだけという小さい家族の場合は病気などで簡単に家族の機能を失ってしまいます。この対策を地域で作っていくためにも全量調査はとても必要だと思います。

障害告知のタイミング

当事業所では子どもへの障害の告知は必要だと考えています。ただ、発達障害のことを本人にどう伝えるかは、子どもの年齢や障害の特性によって大きく変わるため、一概に言えません。でも、決して隠すものではありません。特に発達障害は目には見えませんから子どもの理解がまちまちになります。だからこそ正確に伝える必要があります。

先日、子ども達だけで話していました。「俺はADHDやから失敗しても仕方がない」と言うA君を、「それはちゃうやろ。努力は必要やろ」とB君が諭します。「俺も障害があるからここにきている」。C君が「え?B君も障害あるの?」と言うと、「ここに来ている子はみんな障害があるよ、君も障害があるよ」とB君。C君「え?俺障害あるの?」A・B君「当たり前やん」

このように、会話の出来る子どもは、子ども同士で憶測も含めて話していますし、インターネットでも簡単に検索できます。親や関係者がいくら最適期をと、善意から「今は伝えない」という選択をしていても、関係機関を利用する限り知らないままで過ごすことはありません。そういう意味では通級指導教室や放デイなどの特別支援関係機関を利用するときが告知のスタートラインかもしれません。

障害告知の時期は自己客観視ができる7歳以降にという専門家もいますが、自己客観視や自己フィードバックが難しいのが発達障害の特徴であることも少なくありません。客観視の力ができるまで待っていると思春期に入ってしまう人もいるので一律に年齢ではいえません。小さな時期から、みんなちがうのが当たり前で、全て一緒である必要はないこと。助けを求めるのは良いこと。支援者と一緒に工夫することが大事だと伝えていく必要があります。ただ、受け止め方がダイレクトな子どもも少なくないので、ゆたぽん君のように「学校がいやならいかんでええ」という結論を持つ場合もあるかもしれません。論理の飛躍が生じてしまうのは、困ったことを抱えながらも支援された実体験がない子どもに多いように感じます。

逆に、告知をしてはいけないタイミングというのはあります。それは、子どもが失敗した時です。こうした状況で、例えば「そんな失敗をするのをADHDっていうのよ!」といったふうに、失敗と紐付けて障害を告知することは避けなければなりません。こう言われると、子どもは自身の発達障害を悪いもの、なくすべきものと受け取ってしまいます。障害をなくすことはできないので、お子さんは自分の中にずっと悪いものがあると思って生きていくことになりかねません。

先のA君の発言「失敗しても仕方ない」はやや学習無力感も伴っているようです。眼鏡をかけたときの、「なんだ、みんなはこんなに良く見えていたのか」「これを近視(遠視・乱視)と言うのか」「だったら眼鏡を利用しよう」とするのと同じようなタイミングが発達障害の告知には重要です。子どもの気持ちが前向きになっているときに告知を行うと、本人も受け入れやすいと思います。

スマホは学校に持ち込むべきか

スマホ普及で見直し 携帯持ち込み、学校は慎重

【時事通信】2020年07月14日07時08分

文部科学省が学校への携帯電話の持ち込みに関する通知を見直すのは、スマートフォン普及の広がりを重視したためだ。ただ、管理の難しさやインターネット交流サイト(SNS)でのトラブルへの懸念などから、現状では容認に慎重な学校も多いとみられる。

内閣府の調査によると、スマホや携帯電話の所有・利用率は、小学生で2010年に20%だったのが、17年には55%に上昇。中学生は49%から66%となり、いずれもスマホの伸びが大きい。一方、有識者会議のヒアリングでは、持ち込みを認めるべきでないと回答した中学校が569校のうち87%に上ったとする全日本中学校長会のアンケート結果が示され、「学校がスマホを管理する設備が不足している」「生徒間でのトラブルの増加は否めない」などの懸念が示された。

実際に持ち込む児童生徒が増えるかは未知数だ。全国に先駆けて小中学校への持ち込みを認めた大阪府では、4月までに府の方針通りとした自治体は3町にとどまった。容認したある町では、保護者に事前の面談と同意書への署名を求めており、希望する児童生徒は1割に満たず、小学校低学年の児童がほとんどという。

文科省幹部は「学校に必要ないものという位置付けは変わらないが、うまく付き合えるなら容認する考え方もあると示した」と説明。持ち込みの条件とした保護者らとの合意について、「クリアするのは容易ではない。実情に応じ各学校で判断してほしい」と話した。

-----------------------------

学校や関係者に判断を任せたら、いつまでたっても時期尚早と言い続けるのだと思います。良し悪しは別にして、今までのやり方を変えようとしないのが学校の基本形だからです。

先生たちがスマホ持ち込みで困っているのは、個人の持ち物であるスマホの管理を誰が担当するのかと言う話です。子どもが学校にもってきたものの管理は学校が責任取るのが当たり前です。この当たり前を前提にすれば、話は相当前向きになります。

だから、まずは、スマホは学校に持ち込みOKとし、そのために必要な事を考えていくという逆の発想が大事です。持ち込んでから考える、やりながら揃えるという発想です。当然、問題もおこるでしょうが、これまで学校がタッチできなかったSNSのことなどが正面から取り組めるようにもなります。学校WIFIも一気に進みフィルタリング技術やスマホ管理技術も学校が開放し大きな市場となれば必ず進みます。

学校を企業の食い物にするななどというステレオタイプなスローガンからは教育のICT進化は望めません。学校に新しい風を吹き込ませてこそ学校は変わっていくのだと思います。

障害ある子の通学、支援制度を

障害ある子の通学、支援制度を 保護者の付き添い「負担大きい」西宮の当事者団体、市に要望

2021/07/11 【神戸新聞】

障害の有無にかかわらず、同じ学校や教室で学ぶ「インクルーシブ教育」(包容する教育)。その広がりに向けて課題となっているのが、子どもの通学だ。発達障害や肢体不自由など一人での通学が難しい場合、地域の学校では保護者が付き添わなければならない。市民団体「インクルネット西宮」(兵庫県西宮市)はこのほど、当事者らに実施したアンケートの結果を公表。保護者らの声を踏まえ、通学支援制度の創設を市に求めた。(鈴木久仁子)

西宮市の角裕美さんは、人工呼吸器を必要とする小学4年の長男(9)を近くの市立小学校に通わせている。長男は看護師のケアを受けながら、通常学級で、同級生と一緒に授業を受ける。

「息子は学校が大好きで、幼稚園からの“仲間”に囲まれ、表情が豊かになった。一人離れて遠くの支援学校に行くより地域で育てたい」と裕美さんは語る。

一方で登下校は裕美さんが付き添わなければならず、体調を崩すと子どもが元気でも欠席させざるを得ない。また、裕美さんは看護師の資格を持つが、毎日の送迎がある現状では復職もほぼ不可能だ。

特別支援学校に通学する児童生徒は福祉タクシーや送迎バスを利用できるが、地域の学校を選択した場合は利用できない。「大変さは認識しているが、登下校は保護者の責任」と西宮市教育委員会。裕美さんは「一人親や幼いきょうだいを抱える家庭など、さらに負担は大きい」とため息をつく。

「インクルネット西宮」は医療的ケアが必要な子どもが地域の友だちと学べるようにと5年前に発足。現在は教員や保護者ら20人で活動する。

代表の目良知美さんは「親が送迎するのは当たり前と思い込み、これまで声を上げる発想もなかった。でも、どこの学校を選択しても子どもがきちんと学校に通えるためには通学支援は不可欠」と話す。

実態把握のため、同団体は5月にアンケートを実施。地域の学校に通う、市内の障害児の保護者ら109人が回答を寄せた。

結果、86%にあたる94人が子どもの登下校に付き添い、うち半数の47人は学校から付き添うよう求められていた。保護者の体調が悪いときには38人(40%)が学校を休ませ、教育の機会を損なっていることも分かった。

登下校に付き添う94人の回答を見ると、半数以上の53人が就労しておらず、うち39人(74%)は仕事をしたいと考えていた。また24人が、放課後等デイサービスを利用しているが、その理由を61%が「自宅までの送迎機能を利用するため」としていた。

地域の学校に在籍する、支援の必要な児童生徒は年々増加傾向にある。兵庫県の調べによると、2020年度、地域の小中学校・義務教育学校の特別支援学級に通う児童生徒数は8150人。前年度に比べ589人増えた。

今年6月には保育所や学校への看護師配置などを柱とする「医療的ケア児支援法」も成立した。目良さんは「子どもの学びを保障する観点からも、きちんとした制度として導入してほしい」と話している。

----------------------------------

「登下校は保護者の責任」と言うけれど、子どもの移動能力の差は保護者の責任ではありません。障害によって自立通学ができないことは親の責任ではないのですから社会が支援するべきです。西宮市教育委員会は子どもの障害は親の責任だと言っているに等しいと知るべきです。ただ、人工呼吸器使用の子どもの場合は、親が離れれば呼吸器利用は医療行為ですから看護師が管理する必要があるので、ハードルは一つ上がります。しかし、考え方は同じで、子どもが人工呼吸器をつける必要があるのは保護者の責任ではないのですから、社会が支援すべきです。

障害のある子どもの通常学校への通学について、移動支援等福祉制度を使う話は子どもの入学前になるとあちこちで出てきます。福祉の目的を達成するために様々な工夫をして行政施策として実現している自治体は、京都市をはじめいくつかあります。行政施策のない自治体でも既存のサービスを運用して頑張っている自治体もあります。しかし、支給決定をする側の行政担当官が運用は「目的外使用」だから認められないと言い続けている自治体の方がはるかに多いです。登下校の僅かな時間のために、働きたくても働けない保護者は少なくありません。

通学支援のない地域で保護者が就労している場合、放デイなら送迎がついているので下校時は学校に迎えに行き夕方自宅まで送ってくれるという理由で利用する人もいます。保護者が送迎ができないと言う理由で、地域の学童保育所が利用できない障害児も少なくないと思われます。ダイバーシティ社会だのインクルーシブ教育だのお役所の掲げるお題目は立派ですが足元がおぼつきません。子どもは社会で育てるものだと、ヘルパーや移動支援事業の運用をもっと広げて、子どもが子どもらしく生活できるようにしたいものです。

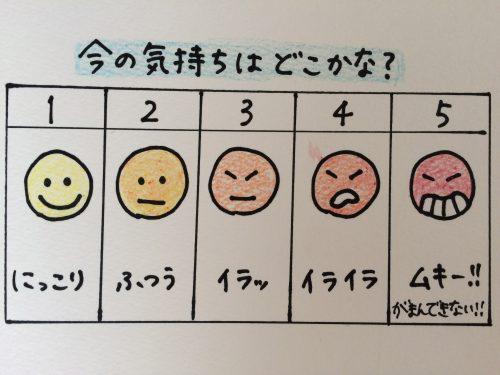

怒りのコントロール

発達障害の方で、家の中で怒りを抱えているという人は意外と多くいます。今回は、家庭内での「怒りの爆発」を考えます。些細なことでも怒ってしまうという悩みは、ADHD(注意欠陥・多動性障害)の人には、非常に多いです。中でも、子どもについ言い過ぎてしまうとか、パートナーに感情を爆発させてしまうといった家族に対する怒りの問題は少なくありません。おそらく、近所の人や仕事上の付き合いのように、短時間我慢すればなんとかなる関係ならば問題にならないのですが、家族のように長期間一緒にいる関係では、取り繕いにくく、コントロールできない自分が出てしまうからです。

「怒り」の問題は、ADHDの症状のひとつである「衝動性」にかかわるものです。具体的な行動としては、・思ったことをすぐに言動にうつす・人の会話を遮って自分の話をしてしまう・相手が別のことに集中しているのに遮って自分の要求をしてしまう・衝動買いをしてしまう等、があります。やりたいことを用意周到に計画して実現するという場合には、エネルギーはなだらかに上昇します。しかし、ぱっ、と思いついて行動するADHDの場合には、エネルギー放出は爆発的です。感情の動きもまた同じです。瞬間湯沸かし器のように、怒りが一瞬で上がって爆発する方も少なくありません。このような怒りの問題を持っていると、まず人間関係が破綻しやすいです。怒りの問題を抱えている人は、その場では自分の主張を通すことができるかもしれませんが、長期的にみれば、冷遇されている人が多いです。誰だって、イライラした人、キレる人のそばにいたいと思わないからです。

さらに、問題となるのは、怒りの爆発を繰り返すことで、自己嫌悪に陥って、自暴自棄になっていくことです。多くの人は「自分自身を直視すること」が苦手です。自分のことを考える事は同時に感情のコントロールを必要とします。冷静になって自分を直視しようと口では簡単にいえますが、それができれば苦労はないのです。冷静が維持できなければ、考えれば考えるほど感情の渦に巻き込まれ、途方もなく消耗していくのです。人はこうした自分から目をそらすために、ウソをついたり、理屈を並べてごまかしたり、派手な突拍子もない行動で気を引いたりします。暴言も暴力も、感情がコントロールできない結果の行動といえます。ではどうすればいいかを明日から考えていきます。

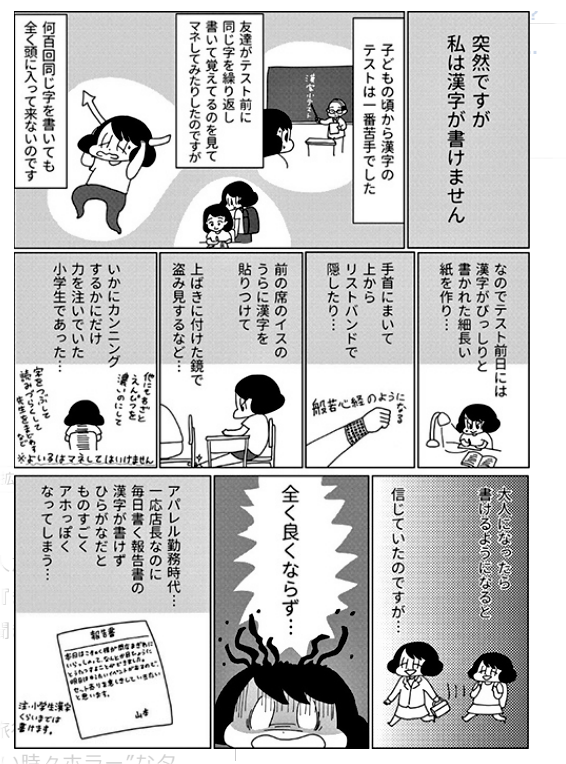

漢字が書けない私が、それを「誇らしい」と思える理由

漢字が書けない私が、それを「誇らしい」と思えるようになった理由-漫画『きょうも厄日です』 山本さほ インタビュー(2)

7月15日(水)12時0分 ねとらぼ

『岡崎に捧ぐ』などの作品で知られる山本さほさんは、なぜか厄介な人たちを引き寄せてしまう謎の能力の持ち主。トラブル続きな日々をつづったエッセイ漫画『きょうも厄日です』の中から、その一部を作者インタビューと合わせて公開します。(聞き手/構成:杉本吏)

●漫画『きょうも厄日です』とは?

街を歩けば不思議な人に出くわし、電車に乗れば面倒な人に絡まれ、旅行に行けばおかしな事件に巻き込まれる……。山本さほさんの身に降りかかる災難を、“笑い時々ホラー”なタッチで描きます。

●作者プロフィール:山本さほ

1985年生まれ。幼少時代からの親友「岡崎さん」との友情や子供時代の思い出を描いた自伝的作品『岡崎に捧ぐ』がネット上で話題となり、漫画家に。現在、『きょうも厄日です』(文春オンライン)『無慈悲な8bit』(週刊ファミ通)連載中。

●書字表出障害(ディスグラフィア)

聞き手:今回は、漢字をうまく書くことができない「書字表出障害(ディスグラフィア)」に関するエピソードです。自分がこの障害かもしれないと気付いたのはいつ頃ですか?

山本:フリーターだった頃はそれほど字を書く機会がなかったんですけど、25?26歳でアパレル業界に就職したら、辞書を使わないと報告書の文章が書けなかったんですね。でも、当時はただ「自分がバカなんだ、自分の頭が悪いだけだ」って思ってました。

だから漫画家になってからですね、そういう学習障害の一種があると知って、自分がそうなんだと気付いたのは。

聞き手:周りの漫画家仲間に話したら、「実は自分もそうなんだよ」という人がものすごく多かったとか。

山本:そうなんです。あくまでも自分調べですけど、漫画家は驚異のディスグラフィア率で。だからそこで、ちょっとうれしいというか、誇らしくなっちゃって。「選ばれし者?」みたいな気持ちに(笑)。

聞き手:記憶力自体は悪くなくて、特に一度通った道の記憶なんかはずっと忘れないと描かれていました。

山本:道を覚えたり地図を読んだりっていうのは、数少ない自慢できることの一つで。何十年も前に通った道を覚えてたり、海外で人に案内されて通った道を、数年後に自分だけで完璧に歩けたりとか。

それって全部、立体的に覚えているんです。だから漫画で描いているような過去のエピソードも、「あのときはここにあの人が立っていて、こっちにはこの人が立っていて」って舞台上のように覚えているんですよ。

聞き手:脳の中で、極端に得意なことと苦手なことがあるんですね。あとはサイン会など、人前で字を書くときにプレッシャーで真っ白になってしまう、という描写もありました。

山本:はい、緊張がやばくて。普段は漢字を書くほうだけが苦手で、読むほうは大丈夫なんですけど、プレッシャーが掛かると読むほうもできなくなります。

今でも覚えてるのが、小学校の国語の授業で、一人ずつ立って一行ずつ読まされるのってありましたよね。私あれがめちゃめちゃ苦手で。自分の番の漢字が読めなかったらどうしよう、って。小学生だから、読み間違えるとみんな笑うんですよ。それで人前で何か読み上げるのがすごく嫌いになりました。

聞き手:確かに、普段の会話では普通なのに、音読のときだけガチガチになってしまう子がいた記憶があります。

山本:小学生の頃はけっこうがんばって漢字を覚えようとしてたんですけど、何百回書いても無理だったから、生まれ変わって何回やり直しても絶対覚えられない自信があります。

私が漫画家になれたのは、ネットに上げた個人的な作品がたまたま多くの人に読んでもらえて、というきっかけで本当にラッキーなだけだったんですけど、あのままアパレルで働いて、絵なんて描かない仕事を続けてたら……。今そうやってつらい思いをしてる人もいっぱいいるんだろうな、と思います。向いてないほうの仕事についちゃって。

聞き手:自分の能力が発揮できていないだけだとしても、「仕事ができない人」扱いされちゃいますもんね。

山本:そう、漫画を描くほうが向いてるのに文章をいっぱい書く仕事についちゃったりとか。私もそうだったから分かるんですけど、すごく自分がバカに思えてくるんですよ。「この漢字さっきも間違えたし、自分の頭が悪いから仕方ないんだ」って。そういう風に自分の評価を下げちゃってる人もいますよね。

聞き手:そうすると、この障害の存在を知ったというのは山本さんにとってプラスでしたか?

山本:そうですね、知ってすごくポジティブになりましたね。この障害のことが言われ始めたのってここ十数年という話もあって、まだまだ知らない人が多いと思うので、もっとみんなに知ってもらえたらいいですよね。

コロナ辞退の米子松蔭“再出場”の可能性

コロナ辞退の米子松蔭「再出場」の可能性 主将の悲痛ツイートに米子市長「各方面に働きかける」

2021年7月19日 【スポーツ報知】

春の鳥取大会を制した米子松蔭が17日に学校関係者の新型コロナ感染で鳥取大会(第1シード)の出場を辞退し、境との初戦が不戦敗となった問題について18日、伊木隆司米子市長(47)がツイッターで「試合が再調整されるよう、各方面に働きかけます」と投稿。一転“再出場”の可能性が浮上した。

発端は、この日の午後1時半頃、ツイッターで主将の西村虎之助中堅手(3年)とみられるアカウントが「部員から陽性者は出ていません。試合もできずに、このまま終わってしまうのは、あまりにも辛いです。何とか出場する道を模索していただけませんか?」(原文ママ)などと訴えかけた。

これに、各界の著名人がツイッターで反応。弁護士の橋下徹氏(52)は「この高校生の声を無視するのか!彼らの後の人生を想像しろ!オリパラを開催した執念をここでも見せろ!」「高野連と政治家たちはアホ、ボケ、カスの極みや!」など“援護射撃”。国際政治学者の三浦瑠麗さん(40)も「あまりに理不尽」など出場を求めるツイート。作家・乙武洋匡氏(45)も自身のツイッターで疑問を投げかけた。

また、不戦敗の再検討を求めるオンライン上の署名活動も実施されている。前代未聞の“敗者復活”はあるのか。

----------------------------------

全国高校野球 鳥取大会 米子松蔭が出場辞退 学校関係者がコロナ感染 /鳥取

2021/7/18【毎日新聞】

第103回全国高校野球選手権鳥取大会に出場していた米子市の米子松蔭高は17日、学校関係者が新型コロナウイルスに感染したため出場を辞退したと発表した。野球部員に濃厚接触者はおらず、同日朝に実施した抗原検査でも全員が陰性だったが、大会の感染防止対策要領と、抗原検査だけでは安全を保てないとする保健所の判断に従った。同校は春季県大会で優勝し、第1シードで大会に臨んでいた。

辞退は17日朝に決まり、長崎成輝校長が記者会見を開いて経緯を説明した。16日深夜に学校関係者の感染が判明し、野球部が大会に出場できないか早朝まで協議したが、感染拡大防止のため辞退を決めたという。野球部員は17日朝、球場へ出発するため学校に集まっており、その場で辞退を伝えられ、泣き崩れたという。

長崎校長は「今、生徒たちが気持ちの整理をすることは不可能で、かなり日にちが必要だと思う。教職員で卒業やその後につながるようサポートしたい」と述べた。同校は22日まで臨時休校し、校舎を消毒する。【野原寛史】

---------------------------------

日本は先進国の中でもトップクラスの感染予防ができているのに、首相も東京都知事も「安心・安全」が第一と陽性者数が欧米に比べればわずかに増えているだけで、オリパラの無観客試合を決めてしまいました。自分に降りかかるリスクを避けているだけにしか見えない今回の措置は、一体誰のための安心安全なのかわかりません。こんなことをすれば、日本中の「責任者」が思考停止に陥るに決まっています。「学校関係者」は生徒でも職員でもなく野球部と関係のない人ならばそれこそ臨時休校ですらやりすぎだと思います。

抗体検査も全員無抗体だったが、保健所から安全は担保できないと言われたから辞退した、だから俺たちには責任がないというふうにしか聞こえません。高野連の「感染防止対策要領」は、昨今の若年者の7割は無症状で症状のある人も鼻かぜ程度と分かったはるか前に作られたものでそもそも実効性がありません。結局、公式には誰も辞めろとは言っていないのに、校長が集団感染とその後のバッシングを恐れ、高野連に「迷惑」をかけないように出場を辞退したとしか見えません。

この規則は、毎日行われているプロ野球やJリーグがチームや球場の「関係者」が感染する度に休場するとを考えれば、どれだけバカげた規則か理解できると思います。例え感染者がでても校長へのバッシング以外の実害はほとんどないのですから、これくらいのリスクは校長先生が背負って欲しいものです。そして感染をゼロに抑えることなど、科学的な見地からすれば妄想に過ぎないことだと、世の責任者と名つく方々は、テレビの無責任な煽り報道に流されずに正しい判断をしてほしいと思います。

怒りのコントロール2

怒りのコントロールのNGの一番は、怒りをぶつけて怒鳴り散らすことです。怒りを爆発させたり、怒りで自らの要求を押し通したりする様子を子どもが見れば、「ああやって怒鳴り散らせば、すっきりするし、人を動かすこともできるんだ」と学習してしまいます。また、怒りをぶつけた相手は応戦するかスルーするかのどちらかです。つまり、解決はしません。解決は冷静な合意の中にしかないからです。NG2番目はその場しのぎです。その場で問題を解決しようとすることです。怒りを感じたとき、私たちは思った以上に頭が働きません。人によっては、相手の言ったことが聞こえなくなったり、論理的な思考ができません。そんなときに問題を解決しようとしても、逆効果です。親がイライラする様子をみた子どもは萎縮するだけでなく、イライラしたときに、より弱い相手にイライラを発散させる事を学ぶのです。その場だけで解決するのは限界とリスクを伴う可能性があります。NGの3番目は、「怒りを抑え、我慢しよう」と思うことです。ところが、抑圧した怒りほど、他人からは恐ろしく見えるものです。忍耐にはいつか限界がきます。忍耐、我慢だけではひずみが生じるのです。

コントロールの第一は、とにかくその場を離れて感情の爆発を避けることです。子どもに怒りの爆発の火の粉を浴びせないことが大切です。一刻も早くその場から立ち去ることが大事です。ひとりになれる場所へ行くのです。「逃げている」とか「相手を取り残している」と考える方は、怒りを爆発させた結果と比べたらまだましな選択と考えるのです。ひとりになれる場所では、思いきり怒りを感じましょう。「もーー!なんで忙しい時に!何回同じことを!」と十分に怒りを感じましょう。「これくらいでイライラしてはいけない」等と感情に蓋をせずあるがままにします。いったん怒りを感じきれば、対人関係でのしこりや、怒りを抑えすぎたことで出るストレス症状の予防にもつながります。

十分に怒りを感じきると、やがて怒りはおさまっていきます。「どうすれば、あんなことにならないか」という再発予防を支援者や関係者と話し合います。犯人探しをするような後ろ向きな考えではなく、前向きに計画を立てます。怒りの問題を抱えている人の中には、「蒸し返したくない」と振り返りを避ける人もいますが、どうすれば同じことを繰り返さないか対策を立てておくことが、イライラの一番の予防です。それでは、どうやって再発予防計画を立て持続さればいいのか、次回は考えていきたいと思います。

コロナ第2波が到来しても学校教育は継続(大阪)

コロナ第2波が到来しても学校教育は継続、大阪府が方針決定

7/4(土) 20:00【Lmaga.jp】配信

大阪府の『新型コロナウイルス対策本部会議』が7月3日に実施され、今後第2波、第3波が生じた際、府内の学校においては原則一斉臨時休校をおこなわず、分散登校とオンライン授業を組み合わせて学校教育活動を続けることを決定した。

第2波に備え、学校教育活動の方向性についても議論された今回の会議。参考としたひとつ、文部科学省の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」では、「今後、感染リスクはゼロにならないということを受け入れつつ、感染レベルを可能な限り低減させながら学校教育活動を継続していくことが重要」と提示。

また、日本小児科学会予防接種・感染症対策委員会の医学的知見では「海外のシステマティック・レビュー(データ・論文の調査分析による総括)では学校や保育施設の閉鎖は流行阻止効果に乏しく、逆に医療従事者が仕事を休まざるを得なくなるため、コロナの死亡率を高める可能性が推定されている」と発表されている。

これらを踏まえ、大阪府教育委員会の酒井隆行教育長は、「3カ月の休校は、子どもたちの生活の乱れや心理的不安定、学習保障に地域差が生じた。また、家庭で過ごす子どもに対する保護者の負担もある。予防策を徹底しつつ学校教育活動の継続性を確保することが、保護者の安心につながる」と説明。今後、大阪モデルのモニタリング指標に応じて教育活動を工夫するという。

まず、1週間の感染者合計が120人になるなど、黄信号が灯された場合は、平常授業はおこなわれるが、合唱などリスクの高い活動は感染症対策を徹底。さらに重症病床使用率が70%となり赤信号が灯された場合も、分散登校・短縮授業・オンライン授業を組み合わせるなど、制限されつつも教育活動は継続される。

吉村洋文知事は、「10代の感染の状況や感染経路を見ると一斉休校は基本的にしなくて良いと思う。陽性者が出た場合は、一時的に休校は必要だけれど、一斉に休校するということは逆に効果がほとんどない。学校については、できるくだけ動かす方向」と明言。

一方で、「非常事態時の赤信号になったとき、保護者の判断で行かせないと決めた場合に、オンライン授業も選択できる柔軟な運用をお願いしたい」と指示を出し、酒井教育長も了解した。

取材・文・写真/岡田由佳子

-----------------------------------

政府のGo To トラベルは実施する。感染防止策は厳密に実施しなさいと、人が動けば感染が広まるのに予防しろと、アクセルとブレーキ両方踏むようなダブルスタンダード発言が甚だしい毎日です。なんとか、東京はステイ・TOKYOと決めたそうです。

だけど、昨今の感染対策状況を見ていると、感染なしのゼロリスクの同調圧力に流されているような気もします。感染ゼロは不可能です。例えワクチンができようとも感染は防げません。そんなことはみんな分かってはいるのだけれど、本音のウイズ・コロナでは「命をおろそかにするのか」と叩かれそうで、建前でゼロ・リスクを言っている感もあります。教育界では特に建前論を感じていた中で、大阪府の発信は勇気あるものでした。

経済が失速し失業率が1%上がると日本の場合は数千人が自死すると言われます。すでに飲食や宿泊業界は毎月数千規模で廃業していくという試算もあります。それでも「感染赤信号」の東京の人が地方に移動するのは正直恐ろしいという気持ちも道理です。それなら、近場で宿泊・飲食で良いと思います。

米子松蔭の夏が復活 主将の叫びが政府も動かした

米子松蔭の夏が復活 主将の叫びが政府も動かした 学校関係者コロナで一度は出場辞退も

2021年7月20日 【スポニチアネックス】

鳥取県高野連は19日、どらドラパーク米子市民球場内で会見を開き、学校関係者1人に新型コロナウイルス感染が判明したため出場を辞退し、17日の境との2回戦が不戦敗となった米子松蔭の“復活”を決めた。21日の午前10時30分から、境と2回戦を戦う。周囲の波紋を呼んだ決定が、わずか2日間で覆された。

悲痛な叫びが世論を動かし、最後は鳥取県高野連までを動かした。一度は鳥取大会への出場を辞退した第1シードの米子松蔭について、急転直下、出場容認を決定。田辺洋範会長は経緯について、難しい判断を迫られたことを明かした。

「本大会でも感染防止に努めて、ルールに基づいて対応してまいりましたが、米子松蔭高校が21日から学校を再開できる、という状況になりました。不戦勝となっておりました境高校にも説明し、ご理解をいただきまして、試合を開催するということになりました」

きっかけはツイッターへの投稿だった。出場辞退を受け、西村虎之助主将が18日「試合もできずに、このまま終わってしまうのは、あまりにも辛いです。何とか出場する道を模索していただけませんか?」と無念の思いをつづった。これに、各界の著名人が続々と反応。橋下徹元大阪府知事や、吉村洋文大阪府知事が対応を痛烈に批判し、大騒動に発展していった。

この日午前には米子松蔭の関係者が同高野連に嘆願書を提出した。午後には西村康稔経済再生担当相までもが「先週末から平井鳥取県知事に試合ができないか対応をお願いしています」と投稿。加藤勝信官房長官はこの日の記者会見で、出場機会を確保するよう県高野連に要請したと明かした。政府までが動き、撤回が避けられない情勢に。田辺会長も「県民、全国からもいろんな多くの声が届いております」と、世論が後押しとなったことを認めた。

大会の感染対策要領は、生徒や教職員に感染者が出た場合はその学校は臨時休校になるため参加できないが、保健所の調査を踏まえて専門家と協議すれば参加できることもあると定めている。野球部内の感染者がいないことを確認するための保健所が、不戦敗となっていた試合前に開いていなかったことも問題を大きくしていた今回の騒動。西村主将もツイッターを更新し「多くの方々の声援を胸に感謝の気持ちを忘れず試合に臨みたいと思います。本当にありがとうございました」とつづった。完全燃焼したいという球児たちの最後の夏にかける熱い思いは、すんでのところで救われた。

《21日に境と2回戦》鳥取県高野連は境との2回戦が21日に設定された理由として、新型コロナによる米子松蔭の臨時休校が20日までで終了することを挙げた。対戦相手である境の了承も得たという。これに伴い、以降の日程は2日ずつ延期。当初26日に予定されていた決勝戦は、28日に開催される。

▼米子松蔭・長崎成輝校長 寛大な措置に感謝している。生徒には全力を出し切ってもらいたい。

【米子松蔭経過】

▽7月16日深夜 学校関係者1人の新型コロナウイルス感染が判明。野球部員、野球部関係者らとの接触はなく、独自の抗原検査で陰性を確認

▽17日 感染者、濃厚接触者なしを証明できず、9時開始の境との2回戦を出場辞退。メンバー表交換が8時10分で、保健所が開くのが8時30分だった

▽18日 西村主将が悲痛な叫びを自身のツイッターに投稿。各界の著名人も続々と反応

▽19日午前 米子松蔭の関係者が大会復帰を求める嘆願書を鳥取県高野連に提出。米子松蔭が21日から学校を再開することも決定

▽19日午後5時 鳥取県高野連が会見

--------------------------------

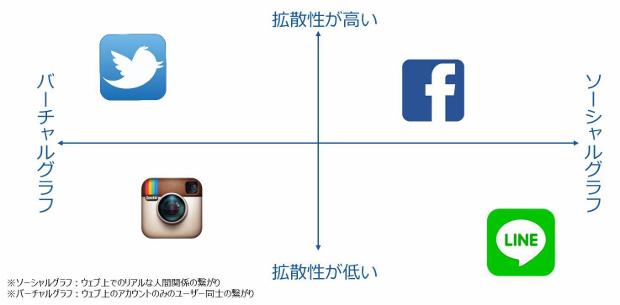

ほんとうに良かったです。これで、勝っても負けても悔いはないし、正しい世論の力を高校生たちは感じて生涯の糧にしていくはずです。ツイッターがあって良かったです。SNSの普及を煙たがる人も少なくはないですが、これが本来のSNSに求められていた力です。大メディアの支配を受けず、大メディアをも動かす力を持つのがSNSです。この間、組織的にSNSを使い感染恐怖を煽って政局に影響させようと言う動きも看過できませんが、正しく使えば大きな力になります。

SNSは人種・性別・年齢に関係なく発信できます。もちろん有力なフォロワー(インフルエンサー)がその発信をピックアップしてくれなければ、小さなつぶやきのままですが、内容がタイムリーで共感性の高い発信なら、呟きは瞬く間に世界を駆け巡ります。ネット界に課題は多いけど、それでも良い時代になったなぁと昭和生まれは思います。

※ソーシャルグラフ=リアルソーシャルグラフの略 現実世界での人間関係に基づく関係

※バーチャルグラフ=バーチャルソーシャルグラフの略 ネット上で知り合った者同士の仮想的な関係

怒りのコントロールには運動を

怒りを鎮めるにはには運動が即効薬です。運動不足は怒りを誘発しやすくなります。怒りの感情が生じたときは、身体を使った運動をしましょう。スピードウォーキングが最近流行しています。スピードウォーキングとは、早足散歩です。運動系と呼吸系を合わせたエクササイズです。運動するとエンドルフィンが生成されます。いわゆるランナーズハイです。エンドルフィンはゆったりした気持ちよさを誘い幸せ感を高めます。呼吸するとセロトニンが分泌されます。セロトニンは穏やかな気持ちを作ります。うつ病はセロトニンの不足が原因の一つです。ネガティブ感情を理屈抜きで解消する効果的なエクササイズですので、ぜひ取り入れてみてください。自宅の近くの公園まで早足散歩する、コンビニまで早足散歩する、いろいろなところで活用できると思います。明日は怒りのコントロールの方略を考えます。

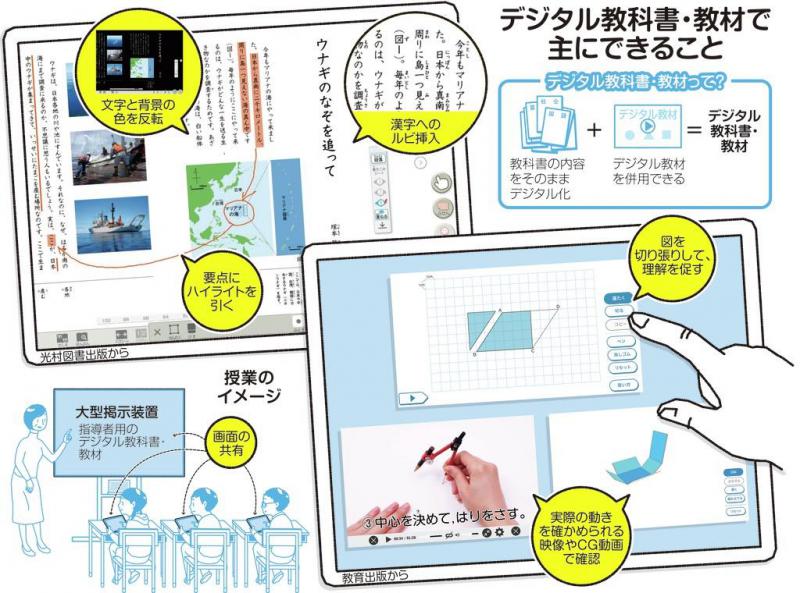

デジタル教科書を2024年に本格導入

小学校の学習者用デジタル教科書を2024年に本格導入へ

文:小槌 健太郎 【日経BP】2020.07.16

文部科学省は学習者(児童・生徒)用デジタル教科書を2024年度に、まず小学校の改訂教科書の使用開始に合わせて本格導入する方針を固めた。2020年7月7日に開催した有識者による「デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議」の初会合で、デジタル教科書導入に向けたスケジュール案を示した。

デジタル教科書導入に向けたスケジュール案。GIGAスクール構想の実現と並行してデジタル教科書の導入を拡大し、2024年度の小学校の教科書改訂に合わせてデジタル教科書を本格導入する

デジタル教科書には教員が授業の中でディスプレイなどに表示して使用する「指導者用」と、児童・生徒が紙の教科書と同じように自身のパソコンやタブレットなどの端末で使用する「学習者用」の2種類がある。これまでも指導者用デジタル教科書は導入が進んでおり、授業の中での活用も進んでいた。

一方、学習者用デジタル教科書は、2018年5月の学校教育法改正(学校教育法等の一部を改正する法律 )を受けて、2019年度から紙の教科書と同じ内容を収録したデジタル教科書であれば、紙の教科書と併用できるようになった。

ただ、児童・生徒が使用するパソコン・タブレット端末が整備されていなかったことや、学校教育法(第34条第2項)がデジタル教科書の基準として、紙の教科書が主でデジタル教科書は各教科の授業時間数の2分の1未満しか使えないという制約があった。また、紙の教科書は国費で児童・生徒に無償給与されるのに対して、デジタル教科書は無償給与の対象外で、1教科につき200円~2000円の費用は学校設置者となる教育委員会の負担となるため、導入に二の足を踏む自治体が多かった。

学習者用デジタル教科書を域内の小学校に1校でも導入している自治体は2020年度で14.7%しかない。文部科学省の調査では、小学校の学習者用デジタル教科書は、2019年度は紙の教科書の20%、2020年度には94%と大半が利用可能な状況になっている。その一方で、公立小学校で学習者用デジタル教科書を導入している自治体は2019年度で6.1%、2020年度でも14.7%にとどまっている。

2020年に入って、児童・生徒1人1台のコンピューターと高速の校内ネットワークを整備するGIGAスクール構想が新型コロナウイルス感染症対策で前倒し導入されることが決まった。文部科学省は整備された端末で使用する学習者用デジタル教科書を次の小学校の教科書改訂時期に当たる2024年度に本格導入することを視野に、デジタル教科書の位置付けや使用時間を制限する現行制度の見直しなどを含め、有識者会議で検討を行う。

会議の座長を務める東北大の堀田龍也教授は「子供たちが1人1台端末を持つ前提で、良質なコンテンツを提供し、紙と異なる使い方の検討が必要だ」と語った。会議では、2020年中にも方向性を示す予定だ。

---------------------------------

やっとというか、まだまだと言うか、デジタル教科書はLD児特に読みの障害のある児童には音声読みをしてくれるので有効だという事がわかっていました。いつまでたっても文科省が導入しないので「ディジー教科書」の名前で民間ベースでボランティアの力で10年以上前から作られてきました。

2008年9月17日施行の「教科用特定図書普及促進法(教科書バリアフリー法)」と「著作権法第33条の2」の改正により、LD(学習障害)等の発達障害や弱視等の視覚障害、その他の障害のある児童・生徒のための「拡大教科書」や、デジタル化された「マルチメディアデイジー教科書」等が、やっと製作できるようになったのです。

そしてあと4年でやっと全て実現するのです。だいたい、書籍も新聞もデジタル編集を始めたのは1970年代ですが、本格的にはワープロが普及をしライターがデジタル入稿する1980年代です。つまり、1990年代には教科書をはじめほとんどの出版物がデジタルで編集され保存されていたのです。それから四半世紀が経過したわけです。ディスレクシアの子どもたちにも教科書が「読める」ようになったのです。

憲法第二十六条, すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

水泳授業中止でも子供の水難事故防げ 体育館で指導

水泳授業中止でも子供の水難事故防げ 体育館で指導

2021/7/20 【産経新聞】

新型コロナウイルスの感染拡大で、感染リスクの軽減のため、学校の水泳授業を中止する自治体が増えている。一方で、児童生徒が水に触れる機会が減ることで水難事故防止という側面が見過ごされることを懸念する声も。コロナ禍でプールでの指導ができない中で、専門家が工夫を凝らしながら事故を防ぐ取り組みを続けている。

「浮いて待てー」。今月15日、大阪府富田林市の市立喜志(きし)小学校の体育館で、あおむけに横たわる児童に別の児童が大きな声で呼びかけ、浮輪の代わりになる空のペットボトルを放り投げた。

水難救助の専門家らでつくる「水難学会」(新潟県長岡市)による「ういてまて教室」の一場面だ。本来は、溺れた際の対処法をプールで教えるが、同小は昨年に続いて水泳の授業を中止したため、体育館へと場所を移しての実施となった。

教室では、水難学会の斎藤秀俊会長(長岡技術科学大大学院教授)が子供だけで水辺に近づかないよう注意しつつ、もし溺れたときには、力を抜いてあおむけに浮いた姿勢で救助を待つよう指導。「体いっぱいに空気を吸えば浮かぶ。『助けて』と声を上げると息が抜けて沈んでしまう」などと説明した。同小の徳富豊教諭は「学校の近くにも川があるので事故が心配だった。実体験として学ぶいい機会になった」と意義を強調する。

教室は例年、全国で開催されていたが、昨年はコロナ禍でほぼ中止に。今年は同小のように水泳の授業がなくなったことで、体育館で教室を行う学校も増えているという。

水泳の授業について、スポーツ庁と文部科学省は地域の感染状況を踏まえ、対策を講じた上で実施を検討するよう求めている。しかし、十分な対策を取れないことを理由に授業を見合わせた学校は少なくない。

------------------------------------

先日利用者の4年生の子が「俺泳げないねん」と残念そうに言っていました。水泳指導があれば4年生で泳げない子は、ほぼいなくなります。前には進めなくても水に浮くスキルは最低身についています。昨年は子どもへの感染の実態が把握しきれなかったのでプール指導中止は仕方がないにしても、今年は状況が違います。

ほとんどの子どもは無症状、発症しても頭痛と鼻水程度であることが分かっています。しかも、プールサイドは殺菌用の塩素水の飛沫で満たされており、屋外で換気も最高の状態ですから感染可能性はゼロに近いです。更衣の段階で接触感染があると言いますが、それなら体操服に着替える体育の更衣は問題がなく水着更衣に問題があるという事になり筋が通りません。

学校が恐れているのは心無い保護者を含めた大人からの感染したら責任取れのバッシングです。もしも、自校から感染クラスターが出たら水泳を認めた校長以下の教員が叩かれるという恐怖感がプール指導を中止している本音でしょう。それでも子どものためにといくつもの心ある自治体と学校がこの夏からプールを再開をしています。

科学的な根拠もないことで叩かれることを恐れるより、子どもたちの教育を進めたいという、学校の意気込みに頭が下がります。そして、水難事故防止教育は、実際に着衣して靴も履いて水に浮かんだ感覚こそが子どもには重要です。子どもには百の言葉より一つの体験が理解を進めます。浮くトレーニングは年齢が早ければ早いほど定着しやすいです。2年間プール指導がないのは先の子どもの例のように泳げない子どもを固定化してしまう恐れがあります。

熱中症の危険がある時期に、戸外でマスクを外す指示をせず子どもに「選択させた」と言う指導者も、今年も感染「予防」のためプール指導を中止する学校も、他者の目ばかりを気にして、子どもの利益を考えているとは思えないです。しかし、個人の責任にしても同調圧力に弱い人には解決はできません。昨日の高校野球試合復活に動いた萩生田文科相のように、トップが動かない限り決めたことを変えることができないのです。萩生田文科相、プール復活とプールでの水難事故防止授業実現にも一肌脱いでくれませんか。

怒りのピークは6秒間

さて今回は怒りの予防策と持続可能性について考えます。怒りのコントロールは、アンガーマネジメントの名前で知られています。その名の通り「怒りと上手に付き合う」方法。自分や他人の怒りに振り回されず、怒りを上手にコントロールすることで快適な生活を手に入れようという方法です。怒らないことを目指す精神修行ではありません。知識と技術を使って「怒り」を取り扱う技術のことです。根拠やデータは不明ですが、人は怒りを上手にコントロールできると、年収が約2倍になり、平均寿命が7年長くなるという話もあるそうです。

怒りと上手に付き合うには、なぜその感情が生まれるのか、その原因を知ることも大切です。

・怒りというのは、何らかの要望を表現するための表現方法の一つであり、それによって何か物事を動かそうとします。ベストセラー「嫌われる勇気」の中では「人は怒りを捏造する」項で、「怒りとは出し入れ可能な道具であり、この母親は怒りを抑えきれずに怒鳴っているのではなく、ただ大声で娘を威圧するため、それによって自分の主張を押し通すために怒りの感情を使っているのです。」とあり、怒りは道具として使われるわけです。

・「怒り」は「二次感情」だと言われています。つまり、最初に「苛立ち」「恐怖」「不安」「恐れ」「寂しさ」といった一次感情が存在し、それが怒りという表現として噴出しているわけです。怒りの裏側には「わかってもらいたい」一次感情が隠れているということです。

・人間は怒りに対して怒りで反応し伝染します。怒りを内面に鬱積させている人と接していて胸がザワザワします。怒りを抱えている人は、周囲の人の潜在的な怒りも目覚めさせてしまいます。また、身近な人に対してはより強くなってしまう性質もあります。

アンガーマネジメントでは、衝動・思考・行動という観点から「怒り」にアプローチします。 第1は、6秒我慢することです。怒りのピークは6秒間だといいます。そのため、この6秒間怒りを抑えることができれば、怒りに任せた衝動的な行動を抑えることができます。前回、怒りの感情は抑えないほうが良いと書きましたが、これは一人になった部屋で感情は抑えなくてよいと説明しています。関連させて言うと、この絶頂期の6秒間を乗り切って一人になる判断をすればいいというわけです。

第2は、不要な『べき』は捨てることです。怒りは、自分が信じている「こうあるべき」という価値観が破られた時に生まれます。自分にはどんな「こうすべき」「こうあるべき」が存在しているかを知っておくとが役に立ちます。自分はどんなポイントに反応しやすいのか、自分はどこまでならOKで、どこからがNGなのか、境界線を理解しておくことも役に立ちます。イライラしてしまう場面があったら、自分の中の境界線を洗い出してみましょう。例えば、約束時間に関して5分前には絶対に来る「べき」か、5分以内の遅刻なら許せるか、 連絡があればば30分遅刻しても許せるか、など人によって様々な基準があります。自分の中に『~すべき』が多く、強いほど、怒りが生まれやすいので、不要な『べき』は捨て、「まぁ、いいかぁ」という許容範囲を広げていくのです。許容範囲が広がると、怒りやイライラは軽減します。 どうしても譲れない『べき』は、適切な表現で相手に伝えれば良いのです。いきなり怒って伝えては、今度は相手が「こんな事で怒る『べき』じゃない」という相手の『べき』を呼び出して修羅場になってしまいます。

第3は、自分の怒りによって変えられることと、変えられないことがあることを理解しておくことも大切です。例えば、「せっかくの休みなのになんで今日に限って雨なの」とイライラしても天気は変えることができません。どうにもならないことに対してイライラしたり、思い悩んだりすることは、不要なストレスを抱え込むだけです。自分にコントロール不可能なことは「まぁしょうがないよね」と割り切って自分ができることに集中すればよいのです。意外と理解されていないのは人の価値観は変えられないということです。別の人間なのですから、ほとんど自然現象と同じだと割り切っていた方がよいのです。ただし、行動は変えることができます。これは応用行動分析の掲示板に述べています。人は自分の利益で動くのです。嫌な事(被怒り行動)でも動かせますが、これはこちらが怒り続ける必要があり持続可能とは言い難いものです。

怒りのピークは6秒間。『べき』のストライクゾーンを広げる。人の価値観は自然現象(雨が降るように風が吹くように)と同じものと考える。これなら様々な場所で応用でき持続可能な方略とできるかもしれません。

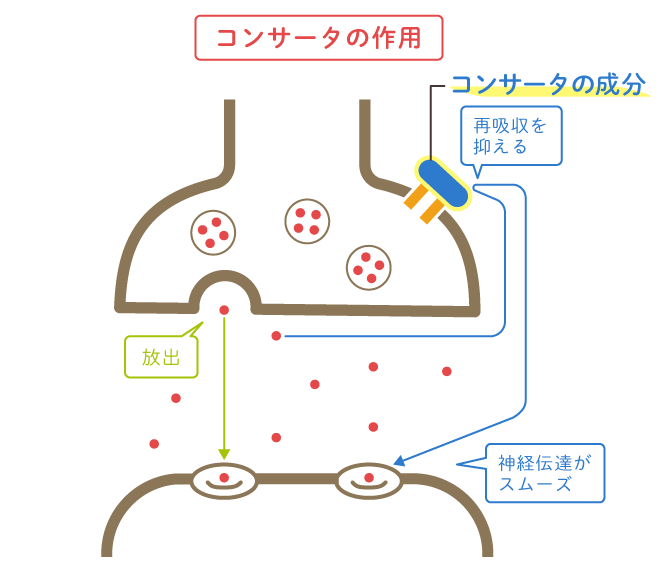

コンサータの働き

ADHDの薬、コンサータの副作用と用量用法の注意点について

コンサータの用量と用法について

ADHDの治療薬コンサータの服用については、ガイドラインが定められているそうです。

コンサータ投与のガイドラインによると、最初にコンサータを服用する場合は、朝1回、用量は6~10歳の子供の場合は18mg、11歳以上の子供は27mgから始めること、となっています。コンサータは18mgと27mgと36mgのカプセルで、体重の重い子供の場合は、組み合わせて処方され1日54mgが限度です。最初にコンサータを処方する場合は、1~2週間で薬の効果をみていきます。

ADHDの治療薬コンサータの効果と持続時間は?

コンサータは、ADHDの症状(不注意・多動性・衝動性)を抑える作用があります。

特に衝動性や多動性には大きな効果があるといわれています。

コンサータの効果の持続時間は12時間程度なので、1日に朝1回の服用で十分で、午後に飲むことはありません。

コンサータの副作用は?

コンサータはの副作用は、頭痛、腹痛、不眠、食欲がなくなるなどの症状があらわれることがあります。

どの副作用も深刻なほどの症状ではないのですが、午後に服用すると夜に眠れなくなる可能性があるので、基本的にはコンサータの服用は朝1回にすべきだといわれています。また、コンサータの副作用で食欲がなくなり、体重が減るなどの症状が現れた場合は、薬の使用をいったん中止する必要があります。

治療薬コンサータを一生飲み続けることはない

ADHDは治療で治るような病気ではなく、治らない障害なので、薬も一生飲み続けなくてはいけないのか、と不安を感じる人も多くいると思いますが、コンサータを一生飲み続ける例はほとんどないそうです。平均すると、コンサータの服用期間は数ヶ月から数年といわれていて、薬が必要なくなっていきます。薬を飲まなくても、ADHDの子供が自分で行動や感情をコントロールしたり、ブレーキをかけることができるように成長していくからです。従って、ADHDの治療においては、コンサータを使用した薬物療法とあわせて、行動療法を並行して行うことが重要です。

薬の効果やメリットを自覚できると回復が早い

ADHDの子供が、自分で薬の効果を自覚できるようになると、自分でADHDの症状をコントロールしようとする意欲が働き、改善が早くなる傾向があります。子供が10歳前後に成長してくると、薬の効果による「違い」を実感できるようになり、自分で努力しようとする姿勢があらわれやすいです。

尚、コンサータについては今年度より管理制度が変わるので注意が必要です。