みんなちがってみんないい

響け!ユーフォニアム

叶えたい事が 溢れてるから 立ち止まってる 暇なんてないよね 胸に秘めたあこがれを フルボリュームで届けよう 行こう…クレッシェンドの向こうへ つまずいてもいい はみだしてもいい 君の音色を 僕たちは待っている 響け! 生まれたての夢つめ込んで 大きな空へ いま旅立とう 拓け! 笑顔を味方につけて 離さない 諦めたくない 限界さえも 跳ね返す勇気で DREAM SOLISTER....

歌詞は、京アニ製作アニメ「響け!ユーフォニアム」の主題歌「DREAM SOLISTER」。

立命館宇治は、夏の高校野球京都府代表校です。同校の地元・宇治市に本社を置く京アニの第1スタジオ放火殺人事件を受け、同校ブラスバンド部はエールの意味も込めて「響け!ユーフォニアム」の主題歌「DREAM SOLISTER」を応援歌に決定しました。ただ、コンクールと初戦の日程が重なり、演奏には初戦突破が条件となっていました。立命館宇治(京都)は、1点を守りきり、春夏通じて甲子園初勝利。2回戦では京アニ作品「響け!ユーフォニアム」の主題歌を応援歌として演奏する予定です。

…離さない 諦めたくない 限界さえも 跳ね返す勇気で DREAM SOLISTER ひとつ ふたつと増えてゆく おいでよ ここまでおいで 楽しまなくちゃ まだまだフォルテシモ DREAM SOLISTER La La La La La 君の声 聴かせて欲しい La La La La La 終わらない音楽は 続いてゆく…

頑張れ京アニ!

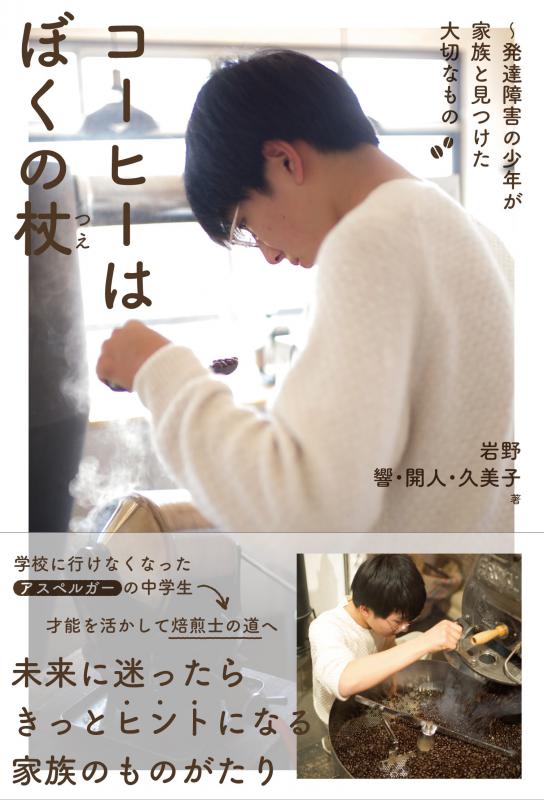

コーヒーはぼくの杖

コーヒーはぼくの杖【書評】

はずスラ【NOTE】2019/12/11 15:25

中学に入って数ヶ月後、岩田響さんは母親から自分が発達障害であることを告げられます。8歳の頃にアスペルガー症候群の診断を受けていたのですが、ご両親が伏せていたのです。自分の子どもが発達障害と知って、それまでのいろんな行動に合点がいったと言います。

響さんの特徴としては、・周囲の状況が把握できない・温度が分からない・時間感覚がない・黒板に書かれた文字が水に浸かったように見えて読めない・頭で考えた通りに手足が動かず、うまく文字が書けない・興味がないものには集中できない・過去の記憶が時系列順に整理できない、です。

中学生で障害を知らされた響さんは、周りに劣るまいと自分の中の正しい中学生像を演じようと頑張ります。中学時代にいじめを受けた経験のある母親は明るく彼を見守りますが、現実の厳しさを教えようとする父は彼に普通である事を強います。結果、彼は中1で学校を辞め、自問自答の日々を過ごします。父はここで彼に与えた重圧を知ります。

常に新しい事に目を向けるお母様は独学で手作りの洋服を作り、家族との時間を大切に考えた父親も服の染色を独自に学び手伝います。そして自宅のアトリエの一部を店舗に変え、月に1週だけの洋品店を始めました。彼の退学はそんな矢先の出来事でした。特に他にする事もなかった響さんは、二年の間、父親の染色作業を手伝います。しかし、興味のない物に集中できない彼はそれもやめてしまいます。

父の影響で、次に関心を持ったのがコーヒーです。生まれつき味覚や臭覚に優れていた彼は、異常なまでのこだわりを持ち始めます。図書館で本を読みあさり、なんとネパールにまで足を運び、独学で焙煎を学び出します。失敗を重ね、少しずつ歩き出したのです。毎日、8~20時(長い時は22時を回る)まで小屋にこもり、美味しいコーヒー豆を焙煎し、大切なひとときをお客様に提供するために追究を続けます。

響さんは、コーヒーとの出会いをきっかけに普通じゃない自分を受け入れることができました。本のタイトルである『コーヒーはぼくの杖』とは、足が不自由な人が杖なしには歩けないように、人生を歩む杖としての一杯のコーヒーなのでしょう。

最年少12歳・開心那「緊張は感じていない」 スケボー代表

最年少12歳・開心那「緊張は感じていない」 スケボー代表会見

2021年7月1日 【毎日新聞】

東京オリンピックで初採用されるスケートボードの代表選手が1日、オンラインで記者会見し、パーク女子代表に選出された12歳の開心那(ひらき・ここな)=hot bowl skate park=が「緊張は何も感じていない。自分の国で開催される五輪で初めて代表になれてすごくうれしい」と笑顔を見せた。

パークは、複雑に湾曲したくぼ地状のコースで技や滑りを競い合う。日本オリンピック委員会(JOC)によると、記録が残る中では1968年メキシコ五輪に13歳で出場した競泳女子の竹本ゆかりを抜き、夏季五輪で日本選手最年少となる。

開は北海道出身で、小さい頃から苫小牧市のスケートパークなどで技を磨いてきた。名前は南国好きの母が「ココナツ」にちなんで名付けたという。10歳で出場した2019年日本選手権で初優勝し、米国で行われた同年の五輪予選対象大会、デュー・ツアーでも3位に入った。

現在の世界ランキングは日本人3番手の6位。1位の岡本碧優(MKグループ)、2位の四十住さくら(ベンヌ)とともにメダルの期待が高い。開は本番に向けて「五輪では自分の力を出し切りたい」と意気込みを語った。【浅妻博之】

--------------------------------------

和歌山県の四十住さくら選手(19才)がメディアを賑わせていましたが、今度は中1の選手です。オリンピックで行われる種目は2つで、街の中を滑るようなコースで技を競う「ストリート」と、複雑な形のコースで技を競う「パーク」です。四十住さくら選手も開心那選手も後者でオリンピックに出場します。北海道で5歳から練習を重ね、段々と技を出せるようにもなっていった開心那さんは、2018年にはVANSアジアで優勝、世界選手権では7位に入賞。2019年には日本選手権のパーク女子で10歳にして初優勝しました。その試合がきっかけとなり強化選手に選ばれています。

スケートボードは年齢制限が設けられていません。そもそも、オリンピック自体に年齢制限がある訳ではなく、競技ごとに年齢制限が決められています。ボクシングは17歳~34歳、飛び込みは15歳以上といった年齢制限があります。危険が伴うようなスポーツには年齢制限が設けられているようです。スケートボードは危険がないと言えば嘘になりますが、今のところ年齢制限の話はありません。今回は最年少オリンピック出場者と言われておりこれでメダリストになればと活躍が注目されています。

就労メニューとワークシステム

前回「すてっぷ日記」で就労メニューについてとりあげました。学童期の自立課題のワークシステムから積み上げていくものだという説明をしました。「一人で作業に取り組むなんてとてもとても」と思われるかもしれませんが、私たちはプットイン課題が自立的にできるなら何かの仕事が将来開発できると考えています。

プットイン課題とは、物を穴に入れる課題です。大きな入れ物に入れる素材の大きさに合わせた穴をあけて、右利きなら右からとって左の穴に入れるワークシステムです。ただ穴に入れるだけですが始めと終わりがはっきりしています。右のモノ(例えば小さなボール)がなくなったら作業終了です。この理解と動作ができれば、様々なものに発展していきます。量も多くできますし形も変えられます。色も変えられます。例えば三角の黄色の材料と四角の黒の材料を、空箱に三角の穴で黄色で囲った縁取りと、四角の穴で黒で囲った縁取りにします。最初は色は分からなくても同じ形の穴にしか入らないのでモノを選別する作業になります。やがて色に気が付けば、穴の形は変えずに色で選別するようになります。

このようにして14歳くらいまで様々に取り組んでいけば、何らかの選別作業を小一時間続けられるようになります。もちろん気が散りやすい方は、1分からはじめればいいし、5分課題に休憩つけてインターバルで10回やれば50分の作業になります。誰からも介入されずに自立して作業することが誇りになります。課題を終えてご苦労様と声を掛けられて達成感のない人はいません。就労メニューとそれに結び付くワークシステムについてご希望の方はスタッフまでご相談ください。

落語家の僕が「発達障害」を語る理由 柳家花緑

落語家の僕が「発達障害」を語る理由

柳家花緑 2020.06.13 【幻冬舎Plus】

スピード感あふれる歯切れのよい語り口で、本業のほかテレビや舞台でも活躍中の落語家・柳家花緑さん。2017年、花緑さんは発達障害のひとつ「識字障害」(ディスレクシア)であることを公表しました。

子ども時代から、できないことや苦手なことは自分の努力不足だと思い込んでいた花緑さん。40歳を過ぎて自分が発達障害だと知り、「飛びっぱなしによる疲労でときどき空から落ちていた鳥が、やっと止まり木を得た感覚。本当にラクになりました」と語ります。

自身の経験を軽妙につづった花緑さんの新刊『僕が手にいれた発達障害という止まり木』より、一部を公開します。

* * *

思わぬ反響

僕には、「読む」「書く」ことに困難がある、識字障害(しきじしょうがい、ディスレクシア)という学習障害があります。そしてたぶん、注意欠如(ちゅういけつじょ)・多動性(たどうせい)障害(ADHD)もあります。

そのことを知ったのは、2014年。そのころから高座(こうざ)で笑い話として自分の障害について話していましたが、2017年、マスコミでも公表しました。

すると新聞やネットのニュースで僕の障害のことが広がり、仲間内からも、すれ違いざまに「大丈夫(だいじょうぶ)なの?」と声をかけられることが増えました。一瞬のことなので、「うん、大丈夫」としか答えられなかったのですが、これじゃあ、なにが大丈夫なのかさっぱりわからない(笑)。

この「大丈夫なの?」は、どうやら、ちゃんと生活できているのか、ということのようです。なかには、なにか重い病気を抱えていると思ってしまった人もいたようです。要(よう)は多くの人が、「学習障害」や「発達障害」について、正確なことを知らないんですね。

一方で、「実は自分も」「うちの子も」という声も多く聞くようになりました。

確か第1号は、太神楽(だいかぐら)曲芸をやっている鏡味仙成(かがみせんなり)くんのお母さんだったと思います。僕の本のサイン会に来てくれ、「実はうちの息子も識字障害なんです」と話しかけてくれました。

それからわりとすぐ、本人と会う機会がありました。「大変だったね」と声をかけたら、「はい」と、ちょっぴりマジメな顔。なんでも、師匠の「仙三郎(せんざぶろう)」という名前がどうしても書けなくて、苦労をしたとか。

なんとなく彼のことが気になり、僕の独演会に出てもらったことも。ご両親が観みにいらして、終演後、楽屋(がくや)口で「ありがとうございました」とニコニコしていらしたのが印象的でした。

ネットのニュースで僕の障害について知ったという三遊亭白鳥(さんゆうていはくちょう)師匠は、笑いながら軽く話しかけてきました。

「大変だね。オレもね、小学校のとき、教室を歩き回るから、椅子にぐるぐる巻きにされていたんだ。今だったら虐待(ぎゃくたい)だよねー」

びっくりしたのは、春風亭小朝(しゅんぷうていこあさ)師匠の反応です。

「よかったねぇ。政治家になれるじゃないか」

「はぁっ? ちょっと待ってください。僕、政治家になんて、なりたくないですから」

どうやら師匠は、発達障害の僕なら「多様性の時代のシンボル」になれると、ちょっぴり本気で思ったようです。もちろん、僕には政治家になろうなんて気はまったくありませんが。

少しでも、お役に立てるのなら

その後、2018年11月からNHKで「発達障害って何だろう」というキャンペーンが始まりました。僕も番組に呼んでいただき、大阪医科大学で識字障害の検査を受けることに。その結果、知能にはとくに問題はないけれど、文字の認識に困難があると判明。「きれいなディスレクシアですね」とお墨付(すみつ)きをいただきました。

いやぁ、テレビの影響力ってすごいですね。正直、びっくりしました。そのころからです。ぜひ僕の経験を話してほしいと、あちこちから講演の依頼がくるようになったのは。

でも講演会とはいいながら、必ずといっていいほど「落語もお願いしたいんです」という声が多いもんですから、あるとき、こちらから「落語もやりましょうか?」と聞いたら、「すいません、落語はご遠慮いただきます」という返事が返ってきてびっくり。でも当日、講演を2時間、その後質問も受けつけたら、トータル2時間40分もやっていました。もう、落語をしゃべっているスキがない。お越しになる皆さんの、発達障害に対する関心の高さに驚きました。

そうやって全国あちこちに呼んでいただくようになり、どれだけ多くのお母さん、お父さん、そして発達障害を抱えている本人が苦しんでいるのかを、目(ま)の当(あ)たりにしました。

僕の場合、おかげさまで落語家として皆さまの前で落語を披露(ひろう)し、テレビの仕事などもしています。でも、学校でいじめられたり、仕事が続かなかったり、ご苦労されている方がすごく多いんですね。講演の後の質疑応答では、深刻な悩みを告白なさる方もいます。

たとえば、息子は発達障害だけど、それを子どもに伝えたほうがいいのか。さんざん迷い、悩んでいると、必死に訴えかけてくるお母さんもいます。

僕はその分野での専門家ではないので、自分が経験した以上のことは話せません。それに、ひとくちに発達障害といっても、表われ方は千差万別。一人ひとり表われ方も状況も違うので、軽々しくアドバイスするなんて、とてもできません。

ですから、最初はちょっと迷いましたよ。発達障害に関して、僕なんぞが人前で話していいのかな、って。

でも、たとえばこんなことがありました。

講演が終わった後、小学生の男の子が僕のところに走り寄ってきたかと思うと、ぎゅーっと僕の手を握り締め、泣きながら「ボクも~~うぅぅ~そうなんです」。

なんでも教科書が読めないので、学校でいじめられるんだそうです。思わずもらい泣きしてしまいました。

一方で、僕がカミングアウトをした動画を見て勇気づけられて、自分も学校でカミングアウトをした、という子もいました。その子は字を書くのが苦手なので、学校と相談して、タブレットの持ち込みを認めてもらったそうです。

僕の話を聞いて、少しでも勇気づけられる子どもや、お父さん、お母さんがいるのなら、自分の経験を話すことには意味がある。そう思うようになりました。

最近は、法政大学で脳の多様性(ニューロダイバーシティというらしいです)に関するパネルディスカッションに呼ばれたり、東京大学と筑波(つくば)大学による「ニューロダイバーシティ&インクルージョンシンポジウム~多様な発達特性を有する学生が社会で活躍するための高等教育・就労支援のあり方を考える~」というシンポジウムで基調講演を頼まれるなど、いろいろなところからお声がかかります。

僕の本業は、もちろん落語家です。でも、人さまの前に立つ、いや、座る仕事をしているおかげで、発達障害についてより多くの人に知ってもらうためのお手伝いは、できるかもしれません。

最近は、それもまた僕の役目かな、と考えるようになりました。そこで、直接お目にかかれない人にも僕の経験や感じていることをお届けできればと思い、この本を書くことにした次第です。

本を書くにあたって、僕自身の勉強のために、発達障害に関する専門家の先生にお話をうかがいに行きました。また、僕の母はどんな思いで息子を育ててきたのかなど、改めて聞いてみました。

そしてなんと、僕の弟子の一人が、重度の発達障害であることが判明! 彼は、僕とはまったく違ったタイプの症状です。

人間は一人ひとり性格も個性も違うからこそ、世の中おもしろいし、豊かになる。多くの方にそう思っていただければ幸いです。

* * *

この続きは『僕が手にいれた発達障害という止まり木』(幻冬舎)で! 全国の書店で好評発売中です。

都立高入試の男女別定員「候補者は姿勢示して」

都立高入試の男女別定員「候補者は姿勢示して」弁護士ら議論求める

2021年7月3日 【東京新聞】

東京都立高校の男女別定員制は廃止すべきではないかー。同じ高校に入るのに男女で合格最低点に著しい格差があり、是正措置を講じても女子が男子より数十~百点以上高い学校もあったことが、本紙が情報公開請求した資料で分かった。多くの場合で、女子の方が高い点数を取らないと合格できないのは不公平だとして、都議選の争点にするよう求める声もある。(奥野斐)

◆「時代の流れに逆行」

「能力に応じて等しく教育を受ける権利を保障する憲法や、性別による教育上の差別を禁止した教育基本法に反している」

制度の撤廃を目指す「都立高校入試のジェンダー平等を求める弁護士の会」は6月下旬に記者会見し、男女別の定員制と合否判定の撤廃を求めた。性的少数者への配慮から、願書の性別欄をなくす動きが広がっていることも踏まえ「多様な個人のあり方を尊重する時代の流れに逆行している」と指摘した。

都教育委員会によると、男女別定員は都立高の全日制普通科110校で設定。入試の募集人数は、都内公立中学3年の男女比率に応じて決められている。2021年度入試の募集定員は、およそ男子52%対女子48%で、ある高校では男子132人に対し、女子122人と、10人の差があった。男女別定員制を採用しているのは、全国の都道府県立高で都が唯一とされる。

◆合格最低点が男子より243点高い例も

都教委は男女の合格最低点の差を縮小するため、定員の9割まで男女別に合否判定し、残りの1割を性別に関係なく合格者を決める緩和策を導入。今春の入試では42校が利用した。

本紙は、緩和を実施した学校長が是正状況を答えた資料を入手。学校名などは伏せて開示された。合否は多くの場合、内申点(300点満点)と筆記試験(700点満点)の合計で決まる。15年度入試では、是正後の合格最低点が243点も女子が男子を上回るケースがあった。20年度入試でも、女子が男子より50~70点余り高い学校が少なくとも4校あった。

予備校講師で受験コンサルタントの新野元基さんは、点数差が生まれる背景に私立校の影響を指摘する。「私立の女子校で高校から入学できる学校が減っている。特に中から上位校を志望する女子の選択肢が限られ、都立の倍率が上がる傾向がある」と分析し、私立校を含めた入試制度全体の見直しを求めた。

今春、都立高1年になった女子生徒の母親(48)は「この入試制度は不公平と感じた」と話す。女子の枠が小さく、男子より倍率が高い学校が目立った。「男女別をなくした方が個人の能力に見合って受験できる」

都高等学校教育課の担当者は「定員がある以上、同じ点数で女子が入れないケースはある。男子の方が倍率が高く、高い点数でないと入りにくい学校もある」と説明。一概に女子が不利ではないとの見解だ。

◆都議会でも制度に疑問

こうした中、現役都立高教諭らが5月下旬、男女別定員制を廃止し、性別で不利にならない入試をしてほしいとネット署名を始め、既に3万筆余が集まった。

都議会でも制度に疑問を投げ掛ける質問が出た。6月議会では、藤田裕司教育長が「男女別定員による不公平感を低減し、より男女平等な入学者選抜を目指す」と答弁した。

「弁護士の会」のメンバーで、自身も都立高出身の山崎新弁護士は「都は点数差と格差の是正の方策を速やかに明らかにしてほしい」と話す。最終盤に入った都議選についても「候補者はこの問題への自らの姿勢を明らかに」と訴えた。

-----------------------------------

確かに試験に男女の格差を設けるのはおかしいです。(消える公立高願書の性別欄:02/08)でも書きましたが、要するに「女子の方が成績が高い」から「男子が少なくなる」ので男には下駄をはかせて、学校が男女同数になるようにしているということです。私学なら男子校も女子高もあり、男女同数の学校がわが校の教育コンセプトだと言えば通りますが、公立の場合はそう簡単にはいきません。男女平等に成績で選別するのと、男女の人数差が生じないように男女枠定員を設けるのとでは、前者が公平に決まっています。後者を取るならば、世の中には障害者も1割いるのだから公立高校に障害者枠を設けよという議論になります。第一、男女以外も含めて性差に敏感になっている風潮の中で男女枠を設けること自体が制度疲労と言えます。

ただ、気になるのは選挙の争点にするという動きです。この弁護士会は都議選の「候補者はこの問題への自らの姿勢を明らかに」して、政争の具にしたいのでしょうか。性別の問題は欧米のように政治化したり裁判をして解決するとは思えません。公教育はあらゆる市民に開かれたものですから様々な意見を聞く必要がありますが、今回の入試の男女枠問題は選挙で解決するような問題ではないと思います。手元に資料はないのですが、この男女枠がかつては女子の高校教育の拡大に寄与したのかもしれません。制度には必ず理由があるはずですから、それを明らかにしながら、結論として時代に合わないのなら変えれば良いと思います。

「男子の方が倍率が高く、(男子が)入りにくい学校もある」と性別枠組みを肯定したポンコツ発言を役人がするから炎上するのは無理もないですが、だからと言って一足飛びに政争の具にする内容ではないと思います。政治化するぞと脅したり、対立を煽ることによって余計に本質が見えなくなり、反対するものを袋叩きにするようなことは今回のコロナ騒ぎでも経験しているはずなのに、懲りない人がいるものです。

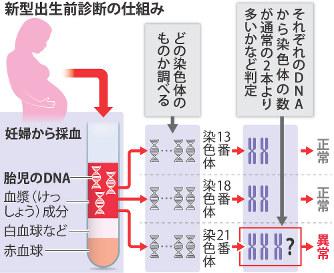

新型出生前診断

妊婦の血液を元に、ダウン症など赤ちゃんの染色体に変化があるか調べる新型出生前診断(NIPT)について、厚生労働省が国内の実態調査を始めます。2013年医学会などの5団体が施設認定に厳しい条件を付けることで了承し、臨床研究が始まり、これまでに約6万5千件が実施されました。しかし、認定を受けずに検査する民間クリニックもあるので正確な件数や実態は掌握できず、妊婦へのカウンセリング不足などが問題になっています。

厚労省は各地の衛生検査所を調査し、認定外の施設を含めた検査の件数を調べることにしています。また、実際にカウンセリングの状況や検査費用なども調査します。調査結果は今年中に検討会で報告して、検査する施設の要件などの今後の医療施策に生かされるといいます。

2011年に米国で始まった新型出生前診断は、採血だけですみ、しかも感度が約99%と高く、検査が受けられる時期も長いのが特徴です。妊婦の血液にわずかに含まれる胎児由来のDNAを分析します。採血だけでできるので、専門知識が十分にない医療機関でも検査できる反面、十分な遺伝カウンセリングなどが伴わないと混乱が生じるとして、遺伝に詳しい常勤医がいるなどの条件を満たす医療機関を認定し、臨床研究として実施してきました。対象を原則として35歳以上の妊婦に限り、調べる疾患も13トリソミーや18トリソミー、21トリソミー(ダウン症)の染色体異常に限定しました。

この日本産科婦人科学会の指針では法的拘束力が無く、現状では無認可施設で十分なカウンセリング無しに検査が行われるなどの問題が起きているといいます。今後は、医療機関に加えて検査会社も登録制にするなど、法的にも抜け道のない実施体制作りが必要だということで今回の厚労省の発表になりました。テクノロジーの進化を止めることはできません。大事なことは人権尊重のモラルに基づいた法制化と、社会の寛容さではないかという議論が進められています。

小1のギャップを乗り越えた!

災い転じて? コロナ禍の後押しで、小1のギャップを乗り越えた!

2020年6月29日【読売】

「どちらでもいい」と言われても

我が家の一人息子で発達障害のたー君は、新しい環境が苦手です。児童精神科の先生によると、「見た目は楽しそうにしていても、新しい環境で感じる違和感などを人に伝えることが困難で、本人の自覚なくストレスをため、身体に不調を来すことがある」のだとか。そういえば、3歳でこども園に入ったばかりの頃は、たびたび原因不明の高熱を出し、1日寝込むと熱が引く、といったことがありました。

そんなたー君も、この春から新1年生。少しでも楽しい小学校生活を送ってもらうため、私と夫のヒロさんは1年近く前から、入学に向けて準備をしていたのです。

私たちの住む街では、配慮や支援が必要な子どもは、小学校へ入学する前年に、教育委員会が管轄するセンターで発達検査と専門家による就学相談を行います。

そこでのたー君の発達検査の結果は、身体能力や情緒面に発達障害の特性が見られるも、IQ(知能指数)の数値は境界域(明らかな知的障害があるとは言えない)。相談員からは「現状では、(通常学級、特別支援学級)どちらでもいいかと」と、言われてしまいました。

最後は本人が選んだ

これ、どうやら「発達障害あるある」らしく……。障害が比較的軽い子どもの場合は特に、どちらの学級が向いているのか判断する決め手がなく、選択を任された親は迷いに迷うのです。

私も、内心「こちらは初めての子育てで、どうしたらいいかわからないから相談に来たのにぃ~」と困惑。心の声が伝わったのか、相談員に「入学先の校長先生にも相談してみては」と勧められました。夫のヒロさんと一緒に行ってみたものの、ここでも「相談にはいくらでも乗りますが、最終的には親御さんが決めてください」と、やはり最後は親が決めるのです。

それからしばらくは、ヒロさんと「大勢でワイワイすることが好きなたー君は、通常学級かも」「いやいや、手厚いサポートがある特別支援学級の方がたー君は過ごしやすいんじゃないか」など、深夜まで話し合う日々が続きました。いくら話し合いを重ねても結論が出ず、最終的には、「みんなと一緒に勉強したい」というたー君の意見を尊重して、「通常学級」に進むことを決めたのです。

たー君の「取説」を作ってみた

たー君の入学準備だけでも、なかなかの大仕事だというのに、同時並行で、体調を崩した母さんの介護や、認知症の父さんの特別養護老人ホーム探しも進めねばなりません。それがトリプルケアの宿命だとしても、かなりハードな日々だったのです。

そんな中でも、たー君のことを語り合える仲間ができたのは、大きな救いでした。小学生の放課後デイサービス(障害がある子どもが、運動や音楽、図工など、それぞれの特性に応じたプログラムを受けられる施設)に、年明けから「お試し期間」として週に1回通うようになり、そこで知り合った先輩ママさんから「通常学級を選択したなら、『たー君の取扱説明書』的なものを作って、『この点はサポートしてほしい』というのを具体的に書いて担任の先生に渡すといいよ」とのアドバイスが。「先生も忙しいから、うちはA4用紙1枚にまとめて渡したら喜ばれたよ」と、ちょっとしたポイントまで教えてもらいました。

私も物書きの端くれ、簡にして要を得た、我が子の「取説とりせつ」を作成すべく、腕まくりでパソコンに向かいました。

・耳から入る情報処理には時間がかかるため、指示の理解に苦しんでいたら、黒板にその内容を文字で書いていただけると助かります。

・一度、頭に入った情報に変更があるとパニックになることがあります。そのときは「『これ』と『これ』の順番が逆」など、紙に書いていただければパニックになりづらいです。

――という感じで、たー君の特性と、さまざまな場面での対処法やサポートしてほしいことをA4用紙1枚に収め、担任の先生に渡したのです。すると、「うまくいかないときの対応まで……これは助かります!」と、先輩ママさんが言う通り、先生のウケは抜群でした。

こうして万全の準備で学校生活に入るはずだったのですが……新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月は入学式とその翌日に登校しただけで、休校になってしまったのでした。

宿題の山も自分のペースでこなす

担任の先生が自宅まで持ってきてくれた(なんと、全児童の家庭を1軒ずつ回ったそうです!)宿題は、まだ一度も授業をやっていないにもかかわらず、算数のドリル、国語のプリント、種まきから始める朝顔の観察日記など、親も驚くほどの量。こ、これを私たちが、一からたー君に教えるのでしょうか……。

気を取り直して、まずはたー君と一緒に机の前に座るところから始めました。最初のうちは、集中力が切れたら机から離れて気分転換をしてもOKという、自宅学習ならではの超マイペースな進め方です。

たー君は元々、ルールができるとそれに従いやすいという特性があります。「毎日机に向かう」ということを、無理のない形でルール化できたことで、集中力も徐々に伸びていきました。

6月からやっと登校できるようになったものの、3密を避けるため1クラスを半分にし、十数人ずつ午前と午後に分かれて、1日3時間の授業を受ける分散・短縮体制でスタート。緊急事態宣言が解除されても、日常が戻ってくるのはまだまだ先だと、ため息が出ました。

ところが、このスタイルがたー君にとっては、緩やかに新しい環境に慣れる機会となったようです。こども園の頃のように高熱を出すこともなく、「学校、楽しいね」と、毎日笑顔で登校しています(それでも疲れ果てて、週末はずっと寝ていたけど……)。

親としては、新入学の出ばなをコロナ禍でくじかれた感がありましたが、意外や意外! 発達障害のたー君にとっては、初めての学校生活になじむのに、ちょうどいい助走期間になったのです。(岡崎杏里 ライター)

--------------------------------

この地域の学校でも、三密を避けるため授業人数が少なくなったり、休憩時間もお互いの接近を避けるように配慮しているので、対人関係に課題のある子どもにはありがたいようです。要するに今の都会の学校は密度が高すぎる故に様々な制度疲労が生じているという事でしょうか。もっとのんびりいこうぜというメッセージが浮かび上がります。

教諭の叱責で不登校「わが子も同じ」保護者から反響

教諭の叱責で不登校「わが子も同じ」保護者から反響 毎日嫌だと涙/授業の前に気分悪く

7/5(月) 【岐阜新聞】

岐阜県内の小学校で児童が担任の教諭の叱責(しっせき)をきっかけに不登校になっている問題を取り上げた「あなた発!トクダネ取材班」の記事を受け、取材班のLINE(ライン)には、複数の保護者から「わが子も先生に怒られて学校に行けなくなった」という声が寄せられた。教育関係者からは「学校も指導の在り方を見直すべきだ」との声が上がった。

可児市の40代の女性は、小学5年の長男が「先生に怒られるのが怖い。話しかけても怒られるだけ」と登校を渋っていると話す。きっかけは週に1回の花の水やり当番を忘れ、担任の教諭に叱られたこと。忘れた本人が悪いことは理解しつつも、「叱るべきところで叱るのは当然だが、一人一人性格が違うのに全員に完璧を求めるのはどうなのか」とも思う。

「毎日なんとか頑張って学校に行っているが、担任は『来て当たり前、嫌なことがあるから逃げるのはずるいよ』と長男に言い、さらに追い詰めていると感じる」という。「毎日嫌だと泣く中、学校に行かせ続けて良いのか本当に困っている。私も甘やかして育てたのかと、自問自答の毎日だ」と複雑な胸中を明かした。

県内の別の女性は娘が小学1年の時、合唱祭に向けた練習中に教諭の厳しい指導を受け、一時不登校になった。その後叱責はなかったが、音楽の授業の前になると、めまいを起こしたり気分が悪くなったりする症状が2年生になるまで続いた。

「2年生での担任は若い先生だったが、娘の話をちゃんと聞いてくれた。ささいなことでも褒めてくれたり、悩んでいたら励ましてくれたり。様子を見ながら対応してくれたことで娘は乗り越えられた」といい、現在は問題なく通えているという。「褒めて育てると言われる世の中で、叱る指導は逆効果なのではないか」と疑問を投げ掛けた。

学校現場を知る関係者にこの問題について尋ねると「指導をきっかけに児童が教員を怖がり、学校に行けなくなるケースはよく聞く」との声が上がる。

県内のある小中学校関係者は、「厳しい先生に低学年学級を受け持たせると学級のまとまりが生まれ、3年生以降も教職員の指示をよく聞き、それが良いこととされる時代があった。だが不幸な子を生んでいるのなら、学校も考え直すべきだ」と話す。

「昔よりも保護者の教員に対する『かくあるべき』という許容範囲が狭くなっているのは確かだが、保護者や児童に理解されてこその教員だ。プロとして対応していかなければ」と言い切る。「問題が起きた際に、教員と児童の間で生じたずれを修復するためにも、学校と保護者が協力して何がいけなかったのかを振り返り、改善に取り組む必要がある」と強調した。

県立高校の男性教諭(42)は、過去に定時制高校で勤務していた時を振り返り、「生徒の6割が小中学校で不登校を経験しており、絶対に怒鳴ってはいけなかった。生徒は繊細で、必要がない場面で怒鳴ると恐怖や理不尽さを感じさせるのだということを常に意識していた」と明かす。

「厳しい指導で子どもは伸びる」「親が叱らなくなった今だからこそ、学校が叱らなければ」と考える教職員もいるというが、「100人のうち99人がその指導で育ったとしても、1人が教員のせいで学校に来られなくなることは公教育の場では許されない。こぼれ落ちる子の原因になっていることを学校は自覚すべき」と指摘する。

その上で「教室は閉鎖的な空間で、教職員が『自分が正しく導かなければ』と悪意なく指導をエスカレートさせやすい。違う目線を持った第三者の存在が学校には必要ではないか」と述べた。

---------------------------------

「叱咤」は、大声をあげて叱る、あるいは叱って励ますこと。「叱責」は、責任者が下の者の失敗や過ちをきつく非難すること。 要するに大声を上げたり、心が痛むほど叱ることを言います。私たちが、学校にお迎えにいっても他人が見ていることもお構いなしに、子どもをしかり飛ばしている光景をたまに目にします。先生ご本人は、子どもとの信頼関係の中で大声を上げているのかもしれませんが、それは独りよがりな大きな勘違いです。

定時制高校の先生が言うように、不登校経験者の中には発達障害の子もいて、彼らには叱責へのトラウマがあります。発達障害のために不注意や配慮に欠けた言動で叱られ、幼少期から言っても言っても繰り返すので、声を荒げる大人も少なくありません。その結果、大きな声や叱責に対して敏感に反応する子どもが多いのです。また、虐待は世代間で繰り返すと言われますが、不適切な躾も繰り返されます。怒鳴られて育てられた子は、成人して無自覚のままだと怒鳴って躾をするしか術がないのです。しかし、教員であるならこれは言い訳に過ぎず、指導力不足教員と言わざるを得ません。

教員の中にも、怒鳴られて育てられた人はいます。しかし、教員自身の家族性の問題を公教育に持ち込まれたら先生を選べない子どもはたまったものではありません。職場の同僚は、こうした先生には気づいています。しかし、触らぬ神になんとかで放置したままか管理職に押し付けてしまいます。管理職は、逆切れされて教員からパワハラを訴えられるのを気にして毅然と指導できないこともあると言います。人格の尊重を学ぶ場で、子どもの人格が傷つきトラウマを持ってしまう事ほど理不尽なことはありません。

高校野球

京都代表の立命館高校は2回戦で惜敗しました。でも京アニ「響け!ユーフォニアム」応援歌が演奏できて良かったです。

今も甲子園では灼熱の中激闘が繰り広げられていますが、文字通り灼熱の中の試合も何とかしてほしいですが、投手の肩の酷使は早く解決してあげて欲しいものです。一部の大人の利益のために、高校球児の才能を断ち切ってしまう可能性のある大会制度をいつまでも続けるのでしょう。殺人的な酷暑だとニュースでは警告しながら、同じチャンネルで甲子園を放映するテレビ局の葛藤は全く見えません。

大会前の高野連の発表では、投球数について、一定期間での総投球数に制限をかけるとの方向性を「これから議論する」そうです。なんで大会までに結論を出さないのかと本当にじれったいですが、とにかく一定の制限は来春からは、やっとできそうです。しかし、まだ酷暑下でのゲーム回避の問題は解決していません。甲子園のドーム化検討も一時はあったのですが、結局は甲子園球場の伝統と金銭の問題が入り混じって実現せずでした。みなさんはどうお考えでしょうか?