みんなちがってみんないい

過剰な対策はすべきではない理由

小学校でのクラスター発生 それでも過剰な対策はすべきではない理由

忽那賢志 | 感染症専門医 6/20(土) 10:17【Yahoo NEWS】

3月からほとんどの小学校・中学校・高校が新型コロナ対策として臨時休校となっていましたが、緊急事態宣言の解除を受け、各地域で学校再開が始まっています。そんなさなか、小学校でのクラスター発生の報道がありました。

北九州 集団感染の小学校 授業中や登下校時などに感染か

また、これまでにも小学校でのクラスター発生は報告されていました。

富山市の小学校でクラスターか 教室で感染可能性

我々はこの小学校でのクラスター発生事例を受けてどのように対応すればよいのでしょうか?果たして小学校での感染対策はより強化されるべきなのでしょうか?先日、私は長女の中学校の入学式に参加しましたが、すでに「新しい生活様式における入学式」が導入されていました。

生徒や保護者の椅子は適度な距離が取られ、出席者の数も制限されていました。体育館の窓は全開に開けられ換気が行われており(雨がガンガン入ってきてましたけど)、もちろん全員がマスク着用です。式典のプログラムに「国歌斉唱」がありましたが、副校長先生より「声に出さず心のなかで歌ってください」と参加者へのアナウンスがあり、心のなかで国歌を歌い、ちょっとサッカー日本代表になった気分がしました。このように、すでに学校は文部科学省から出された「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~『学校の新しい生活様式』~」という長いタイトルのマニュアルに基づいた感染対策を行っています。

うちの子どもたちも健康観察カードが配布されて毎日検温してから登校しています。しかし、仮にこれに100%準拠したとしてもリスクはゼロにはならないでしょうし、緊急事態宣言が解除された今ではゼロリスクを学校に求めること自体が無茶というものです。ましてや対象は子どもです。マニュアルを完璧に遵守することは難しいでしょう。個人的には今回のクラスター発生によって世論が「もっと学校での感染対策を徹底しろ」という流れになることを危惧しています。

学校での感染対策を過剰に行うべきではない理由を以下に述べます。小児の感染例は国内でも、世界的にも少ない

日本では20歳未満の感染者は他の年齢層と比較して極端に少なく、国内全体のわずか4%です。確かに日本は少子高齢化が進んでいますので、そもそも子どもが少ないわけですが、それを差し引いても少ない感染者数です。

日本だけでなく、海外でも小児例は成人例よりも報告が少なく、例えば中国でも人口分布と比較しても明らかに小児の発生が少ないことが分かっています。ではなぜ小児ではこのように感染者が少ないのでしょうか。

小児の新型コロナウイルス感染症では、

・感染しても症状が出る割合が低い

・感染する割合が成人と比べて低い

・重症化する頻度が低い

ことが分かってきました。

新型コロナウイルス感染症では、感染したとしても症状が出ない"無症候性感染者"がいることが分かっています。どういう人が感染したら症状が出て、どういう人なら感染しても無症状なのか、という条件についてはまだよく分かっていませんが、小児ではこの無症候性感染者の割合が多くなるようです。

世界各国の感染者の状況の調査によって、70代以上の感染者のうち69%が有症状者になる(31%が無症状)のに対し、10代の感染者では約21%の人が有症状者になる(79%が無症状)であると報告されています。

年齢が低いほど感受性が低く、年齢が高くなるに従って感染しやすくなります。60歳くらいからはプラトーに達します。なぜ年齢によって感受性の違いが生まれるのかについては、まだ結論は出ていませんが、新型コロナウイルスが細胞内に侵入する際に結合するACE2受容体をコードする遺伝子であるACE2遺伝子の発現量が小児では少ないことが可能性の一つとして挙げられています。

さらに小児では新型コロナに感染しても重症化することは稀です。海外では新型コロナに関連した川崎病の様な病態(Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C))が報告されており、警戒すべきではありますが、国内ではまだこのMIS-Cの報告はありません。

このように、小児では基本的にはそもそも感染者が少なく、有症状者や重症化も少ないため、ゼロリスクを求めるような学校での過剰な感染対策は避けるべきです。例えば学校閉鎖のような極端な対策も、保護者への負担が生じる一方で、流行全体に与える影響はごくわずかであることが分かってきています。今後もこのような学校でのクラスターは発生する可能性はありますが、国内全体を見渡せば流行のごく一部に過ぎません。流行を広げているのは小児ではなく我々成人です。流行の規模からすると、より注力すべきは今だと夜の街や病院でのクラスター対策でしょう。

日本小児科学会は緊急事態宣言が解除された翌日の5月26日に「新型コロナウイルス感染症に対する保育所・幼稚園・学校再開後の留意点について」という声明を発表しています。・学校での感染症対策を徹底したとしても新型コロナウイルス感染のリスクをゼロにすることは不可能です。地域の小児科や感染管理に関する医師と綿密な連携体制を構築し、刻々と変化する状況に対して適切な判断を行う必要があります。・子どもの教育、福祉、健康の源である保育所・幼稚園・学校生活は、子どもにとって最も基本的かつ大切な活動です。休所・休園・休校の問題点としては、子どもの教育の遅れ、生活習慣の乱れ、運動不足、それによる体重増加、栄養の偏り、食環境の変化、家庭内での虐待の増加、保育所・幼稚園・学校での福祉活動の低下、保護者の就労困難・失業、祖父母などの高齢者との接触機会の増加などがあげられます。

出典:新型コロナウイルス感染症に対する保育所・幼稚園・学校再開後の留意点について(日本小児科学会)

休校が子どもや保護者、社会に及ぼす影響は非常に大きいものであり、できるだけこうした処置を取らないようにコロナを意識した新しい学校での生活様式を送りながら、もしクラスターが発生してしまった場合は早期に検知し専門家の介入によって拡大を防ぐ、という対応が現実的ではないかと思います。

そして、学校でのクラスター発生のもとを辿れば成人での流行に行き着きます。我々大人が流行を広げないことが子どもたちを守ることにも繋がるのです。

大谷、球宴での二刀流が決定

大谷、球宴での二刀流が決定 エンゼルス・マドン監督が明言

スポーツ

2021/7/6 【毎日新聞】

米大リーグ、エンゼルスのマドン監督は5日、大谷翔平(27)がオールスター戦(13日・デンバー)で、投打の「二刀流」でプレーすると明言した。アナハイムでのレッドソックス戦前に「投げることについては結論が出ている」と語った。

ア・リーグを指揮するレイズのキャッシュ監督と既に話し合っており、登板する場合は1イニングを見込んでいたという。マドン監督は「どう投げるかについては結論が出ていない。先発で投げるのか、途中から登板するのかいろんな方法がある」と話した。

大谷はファン投票でアの指名打者(DH)部門で初めて選出された。4日には選手間投票により先発投手部門でも選ばれ、史上初の投打同時選出を果たした。前日恒例の本塁打競争にも出場が決まっている。

オールスター戦では公式戦同様にDH制が採用されるため、登板するにはDHを解除する必要がある。

大谷は今季、投手で12試合に登板し、3勝1敗、防御率3・60。打者では4日終了時点で78試合に出場して打率2割7分8厘、リーグトップの31本塁打、67打点、12盗塁。

5日には、6日午後6時38分(日本時間7日午前10時38分)開始予定の本拠地でのレッドソックス戦先発に備え、投球練習をした。球宴では登板間隔によって実際に投げない投手もいるが、大谷は中6日と十分に間隔が空く。(共同)

-----------------------------

投手でも打者でもメジャーリーグで活躍するなんて無理に決まっている、という常識を覆して二刀流でアメリカ全土を沸かしている大谷翔平は、オールスター戦の前座の本塁打競争も本番の投手も指名打者(DH)でも選出されました。何より、選手たちの投票で先発投手が決まったと言うのですからこれは快挙です。

指名打者と投手のどちらも無理なく出場できるようにとオールスターのルールを変える動きも*あると言います。アメリカではワクチン接種も進み野球場の人数制限もマスクも解除しているそうです。既成のルールに縛られずに、良いものは良い、変えるべきものはさっさと変えていくというのは、アメリカ文化の良いところです。

日本の野球シーンは、阪神タイガーズの「今年こそ優勝!」の勢いに甲子園は応援のファンで連日燃え、甲子園で観客を入れて実施する高校野球の地方大会は全国各地で熱い戦いが始まりました。それなのにオリパラは、陽性者がまた増えてきたと、無観客もやむを得ないと連日報道されています。同じ先進国でありながら、同じ国内でありながら差が大き過ぎると思います。

当然、今後も加速度的にワクチン接種は進み重症者が減って行くのは、欧米の様子を細かに知る政府には予測がついているはずです。このまま行くと、同調圧力に弱く、決めたことがなかなか変えられないという、我が国の一番ダメなところをオリパラで世界に示すことになります。ワクチン執行もオリパラ推進も世界一だと示せるように、二刀流の大谷選手の活躍から学びたいものです。

*DH制は投手の代わりで野手無しの専門打者として登録する。MLBルールで大谷が投手をするには、DH(指名打者)を果たした後DHを解除して投手になるしかないので、大谷の投球ウォーミングアップが不十分になり身体ダメージが大きい。自チームの選手シフトもやや不利になる可能性がある。

同窓会プランナー

この季節、実家に帰る方も多いので同窓会に参加される方も少なくないようです。最も企画が多いのは高校卒業時の同窓会のようですが、公立高校の1学年は平均的には200人程ですが、一昔前の1学年は500人程でした。ここに目をつけたのが同窓会プランナー会社です。同窓会の参加率は幹事の数にもよりますが、20名ほどの幹事がいれば3割は参加するそうです。これをホテルやレストランで1万円程の会費で同窓会SNSの設定から会場選び参加状送り、同窓会内容のプランニングまで4か月かけて全部込々でやってくれる会社がでてきました。会費1万ほどで儲かるのか?と思いますが、宣伝としての企業スポンサーを同窓会毎につけてこの企業からの宣伝費も入って来るので十分成り立つそうです。

簡単に言えば同窓会幹事代行屋さんなのですが、ここに独自の会員だけのSNSを組み合わせることによってスポンサーをつけられることに着目したところが秀逸なのです。同窓会幹事と言えどもほとんどの方が仕事を持ち、年々仕事が忙しくなるのが普通です。知り合いだけならまだしも、大コミュニティーの格式ばったお世話は年齢が増せば増すほど面倒になってきます。しかも代行料は参加費にわずかにつけるだけで済むのならお願いしようと思う方は多いと思います。

こんな仕事を思いついた人。大学時代はイベント屋さん、いわゆるパリピの仕掛け屋さんです。それを生業にしてしまったのです。成功のアイデアは自分の強みから生み出すものという法則を地で行っている方たちなのです。強みを生かすことは社会のあちこちに転がっているものなんだと感心してしまいます。

問題行動への対処法=分化強化

問題行動への対処法=分化強化(DRO/DRA/DRI/NCR)

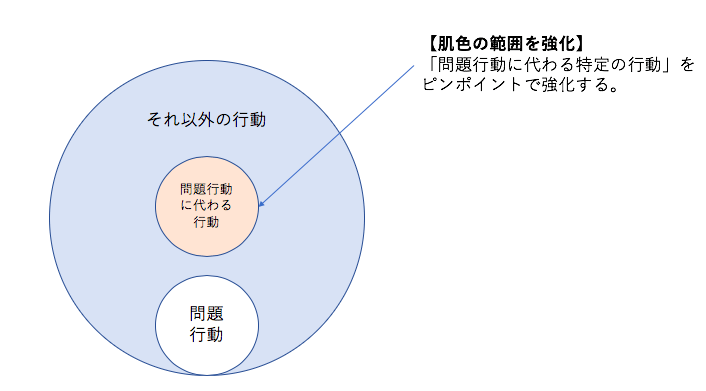

子どもの問題行動に対処する場合、①問題行動の原因(強化子)を理解する ②そのための対応方法の1つに消去(計画的無視)がありますが、それだけではうまくいきません。というのも、消去という手段だけでは現実問題は対処しきれないからです。子どもの問題行動に『強化子を与えない』という手続きが『消去』です。これに対し、『分化強化』は次の様に定義されています。「分化強化は、望ましい標的行動を増やし、望ましくない行動を減らすために、強化(第4章)と消去(第5章)の原理を応用したものである。」もう少し噛み砕いていうならば、問題行動と適切な行動を分けて考え、問題行動を消去し、適切な行動を強化します。だから、分化強化と呼ばれるわけです。

分化強化は先ほど述べた通りですが、実はこの分化強化には①DRO(他行動分化強化)②DRA(他行動分化強化)③DRI(他行動分化強化)といった3つの種類があります。

他行動分化強化/DRO

DROとは、Differential Reinforcement of Other Behaviorの略で、問題行動以外の適切な行動を強化することによって、間接的に問題行動を減らす手法です。DROの特徴は「問題行動以外のあやゆる適切な行動」が標的となる点にあります。つまり、強化すべき行動が複数あるわけです。

発達障害児に限ったことではないが、子どもと接する場合、100%問題行動(社会的に望ましくない・やめて欲しい行動)に直面する。例えば

①泣き喚く=注目

②兄弟をいじめる=自己刺激

などが考えられます。

しかし、このような行動に1つ1つ対処するのは結構な労力が必要なわけです。そこで、問題行動には消去手続きで対処し、それ以外の場面の適切な行動を褒めてあげます。具体的には、

①泣きわめいてない時のことを褒める(ご飯を食べる、早く寝るなどこちらの指示に従えた時)

②兄弟をいじめてない時を褒める(大人しくおもちゃで遊んでる時)

これがDRO(他行動分化強化)です。

代替行動分化強化/DRA

DRAは、Differential Reinforcement of Alternative behaviorの略で、問題行動の代わりとなりうる行動を選択し、それをピンポイントで強化する手法です。”ピンポイント”というのがミソで、これに対し、先ほど説明したDRAは『問題行動以外の全ての行動』を強化することにありました。例えば、会社や学校で嫌なことがあった人が、枕を顔に押し付けて「バカヤロー」とか叫んでストレス発散してる場面、これ、DRAです。枕なしで叫んだら、迷惑(問題行動)になるので、それと似た機能を果たす、より適切な行動(代替行動)を強化しています。似た行動ですから、カラオケとかもありです。これを幼児に置き換えると、自分の欲しいものが手に入らず、泣き喚いたり、人を叩いたたりすることがあります。そういう時は、『ちょうだい』とか『貸して』などのような要求言語やサインなどを代替行動として強化すると良いです。『泣き喚くから物をあげる』というのは最悪の選択です。子どもは要求が通るとわかればその行動を続けてしまいます。

対立行動分化強化/DRI

DRIは、Differential Reinforcement of Incompatible behaviorの略で、Incompatibleは、両立できないという意味です。問題行動に代わる適切な行動の中で、とくに問題行動と物理的に両立できない行動を強化する手続きになります。例えば、親指をしゃぶる子どもには、手が空いてるから親指をしゃぶってしまうと考えます。そこで、両手を使わないとできない作業、お絵かき、塗り絵、ゲームなどその子が好きなもの、あるいは、新たな楽しい遊びなどを開発することで親指しゃぶりの頻度を減らすよう働きかけます。標的行動が「指舐め」ということであればこういうのを使うのも一つの手です。

非条件強化/NCR

NCR(Non Contingent Reinforcement)も分化強化の1種らしいです。問題行動の機能となっている強化の効力をなくすことでその行動頻度を減らそうとする働きかけです。紙を破ることが不適切行動になっている人に、ずっと紙を破らせ続けるのです。要は、「飽きさせる」のです。これで上手くいくのかなとは思いますがNCRも選択肢の中には入れておきます。

このようにして、応用行動分析では子どもの行動を変容させるときに分化強化と言う手法を使います。

「難聴を知的障害と誤診」中2女子、事業団を提訴

「難聴を知的障害と誤診」中2女子、北九州市福祉事業団を提訴

2021年7月6日 【毎日新聞】

北九州市の難聴の中学2年女子生徒(13)が、幼少期に市立総合療育センターで適切な検査を受けないまま知的障害と誤って診断され、実際は難聴と判明するまで約7年半にわたって適切な治療や教育が受けられなかったとして、センターを運営する市福祉事業団に約2000万円の損害賠償を求め、福岡地裁小倉支部に提訴した。6日に第1回口頭弁論があり、センター側は請求棄却を求めた。

訴状などによると、2歳のころから言葉の遅れが見られていた女子生徒は、3歳だった2011年にセンターで知的障害・広汎(こうはん)性発達障害と診断された。だが、知的障害児向けの特別支援学校で小学5年生になった18年、担任教諭から「唇の動きを読んでいるので、耳が聞こえていないのでは」と指摘され、他の病院の検査で難聴と判明。一部の音は聞こえるが不明瞭で、言葉として聞き取ることができない「オーディトリー・ニューロパチー」と分かった。

原告側は、センターで適切な聴力検査を受けられなかったために知的障害と誤診され、成長を発達させる重要な時期に言語獲得や適切な療育を受ける機会を奪われたと主張している。

女子生徒は現在、人工内耳を埋め込む手術を受け、声を出して簡単な会話もできるようになった。6日の弁論にも出廷し、裁判長に向かって「よろしくお願いします」とあいさつした。母親(39)は取材に「何度も難聴ではないかと訴えたが検査を受けさせてもらえなかった。センターは過失を認め、責任を持って向き合ってほしい」と話した。

市福祉事業団は取材に「具体的な主張の中身は裁判で明らかにする」とコメントした。【成松秋穂】

----------------------------------

極端に悪い聞き取り―オーディトリー・ニューロパシー

知的・発達障害と診断される子も

2020/08/25【時事メディカル】

東京医療センター臨床研究(感覚器)センター 名誉センター長 加我君孝医師

オーディトリー・ニューロパシー(AN)は、1996年に初めて報告された聴覚障害だ。同年に発表された2件の論文のうち、一方を報告した東京医療センター(東京都目黒区)臨床研究(感覚器)センター名誉センター長の加我君孝医師は「特に子どものANは、言葉の発達のためにも早期に発見して治療を行う必要があります」と話す。

言葉の発達が遅く、聞こえに心配があれば、早めに聴覚専門の医療機関へ

▽検査によっては正常に

ANを発症すると、中、高音域は音として比較的よく聞こえるのに、言葉の聞き取りが極端に悪くなる。聞こえの程度を調べる純音聴力検査と、正確に聞こえているかを見る語音聴力検査で、内耳に障害がある難聴(感音難聴)とは異なる特徴を示す。

また、音を受け取る内耳に障害がないかを調べる歪(ひずみ)成分耳音響放射検査(DPOAE)と、内耳から脳への聴神経の伝達経路に異常がないかを調べる聴性脳幹反応検査(ABR)を行うと、通常の感音難聴とは違う結果が出る。

加我医師は「通常の感音難聴はDPOAEもABRも無反応ですが、ANはDPOAEが正常、ABRが無反応となります。内耳では聞こえているのに、脳で聞き取れない状態です」と説明する。

▽3歳までに人工内耳を

問題は、ANが疑われる新生児が、先天性難聴の約5%前後存在することだ。新生児の聞こえを調べる新生児聴覚スクリーニング検査が推奨されているが、検査自体を行っていない施設もあり、行っていてもDPOAEのみだとANが見逃されてしまう。加我医師は「ANによって言葉の遅れが目立つ子どもは、知的障害や発達障害と診断されてしまうことも少なくありません」と指摘する。

新生児ANの場合、発達とともに主に〔1〕ABRが正常化して聴覚と言語の障害がなくなる〔2〕DPOAEも無反応となり重度の難聴になる〔3〕DPOAEもABRも変化なし―のいずれかになるという。変化は1~3歳ごろまでに生じるため、いかに早い段階で発見して治療を行うかで、言葉の成長が大きく左右される。

治療は、多くの場合が人工内耳手術の適応になるが、一部に補聴器が有効なタイプもある。子どもに人工内耳を入れる場合は、成長の過程を考えると、遅くても3歳くらいまでが望ましい。

加我医師は「言葉の発達が遅く、少しでも聞こえが心配だと感じたら、周囲の意見に惑わされず聴覚専門の医療機関を受診してください」と呼び掛けている。精密聴力検査が可能な医療機関は、日本耳鼻咽喉科学会のホームページで確認できる。(メディカルトリビューン=時事)

-------------------------

就学相談で子どもの観察をしていた時、知的障害か難聴か迷った事があります。加我君孝医師が言うように、前から名前を呼べば一見聞こえているように見え、しかし、顕著な言葉の遅れがあるので知的な遅れかと思うケースです。また、言葉は知的発達だけでなく対人関係にも大きな影響を与えますので、難聴が放置されていると、対人関係も悪そうに見えてASDかもと思う事もありました。その中に、僅かですが難聴の子どもがいたのです。保護者ですら難聴とは微塵も思っていないケースもありました。

新生児の聴力スクリーニング検査には成分耳音響放射検査(DPOAE)も、内耳から脳への聴神経の伝達経路に異常がないかを調べる聴性脳幹反応検査(ABR)も検査機器がコンパクトになっていて簡易に実施できます。しかし、幼児検診では、難聴は早い段階でスクリーニングされているという思い込みもあり、オーディトリー・ニューロパシー(AN)を見落としやすい原因になります。

この障害は1996年に初めて報告された聴覚障害ですから一般には良く知られていないかもしれません。そして、難聴そのものは0.4%の確率でほぼ乳児期にスクリーニングされているので、言語聴覚士など聴覚のスペシャリストがいないと、ANが見落とされる可能性はまだまだ高いかもしれません。ただ、記事のケースは、親が難聴かも知れないと幼児期に訴えているのに検査もせずに医師が診断していたとなれば、普通ではあり得ない対応だと思います。

お客様相談センター

朝、事業所のPCスイッチを入れるとLAN回線が不通。電話も不通。ONU(光回線終端装置)のエラーかと再起動させても回復しないので、もしや断線?と光ケーブルをたどると、コネクターの根元で断線していました。光ケーブルの終端処理をした接続は専用器具が必要で素人に修理はできません。ONUより外側は通信業者しか修理できないと法律にあるそうで、なんか既得権限をうっすら感じますが、その関係で工具すら販売していないので仕方がありません。

しかたがないので、お客様相談室へ電話。案の定、待たされること1時間。「ただいま大変ご相談が込み合っており・・・。」「込み合ってないお客様相談室ってあるんかーい」と自動アナウンスに突っ込み入れながら待ちました。修理は明日とのこと。すてっぷは通信手段が絶たれても子どもがyoutubeにつながらないと不満を言うくらいで、個人携帯でなんとかなります。でも、最近はネットをフルに使っている大型事業所もあります。例えば毎日の日誌はすべてメール転送、希望日申し込みもネットサービス、お迎え時間も配車も職員動静シフトもネット連絡で運営しているのです。そんなところは臨時対応が超大変です。お客様相談室につながるまで電話をかけ続け、うまくつながっても修理は後日です。事務方の悲鳴が聞こえてきそうです。

善意に判断すれば、どこも人手不足なのですぐには電話に出られない、すぐには対応できないとも考えられます。でも、ネット販売なんかの電話って大抵すぐにつながります。時は金なり。それだけ人員を割いている証拠です。儲けにならないトラブルやクレーム部門は人手を減らすということでしょう。ただ、通信業者は法改正で雨後の筍のように参入してきています。これまでの電気通信法の既得権限の上にあぐらをかいていた事業者も競争に取り込まれます。顧客のアフターサービスに不満を持たせるとすぐに客は奪われます。そう思いながら、新たな通信業者の検索をしようとしたら、あーネットが切れているのでした。トホホ。

学習から就労を一貫支援

発達障害児ら向け 学習から就労を一貫支援 福井・坂井の企業

福井新聞 2020年6月19日(金)

発達障害などで困っている子どもの学習と就労を一貫して支援する県内初形態の事業「WALLESS(ウォレス)」を、福井県坂井市の企業が立ち上げた。学び方や人との接し方を個別指導する放課後等デイサービスを福井市内に開設。障害者雇用の企業コンサルティングを併せて手掛け、利用者とのマッチングを図る。「誰もが個性を生かして働ける社会をつくっていきたい」としている。

事業名は「WALL(壁)」と「LESS(減らす)」に由来する。運営会社を設立したのは、これまで人材育成事業を展開してきた山内喜代美代表取締役(福井市)。「障害があったり、困っていたりする子どもにとっての、社会の目に見えない壁を少しでもなくしたい」と思いを込める。

放課後等デイサービス「ウォレスアカデミー」を4月、福井市大手3丁目のビル内に開設した。預かり目的がメインで集団行動を学ぶ一般的な施設と異なり、中高生を含む6~18歳の子どもに個室でマンツーマン指導をするのが特徴。塾のようにして、週1、2回の頻度で50分ずつの利用予約を受け付ける。

学習障害(LD)や自閉症スペクトラム障害(ASD)などの子どもたちが対象。保育士や教員の資格を持つ講師が、読み書きや計算、社会でのマナーなどを教える。新型コロナウイルスの影響が落ち着いて利用は増え、現在は小中高生26人が通っている。

「ウォレスワーク」と銘打った企業向けの取り組みでは、県内の特別支援学校で就労支援の経験を積んだ専門スタッフが、職場での障害のある人への接し方や特性の生かし方を助言。アカデミー利用者の適性に照らした雇用のマッチングを目指す。来年には就労トレーニング「ウォレスジョブトレ」も始める予定。

アカデミーに通う注意欠陥多動性障害(ADHD)の小学3年男児の母親は「文字に苦手意識がある息子にあった教え方をしてくれている」と目を細める。管理者で社会福祉士の永田弘幸さんは「障害や症状だけで区分せず、オーダーメードの対応をしていきたい」と意気込んでいる。

山内代表取締役は「子どもが対人関係などで困っていても、学習に問題がなければ対処されないままで、社会に出てからつらい思いをして、ひきこもりになるケースがある。早い段階から子どもたちに向き合って、将来のためのサポートをすることが必要」と話している。

-------------------------------------

NPOホップすてーしょんも同じようなコンセプトで新事業所を計画中です。小学校高学年から中学生までの発達障害を起因とする学びの課題に取り組むことは極めて重要な課題だと感じています。もちろん、その学びの課題の背景には学習上の困難だけでなく、対人関係の困難や行動上の困難があることも少なくありません。また、進路という視点から考えると、就労にソフトランディングすることが困難なケースが多いです。学校を卒業してから、成人してから、取り組むのではなく、早い時期から自分の特性を知り、支援を受けることで自分らしさを発揮できるのだと考えられるように取り組むことが重要だと考えています。

不登校になった「きょうだい児」

不登校になった「きょうだい児」 兄に響いた先生の言葉 佐藤仙務

2021年7月8日 【朝日新聞】

私が養護学校の小学1年生だったとき、普通学校に通っていた二つ年上の兄が不登校になった。小学3年生の夏ごろから1人で学校に行けなくなった兄は、よく母と一緒に私が通う名古屋の養護学校についてくるようになった。

当時小学1年生だった私は、そんな生活を少し不思議に思うくらいだったが、おそらく母は「このまま一生、学校に行かなくなるのではないか」と心から心配していたはずだ。

学校に行かなくなった兄障害児の僕と迎えた小4の春

母としては、何とかして学校に行ってもらいたい思いがあり、兄と交渉した結果、一緒に学校に行くことで話がついたようだった。日中は母に教室の後ろにいてもらい、教室で一緒に過ごす。そんな日々が始まった。

それから母はますます忙しくなった。朝は父を会社へと見送り、そして5年生の長男を小学校へ見送った後、私と不登校の兄を車に乗せ、私の通う養護学校に向かう。私を送り届けたら、今度は兄と小学校に行って、一緒に教室で過ごす。もちろん放課後になると、母は兄を連れて養護学校まで迎えに来てくれる。兄は日によって、母が付き添っても学校に行けない日もあった。

小4の春、先生と出会う

そんな生活を続けて、兄が小学4年生になった春のこと。転機が訪れた。4年生になった兄のクラスの担任が新しい先生へと代わった。当時50代ぐらいの女性の先生だったのだが、兄が不登校になっているといううわさを耳にし、以前から気になっていたという。その先生は自身のお子さんが不登校だった経験もあったそうで、きっと不登校だった私の兄のことを放っておけなかったのだと思う。

先生は本当に優しくて明るい人だった。4年生になっても母と登校する兄に対して「1人で学校に来なさい」ということを言わなかった。むしろ学校は無理に行くべき場所ではないという持論を持っていた。それに先生は教室の後ろで兄を見守る母を決して邪険にすることなく、「私では分からない目線で、お母さんが気付いたことを何でも教えて」と言っていた。

兄は先生のことをとても信頼しており、「学校が終わったら家に遊びに来て」とよく言っていた。先生は多い時には週何回も家に立ち寄ってくれた。

先生の言葉が兄に届いた

だが、そんな怒濤のように思えた生活にも終わりが訪れる。それはある日、先生が学校でふと兄にこう言ったことがきっかけだ。

「もし途中で帰りたくなったら、先生がすぐに家まで送ってあげる。」

きっと、他の先生が同じことを言っても兄は首を縦に振ることはなかったと思う。でも、先生がそう言うならと、学校に1人で行くチャレンジを始めた。

これは後日談だが、先生は当初から兄の不登校を深刻に捉えていなかったらしい。ただ、先生は年の近い弟が障害児である兄にとって、母親を私に取られている感覚がしているはず、と心配していたようだ。だから先生は、兄が母と一緒に学校に行くことも決して否定せず、教師としても全力で愛情を注いでくれた。

今度は僕が、兄の学校へ

それからというもの、兄は不登校ではなくなり、学校もほとんど休むことはなかった。そして私も兄がきっかけで、その先生と仲良くなることができた。先生は小学4年生の兄の担任を終えた後、今度は一つ下がって3年生の担任になった。その頃私も3年生になっていたので、先生の計らいで兄の通う学校に行く機会が増えた。

先生のクラスで健常児のみんなと交流を深めた。当時私は、養護学校で過ごす日々を日記で記していたのが、それを見せると興味津々で見てくれたことがうれしかった。

私はずっと養護学校ではなく、一般の小学校に行きたいと思っていた。でも実際に行ってみると、思っていた以上に大変な部分もあった。少人数の養護学校と違い、大人数の子どもたちの中で過ごす上で、自分の居場所や役割というものをどこで見いだせばよいのか分からなかった。その時、何となくだが、兄の学校に行きたくないという気持ちも理解できた気がした。

あらためて気づいた「養護学校もいいところ」

それからも兄はときどき、私の通う養護学校に遊びに来た。そして、恒例のように学校に来るたびに目をキョロキョロさせ、ボールプールを見つけては、間髪入れずに勢いよく飛び込むのだ。手足をバタバタと動かし、ケラケラと笑いながらも、いつかと同じように私にこう言うのだ。

「学校にボールプールがあるなんていいなー」

私はやっぱり幼稚な兄だなと思いながらも、少しニヤッとしてこう返した。

「養護学校も、なかなか良いところでしょ」

あれから20年以上の月日が経つが、先生は今でも不登校の子どものための支援をしているという。そして兄も今では、家庭を持ち、この春からランドセルを背負うことになった女の子の父親をしている。(佐藤仙務)

佐藤仙務

佐藤仙務(さとう・ひさむ)

1991年愛知県生まれ。ウェブ制作会社「仙拓」社長。生まれつき難病の脊髄性筋萎縮症で体の自由が利かない。特別支援学校高等部を卒業した後、19歳で仙拓を設立。講演や執筆などにも注力。著書に「寝たきりだけど社長やってます―十九歳で社長になった重度障がい者の物語―」(彩図社)など。ユーチューブチャンネル「ひさむちゃん寝る」では動画配信も手がける。

----------------------------

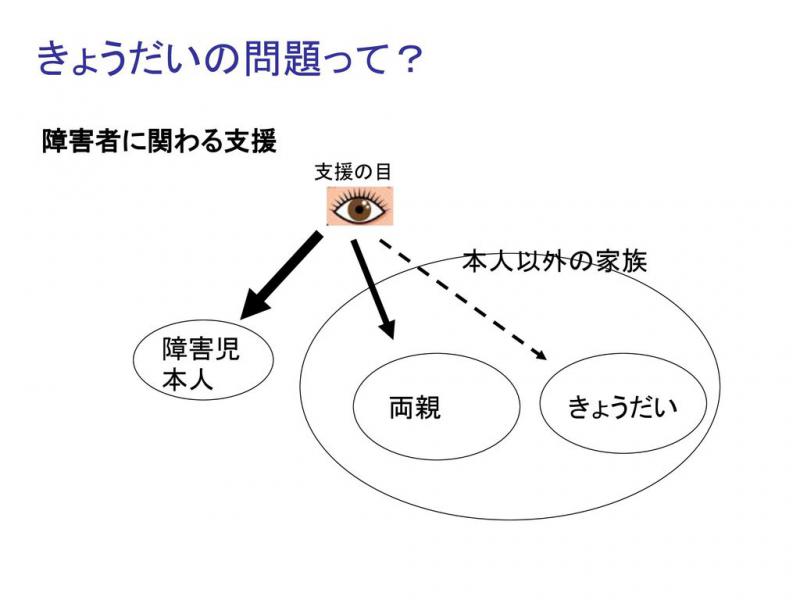

障害児の「きょうだい」(ひらがな表記は姉妹や兄妹、姉弟も表現するから)支援の必要性は、問題が起きない限り見過ごされがちです。保護者は障害のあるきょうだいの事で手いっぱいの場合もありますし、共働きだとどちらの親にも余裕がありません。それを小さな時期から感じ取って甘えたくても我慢する日常が続くとしんどくなるきょうだいもいます。それを見ている障害のある当事者からの視点が今回の記事です。

当事者のみんながこの様に感じているわけではないのでしょうが、低学年なのに、兄や担任の分析が的確だと思いました。そして、一言一句漏らさず兄と担任のやり取りを知っているところは、家族がオープンな関係を大事にしているのだろうと感じました。障害のある当事者も含めた家族もまた、健常者の兄を支えているのだろうと思います。

一般的に言うきょうだい児問題は幼少期の問題ですが、障害のあるきょうだい児の問題は成人になっても続きます。親が当事者を支えられなくなった後の問題や、結婚問題なども深刻にとらえている人は少なくありません。これらを家族だけで支え合うのは困難です。公的な相談支援や同じ境遇のきょうだい同士のピアカウンセリングなどをすすめていく必要があると言われています。

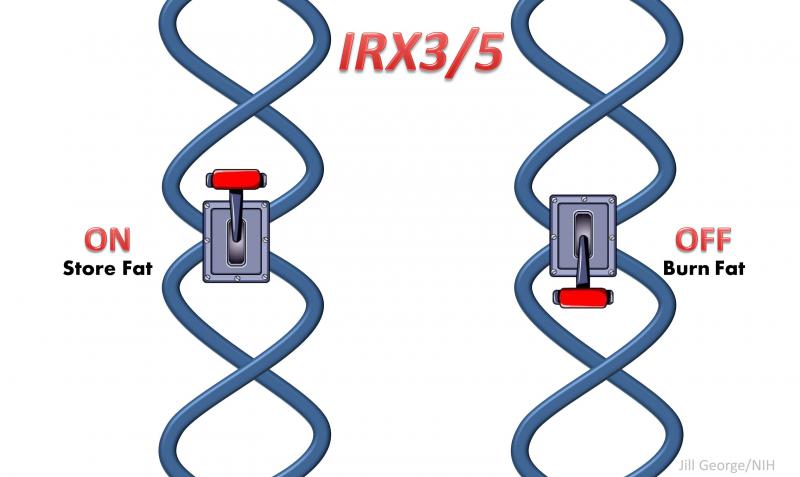

DNAスイッチが運命を変える

NHKスペシャルでDNAスイッチをON、OFF することでその人の体質や能力を変化させることが可能となってきていることが放送されていました。生活習慣病の代表「糖尿病」や「がん」の発症に関わるDNAスイッチの情報なども解明されつつあります。また、今後はDNAスイッチを自在にコントロールすることが実現するかもしれないと言われています。

番組では、340日間宇宙ステーションにいた人のDNAスイッチを調べると、宇宙での極限状態に耐えられるように様々なDNAスイッチが変化していたとのことを取り上げていました。人間は環境によって自動的にDNAレベルで環境に適応する体に変化するというのです。また、病気の耐性に対しては、現在いくつかのガンについて薬でDNAスイッチを”耐性有り”に切り替えることが可能になりつつあり、臨床試験を行っています。

音楽能力では、いろいろな音楽を聞き続けるとDNAスイッチが入り、音色など聞き分けられる能力が向上することが解明されつつあるそうです。ということは自分の能力を向上させるには向上させたい能力に関係することを継続的に続けると向上する可能性を示唆しているのです。ちなみに人間のDNAスイッチは2%程度しか使われていないのですから、人間はまだまだ使っていない能力があるということです。

今まで精子のDNAスイッチはリセットされた状態だと考えられていたのですが、最新の研究では親のDNAスイッチの状態を引き継ぐことがわかりました。マウスを使った研究で、肥満に関するDNAスイッチを調べた結果、肥満だったマウスの子どもと孫は少量のエサでも肥満になったそうです。つまり肥満に関するDNAスイッチが子ども、孫と引き継がれ、太りやすい体質になっていることわかったそうです。そこで、太った人がトレーニングして一時的に痩せたときに肥満に関するDNAスイッチをOFFにし、子供へ肥満に関するDNAスイッチを遺伝させない取り組みも始まっています。ただ、卵子の場合は、妊娠中にダイエット等するとDNAスイッチに悪影響があるそうです。

これまで、遺伝には逆らえない、子々孫々と祖先からの遺伝は運命として引き受けるしかないという考えがありましたが、これは人間の努力や環境の影響を含めて子孫が引き受けると、訂正する必要があります。そして、人は努力する環境にあって、適切な行動をすれば自らの才能のスイッチや病気から身を守るDNAスイッチが入るという科学的根拠があることを私たちは知る必要があります。

6歳までの適切な療育の効果

発達障害の子どもの可能性を奪う…日本の「療育施設」の現状

大坪 信之2020.7.4【幻冬舎ゴールドオンライン】

※当記事は、2018年12月4日刊行の書籍『「発達障害」という個性 AI時代に輝く――突出した才能をもつ子どもたち』から抜粋したものです。

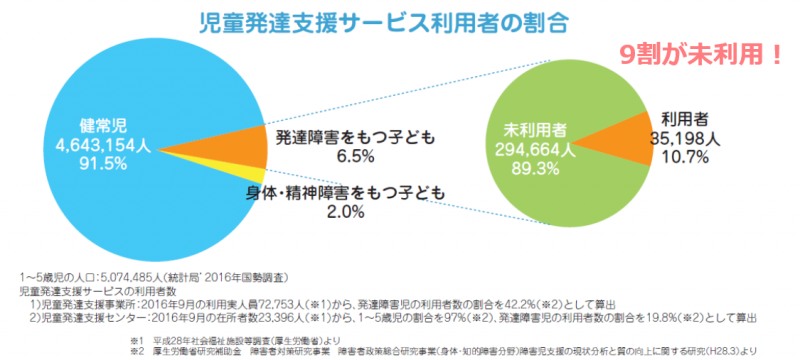

発達障害の子どもの約4割は、療育を受けられていない

発達障害と上手につき合っていくためには、「療育」を受けるという方法があります。療育とは、治療と教育の両方を併せ持つもので、社会に出ても困らないようにするためのトレーニングです。ところが、発達障害と診断される子どもが増えるにしたがって、療育を受けられる場が足りなくなっています。

文部科学省の調査によると、発達障害とされる子どもが推計で約60万人いるとされていますが、そのうち4割弱は特別な支援を受けていません。本来、発達障害の子どもは、療育を受けることで、社会に出て活躍できる足がかりをつくることができます。にもかかわらず、多くの子どもたちが療育を受けられずにいるというのは、本人にとっても社会にとっても大きな痛手です。

それぞれの自治体には、障害のある子どもに対して、それぞれに合った治療・教育を行う場として療育センターが設けられています。療育センターには、通所支援の場として、6歳までの未就学児に発達支援を行う児童発達支援事業所・児童発達支援センター、医療型児童発達支援を行う医療型児童発達支援センター、6~18歳(場合によって20歳)が通う放課後等デイサービス、保育所等訪問支援があります。

療育センターで療育を受けようと思ったら、まずは市区町村の窓口に相談に行く必要があります。窓口には相談員がいて、必要に応じて療育センターに申し込みをすることになります。ところが、6歳以下の子どもが実際に療育センターで療育を受けるためには、3年待ちが当たり前というのが現状です。発達障害の子どもの数は増えているのに、療育センターの定員はほとんど変化がありません。療育を受けたい子ども数が増えているのに、受け皿は増えていないのです。

「6歳までの適切な療育」が子どもの生きづらさを軽減

子どもの脳は、6歳までに急激に発達していきます。6歳までに適切な療育を受けることができれば、発達障害の子どもの生きづらさは、かなりの部分が解消します。しかし、現状では、たとえば3歳児健診で発達障害だといわれたとして、すぐに療育センターに申し込んでも3年待ちが当たり前です。つまり、6歳までに療育を受けることができないのです。

ハーバード大学をはじめとして様々な研究で、6歳までに効果的な療育を受けられれば、IQを上げることができるとしています。これを受けて、日本の療育の現場でも、就学までの教育の場にしようということでつくられたのが、「児童発達支援事業所」でした。

それまで療育の場となっていたのは、「児童デイサービス」と呼ばれるものでした。児童デイサービスは、就学・未就学を問わず、通所の療育施設として設けられていました。それが、2012年に「障害者自立支援事業法」と「児童福祉法」が改正され、未就学児を対象とした教育の場である「児童発達支援事業所」と、就学児を対象とした預かりの場である「放課後等デイサービス」に分けられたのです。

とはいえ、もともとは就学・未就学問わず預かり保育の場であった「児童デイサービス」が、午前中は「児童発達支援事業所」、午後からは「放課後等デイサービス」となっただけというケースが多くあります。教育のノウハウを持っていないために、相変わらず預かるだけの場となっていることもあります。

放課後等デイサービスについては、2012年の法改正によって、株式会社も参入できるようになりました。国の目標としては中学校区に1施設で、全国で9700施設ですが、すでに10000施設を超えています。これほど増えたのは、放課後等デイサービスに関しては、場所を確保して、人手があればつくれるからです。

一方、「児童発達支援事業所」がなかなか増えないのは、専門性が必要だからです。幼児教育に専門性がある事業体となると、幼児教室の運営会社くらいでしょう。参入できる事業体の数が少ないのがボトルネックとなっています。就学までに適切な療育を受ければ、IQが上がるのですから、本当は未就学児を対象とする児童発達支援事業所の方が必要なはずなのに、こういった理由からなかなか増えていないのです。

軽度の発達障害であれば、療育の開始が遅れることも…

また、発達障害の判定ができる小児科の医師が少ないことも問題です。診断を担当する医師が発達障害に詳しくない場合、「もう少し様子を見ましょう」などといわれて、診断が先送りになれば、余計に療育の開始が遅れます。療育センターでは重度の子どもが優先されますので、軽度と見なされた子どもは、より不利になります。一般に「グレーゾーン」といわれるような子どもに至っては、療育センターに通う機会すら得られないのが現状なのです。

療育を受けられる施設は、各自治体の療育センターだけではありません。ほかの選択肢はどうなのでしょう。その一つに、病院で療育を受けるという選択肢があります。しかし、療育を行っている病院で初診の予約をとろうとしても、10か月から1年待ちは当たり前という状況です。当然、療育の開始までにはそれ以上の時間がかかることになります。

では、民間の療育機関はどうでしょう。民間の施設については、預かることがメインの「預かり型」が多く、療育を受けられる「教育型」の施設が少ないのが課題です。比率としては、預かることがメインの事業所が9割近いというのが現状です。もちろん、「預かり型」のニーズがあるのも事実です。発達障害の子どもを育てているお母さんの苦労は計り知れません。子育ては、ただでさえ大変ですが、たとえば多動傾向のある子どもを一日中追いかけているお母さんは、心身ともに疲れ切っていることも多くあります。そういうお母さんに、ひとときでも休んでもらうためには、預かり型が果たす役割は大きいといえるでしょう。

しかし、子どもの将来を長い目で見たとき、社会の中で能力を発揮していくためには、幼児期に適切な療育を受けることが大切です。教育型の施設が足りず、しかるべき時期に適切な療育が受けられないというのは、その子の将来にわたる大きな損失なのです。

療育が受けられる施設の数が足りないのと同時に問題なのが、療育の質です。自治体の療育センターの現場では、先生が自作の教材を使って、それぞれのやり方で療育を行っています。そのため、療育のノウハウが蓄積されにくいという現状があります。・・・・(後略)

-------------------------------

NPOホップすてーしょんも、この著書と同じような危機感を就学前の発達障害療育に対して持っています。公立の療育センターでも施設によって療育者によって療育方法が異なるし、民間の児童発達支援事業でも経営方針によって様々な療育が行われていますが、セオリー通りの療育からエビデンスがはっきりしないものまで様々です。就学前の児童発達支援も昨日掲載した高学年以降の発達障害支援と併せて新しい事業所の内容として計画中です。発表はもうしばらくお待ちください。