みんなちがってみんないい

てんかん(その3)

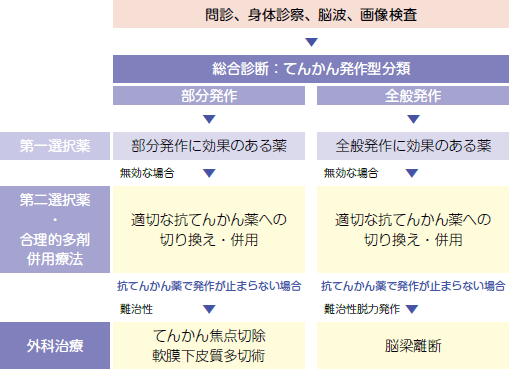

てんかんは、主に抗てんかん薬により治療します。抗てんかん薬はてんかん発作を起こさないように、大脳の過剰な電気的興奮を抑える働きをもっており、発作を起こす可能性のある間は、続けて飲む必要があります。現在、日本には多くの種類の抗てんかん薬がありますが、抗てんかん薬はどのような発作に効果があるかわかっていますので、医師は発作のタイプを考慮し、また年齢や性別、体重、合併症や服用中の薬との飲み合わせ、過去の副作用の経験なども考えてその人に合った抗てんかん薬を選びます。

どんな薬にも共通しますが、すべての人に効く薬はありません。てんかん発作のタイプによって使用する抗てんかん薬の種類や量が異なります。また、同じてんかんでも、年齢や性別、体重、合併症や現在服用中の薬との飲み合わせ、過去の副作用の経験などによって使われるくすりが異なり、主治医はその人にあった抗てんかん薬を選んでいきます。ですから、同じてんかん発作でもAさんに効いた薬がBさんに効くとは限りません。Bさんのくすりがないからと言ってAさんのくすりをもらって飲むことはできません。

抗てんかん薬以外にも薬を何種類か飲んでいるときは、それぞれの薬がお互いに影響しあって、薬の吸収や代謝に影響があらわれることがあります。薬物相互作用のため、薬の効果が弱くなったり、強くなりすぎたりすることがありますので、抗てんかん薬以外に何か薬を飲んでいる人は主治医や薬剤師に相談してください。また、一部の健康食品(セイヨウオトギリソウ)も抗てんかん薬の作用に影響することがありますので、そのような時には、主治医や薬剤師の先生に相談することが重要です。

てんかん発作は、大脳の神経細胞の過剰な電気的興奮と、その興奮が広がることによって起こりますが、抗てんかん薬はこの「興奮系」を抑えるタイプと、興奮の広がりを抑える「抑制系」の働きを強めるタイプがあります。神経細胞は、ナトリウムイオンやカルシウムイオンが細胞の膜を通過して細胞内に入ることで興奮します。これらのイオンの動きを抑えることにより、過剰な興奮が起こらないようにします。また、脳の中にはGABA(ギャバ)という興奮を抑える働きをもつ物質がありますが、抑制系を強める抗てんかん薬はGABAの働きを強め、てんかんの症状を抑えます。なお、新しい抗てんかん薬には、これまでとは違った働きをする薬もあります。一般的に、抗てんかん薬により発作が消失する割合は、最初に飲んだ抗てんかん薬により50~60%、2番目以降の抗てんかん薬で10~20%で、残りの20~30%は抗てんかん薬が効きにくい難治性のてんかんといわれています。難治性てんかんには、抗てんかん薬を2種類以上併用したり、場合によっては外科手術などが行われます。

学校連絡電子化

学校連絡電子化 教員の負担減につなげたい

2020/11/02 05:00【読売新聞】

学校現場の業務を効率化し、教員の負担軽減につなげたい。

文部科学省が、全国の教育委員会などに、学校と保護者の連絡をなるべくデジタル化するよう求める通知を出した。

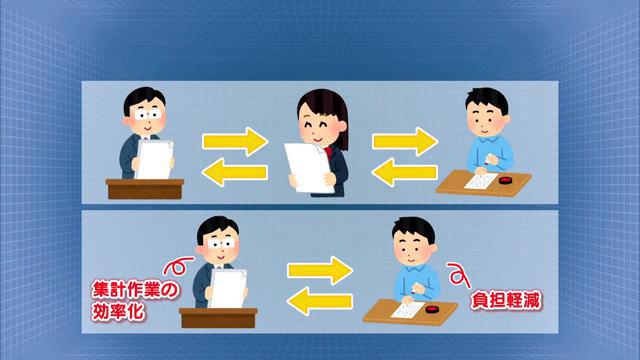

多くの小中学校は、行事の参加申し込みや進路調査などについて押印を伴う書類を作り、児童・生徒を介して保護者とやりとりしている。印刷から配布、回収、集計まで手間がかかる上、児童が紛失することも少なくない。

子供の欠席を連絡する際、保護者による電話や、連絡帳を友だちに預けて提出させることを求めている学校もある。慣例的な押印や朝の慌ただしい時間の連絡は、保護者にとっても負担となる。

デジタル化が円滑に進めば、教員の事務作業が減り、その分、教科の研究や授業の準備、生徒指導に充てる時間を増やせるのではないか。保護者にとってもメリットは大きいだろう。文科省が目指す方向性は妥当だ。

通知では、デジタル化の活用例が具体的に示されている。

たとえば、保護者へのメール配信システムがある場合は、教員が連絡事項をメールに添付し、保護者に確実に届けられる。

配信システムがなくても、回答の入力画面につながるインターネット上のアドレスやQRコードを配布物に印刷しておけば、保護者がオンライン上で回答できる。教員が回収や集計の手間を減らすことが期待される。

こうした取り組みは、私立学校が先行してきたが、公立学校でも広がり始めている。埼玉県戸田市では、QRコードで欠席を連絡するシステムが導入されている。

学校や地域の実情に合わせて、準備を進め、できることから始めるのが望ましい。各自治体がシステム構築の予算を確保し、教員や保護者が使いやすい仕組みにしていくことが課題となる。

保護者には、デジタル化の意義や手順を丁寧に説明すべきだ。オンラインでの連絡を敬遠する人や通信環境が未整備の家庭への配慮も不可欠だろう。

デジタル化によって、教員と保護者の意思疎通が希薄になってしまっては本末転倒である。

セキュリティーにも万全を期さねばならない。IDやパスワードによる保護者の本人確認を徹底し、子供や他人がなりすまして使うことがないようにしたい。

通知表など、機微な情報を含む書類をデジタル化の対象にするかどうかは慎重な検討が必要だ。

-------------------------------

昔は保護者とメールやLINEのやり取りをするだけで管理ができないと目くじらをたてる管理職もいました。連絡程度で電話をかけると相手の時間を拘束するし、連絡帳では時間がかかりすぎるし必ず読んでくれるとも限らないし、そういう意味でメールは便利なツールです。ただ、教員の個人アドレスでやり取りすると、クレーマー問題やセキュリティー問題でややこしくなるケースがたまにあるので、学校はこの問題を避けて通ってきた経過があります。

スマホでアクセスできる保護者用のマイWEBサイトを学校側で作って個別対応ができるようになれば双方とても便利になると思います。そうはいいつつも、保護者も職員も簡単に操作できる安全なシステムを導入しようとなるとお金がかかるのも事実です。PTA(一斉)メールを導入するだけで、毎年数万円かかるそうです。PTAのお金から捻出できるので実現していますが学校予算となるとどこから捻出するのかという声が聞こえてきそうです。

実際、放デイで30名ほどの利用者に申込予約から連絡帳管理まで一括して処理するシステムはすでに何社かで開発され売り出されています。年間100万を超える出費も痛いですが、それをうまく使いこなすスタッフも必要です。理屈はわかるのですが実現にはいくつかの壁があります。

大谷翔平、米大リーグMVPに イチロー以来、日本選手2人目

大谷翔平、米大リーグMVPに イチロー以来、日本選手2人目

2021年11月19日【毎日新聞】

米大リーグ最高の栄誉である今季の最優秀選手(MVP)が18日(日本時間19日)発表され、ア・リーグでは投打の「二刀流」で活躍したエンゼルスの大谷翔平(27)が初めて選ばれた。満票で選出された。日本選手としては2001年のイチロー(マリナーズ)以来20年ぶり2人目の快挙で、大谷は「すごくうれしい。支えてくれたみなさんに感謝したい」と喜びを語った。

満票で選出

MVPは新人王、投手のサイ・ヤング賞などと同様、全米野球記者協会所属の記者の投票で決まる。各球団の本拠地から2人ずつがプレーオフ前までに投票。15球団あるア・リーグは30人が投票した。大谷は、ともに最終候補に入った48本塁打で本塁打王のゲレロ、45本塁打のセミエン(いずれもブルージェイズ)の両強打者を抑えての受賞となった。

大谷は今季、投手として9勝2敗、防御率3・18、156奪三振、打者では打率2割5分7厘、46本塁打、100打点、26盗塁の好成績を残した。本塁打はリーグ3位、盗塁は同5位。選手間投票による両リーグの年間最優秀選手にも選ばれたほか、打撃のベストナインに相当するア・リーグのシルバースラッガー賞(指名打者部門)やコミッショナー特別表彰も受けている。

大谷は岩手県出身。岩手・花巻東高から13年にドラフト1位でプロ野球・日本ハムに入団。14年にプロ野球史上初の「2桁勝利、2桁本塁打」を達成し、16年には10勝、22本塁打で初めて投手、指名打者の両部門でベストナインを受賞した。18年にエンゼルス入りし、同年に4勝、22本塁打で新人王。193センチ、95キロ。右投げ左打ち。【ロサンゼルス福永方人】

----------------------------------

イチローや松井秀もなし得なかった、大谷の快挙とは…MVPの今季「受賞」一挙紹介

11/19(金) 【読売新聞】

米大リーグ、エンゼルスの大谷翔平(27)が18日(日本時間19日)、アメリカン・リーグの最優秀選手(MVP)に選ばれた。日本人では2001年のイチロー(マリナーズ)以来2人目の快挙だ。異例の投打「二刀流」で大リーグを席巻したことが高く評価された。本塁打王を2本差で逃すなど、主要タイトル獲得はならなかったが、シーズンオフは一転、受賞ラッシュに。今季の大谷の様々な「受賞歴」を紹介する。(読売新聞オンライン)

この日のMVPは、全米野球記者協会の代表者30人の投票で決まるもので、単に「MVP」と言えばこの賞のことを言う。大谷はこの日までに、これ以外にもMVP級の賞を数多く受賞していた。

10月26日には、コミッショナー特別表彰を受けた。これは毎年、誰かが表彰されるものではなく、それにふさわしい選手がいなければ選出されない。実際、創設24年目で大谷は16例目だった。日本人は05年のイチロー(マリナーズ)に次ぐ2人目。ロブ・マンフレッド・コミッショナーは「大谷が成し遂げた歴史的な業績をたたえる必要があると感じた」と述べた。

また、選手間投票と、米国の二つの野球専門誌で、両リーグを通じた「年間最優秀選手」に選ばれた。選手間投票では、ア・リーグの最優秀野手の栄誉も受けた。ポジション別の最強打者を選ぶ「シルバースラッガー賞」もア・リーグ指名打者部門で受賞。チームのMVPと最優秀投手にも選ばれた。

月間MVP(ア・リーグ野手部門)は6、7月に連続で選ばれた。日本人が月間MVPを2度受賞するのは、野茂英雄、伊良部秀輝に次ぐ3人目だが、連続受賞も、野手で2度以上選出されるのも初めてだった。イチローや松井秀喜でも2度の受賞はなかったということだ。

さらに、6~7月にはリーグ週間MVPにも2度選ばれた。オールスターには、指名打者(DH)部門で、ダントツの支持を集めファン投票で選出。選手間投票で投手としても選ばれる前代未聞の快挙となった。

歴史的な活躍は、野球界以外からも、高く評価された。

米タイム誌は9月、大谷を「世界で最も影響力がある100人」の1人に選出した。投手をしながらのシーズン40本塁打、20盗塁以上の活躍を「ベーブ・ルースでさえなしえなかった」とし、ファンやメディアに対する紳士的な対応も評価した。

また、スポーツや音楽の分野で活躍する人を支援する「服部真二文化・スポーツ財団」は、世界に挑戦する若者を表彰する「服部真二賞」に大谷らを選出。財団理事長を務めるセイコーホールディングスの服部真二会長は「誰からも愛される野球人としての素晴らしさを感じる」とたたえた。

---------------------

前回、オールスターでの二刀流実現でも大谷選手を掲載しました(大谷、球宴での二刀流が決定: 07/06)。前回も書きましたが、大谷選手の魅力は、球界の誰もが支持しない二刀流を貫いて渡米したことです。もしも、これが日本の球団のままだったらどうだろうとも思います。何でもやってみよう。やってみなけりゃ分からない。という大谷選手の振舞から、ファンはアメリカンドリームを感じたに違いありません。

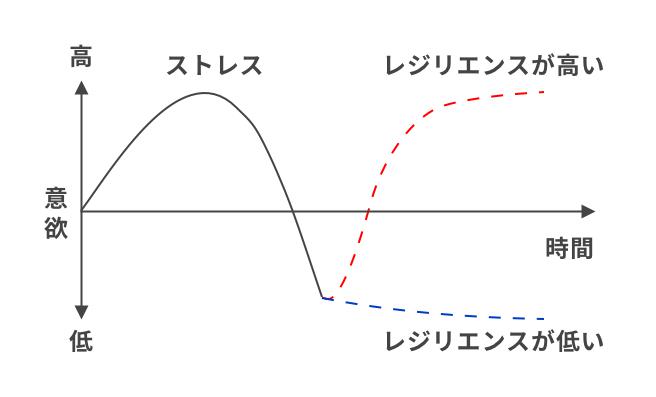

大谷選手を見ていて思うのは、二刀流を貫くという硬い意志を感じるよりも、怪我をして手術をしてもオールスター後にホームラン競争から離脱してしまっても、何とかなるさという柔らかに立ち直る復元する弾力性を強く感じます。肩ひじを張らずにとはまさに大谷選手の事を言っているようです。

心理学の世界ではこれを「レジリエンス」と呼び、例えば、戦火のような最悪な環境に育っても力強く育つ子どもの一群があり、この研究から今日の精神医学や教育に活かせるものはないかという事が注目されています。逞しいと柔らかいは別の質を表す言葉ですが実は復元力と言う点ではどちらも必要な要素なのだと思います。柔らかなアメリカンドリーマーがどこまで行くのか楽しみです。

てんかん(その4)

抗てんかん薬の多くは、脳全体の働きを抑える作用があり、飲む量が増えると眠気やふらつきなどの副作用を起こしやすいことが知られています。また、飲みはじめの早い時期にみられる副作用として発疹などのアレルギー反応、長期間の服用では、肝機能の低下、白血球減少、脱毛などがあります。また、抗てんかん薬によって、体重増加、食欲低下、体重減少、発汗低下、歯肉増殖などの副作用が出ることもあります。

ただし、副作用の起こり方は人によって違うので、同じ薬を同じ量飲んでいても、同じように副作用が起こるとは限りません。一般に薬を初めて飲むときには、副作用を避けるために少ない量から始め、薬の効果や副作用を確認しながら徐々に増やしていきます。また、定期的な血中濃度測定や血液検査などをチェックして副作用を避けるようにします。

血中濃度測定は、飲んだ薬がどの程度血液中に入ったかを調べるものです。人は同じ薬を飲んでも、体重や年齢、性別、薬の飲み方(回数や量など)などで薬が腸から血液に入る量が変わってきます。そして、吸収された後も、薬が体の隅々にいきわたり方、薬の効き方、尿や便などを通じて体外へ出ていく量が人によって違うため、抗てんかん薬の血中濃度は変わってきます。

しばらく発作が止まっていたり、副作用を心配するあまり、本人や家族の判断で薬を飲まなかったり、回数を減らしたりして、てんかんの症状を悪化させてしまうことがあります。患者さんが医師の処方どおりに服薬することを「コンプライアンス(服薬遵守)が良好である」といいます。最近では、単に処方で定められたように薬を服用するコンプライアンスよりも、本人自身が十分納得して治療のために積極的に薬を服用する「アドヒアランス」という言葉が使用され、治療が医師からの一方的なものではなく、本人や家族と協力して行われるという考え方が定着しつつあります。薬は納得したうえで指示されたとおりに飲み、副作用が心配なときは素人判断せずに主治医に相談することが大事です。

小児科学会「休校効果は限定的」

学校再開しても子どもの感染は家庭8割、学校1割小児科学会「休校効果は限定的」

2020年11月1日 05時50分【東京新聞】

新型コロナウイルスに感染した子どもの感染場所は家庭が約8割で、学校や保育園・幼稚園は約1割だったことが、日本小児科学会の調査で分かった。今春の小中学校の休校時期だけでなく、学校が再開していた8月以降も同じ傾向で、休校効果は限定的だったと評価している。(原田遼)

全国の約150病院にアンケートし、1月~10月上旬に感染した472人の状況を報告してもらった。ほとんどは中学生以下だが、高校生以上(20歳未満)も複数含まれる。

感染場所が判明している423人のうち、329人(78%)が家庭だった。幼稚園・保育園は31人(7%)、学校が22人(5%)、ほかは塾や習い事など。

◆大人同様に増えた子どもの感染者数

3月~5月は安倍晋三首相(当時)の要請と緊急事態宣言で全国的な一斉休校になり、保育施設なども休園が続いたが、「第一波」のピークだった4月は大人と同じように感染者が増えた。休校期間を含む1月~10月上旬を通し、感染場所は家庭が約8割だった。

学校が再開した6月以降、大人の感染者が再び増えたのと同様に、子どもの新規感染者も増加。ピークの8月以降だけを見ても、感染場所は家庭内が約8割を占めており、学会は「学校や保育園よりも家庭内で感染する子どもの方が多く、休校の効果には限界がある」とみている。

調査結果に対し、文部科学省は「学校内の感染が抑えられているのは、マスク着用や消毒などを徹底した効果もあるのでは」と指摘した。今春の一斉休校の時期には、マスクや消毒液が不足していた。

調査を担当した聖マリアンナ医科大の勝田友博講師は「小児は新型コロナに感染しにくいという報告がある。一斉休校はデメリットも多く、今後は慎重に判断するべきだ」と指摘した。

◆休校明け、子どもたちは自身の50メートル走のタイムに驚いた

今春の小中学校の休校措置が、新型コロナの感染拡大防止にどの程度効果があったかは不明だ。ただ、3カ月近くに及んだ長期休校が、子どもたちの心身に悪影響を与えたと感じる教員は少なくない。

「こんなに体力が落ちるのか」。休校明けの6月、東京都内の小学校で低学年を受け持つ教諭は驚いた。体育の授業でリレーや鬼ごっこを始めると、子どもたちがすぐに疲れた。50メートル走では、多くが自身のタイムの遅さにびっくりしていたという。

算数や国語の授業などでも、後半になると椅子にもたれかかったり、足を開いたりと、集中力が持続しない子どもが目立った。

◆「休校措置は代償が大きい」教育現場の声

都内の別の小学校教諭も「自粛期間中にゲーム漬けになったせいで、授業中にボーッとする」「親の付き添いがないと学校に来られない」「親子げんかが増えた」などの報告があったと明かす。「休校措置は代償が大きい。今後はやめてほしい」

「最近になって明らかに保健室相談が増えた。2学期が普段より長いからではないか」と話すのは、都内の高校の養護教諭。2学期が8月下旬に始まった一方、文化祭や体育祭は軒並み中止になった。「気分を切り替える行事がなく、授業だけが淡々と進む。冬休みもまだ遠く、生徒が精神的に息切れを起こしているのでは」と心配する。

文科省の健康教育・食育課の担当者は「休校による悪影響は把握している。今後、感染がまん延した際は、学びの保障という観点も踏まえて、休校措置を取るべきか考える」と話した。

-------------------------------------------

メディアが意識的に書かない自由というのは民主主義の土台を蝕んでいきます。米国大統領選挙で起こっている不正も民主党を不利にするものは全てメディアにスルーされ、検閲されているそうです。既存のメディアだけでなく、ツイッターなどSNSですらその傾向が顕著だそうです。

この記事も、武漢風邪による休校が子どもの健康に良くないということを、子どもの体力、精神力、学力低下と遠回しに批判しただけに終わっています。もっとも重要なことは、武漢風邪にかかった子どもの病状が休校を全国的に実施するほどのものであったかどうかということです。医師の学会報告でありながら、病状には一行も触れていないのは不自然極まりないです。

どんなに学力が落ちようが、体力が落ちようが、子どもの生命や健康を著しく脅かすものであれば、厳しい外出制限も仕方のないことです。しかし、今回の武漢風邪は子どもの健康を著しく脅かすものではなかったということに踏み込まなければ、休校による子どもの保健衛生を論じたものにはなりません。その事実を示すことを控えたのは小児科学会なのかメディアなのかはわかりませんが、親や関係者が一番知りたいことは、ほんの1か月前までメディアが毎日毎日煽りにあおった感染報道が、少なくとも子どもには当てはまらないという感染症状の事実です。

のぞみがこども料金無料へ JR東海「家族で一緒に旅を」

のぞみがこども料金無料へ JR東海「家族で一緒に旅を」

2021年11月19日【FNNプライムオンライン】

JR東海は、東海道新幹線「のぞみ」の12歳未満の子ども料金を、期間限定で実質無料にすると発表した。

実質無料となるのは、2021年11月24日から12月19日までの期間限定で、JR東海のエクスプレス会員で、大人と一緒にネット予約した場合のこども料金。

たとえば、東京 - 新大阪間の指定席を大人と予約した場合、子ども料金7,250円が乗車したあとに全額キャッシュバックとなる。

JR東海はコロナの需要回復とともに、のぞみが2022年3月に運行30周年を迎えるため、企画したという。

利用者「すごく助かりますね。子どもが2人もいるので、結構移動が大変なのでうれしいです」

利用者「子育て世代に対して、応援という意味でそういったサービスがあると、また行こうかなというきっかけになる」

コロナ禍で利用者が減っている鉄道各社だが、ほかにも、“お得”なサービスはこのようなものがある。

小田急電鉄は2022年の春から、ICカードを利用した小学生の子ども料金を全区間で一律50円にすると発表。

東急電鉄は60歳以上の人を対象に、11月の1カ月間、2,000円で乗り放題の乗車券を発売。1,000人限定の販売に対し、4,000人が応募したという。

石本沙織アナウンサー「小田急電鉄はこれをすることで2億5,000万円の減資にはなるんですが、それでもやはり『子育てしやすい沿線の実現を』ということでできたということです」

加藤綾子キャスター「小さい時からたくさん乗ってると、親しみを持ってもらえるっていうような良さもありそうですね」

石本アナウンサー「大人になってからも『やっぱりこの沿線で住みたいな』とかにつながりますよね。東急電鉄は沿線に高齢者が多く住んでいて、コロナも少し落ち着いたので『皆さんに外出してほしい』という思いで始めたそうです」

明治大学・齋藤孝教授「青春18きっぷとかありましたから、シルバーきっぷみたいなものもいいですね。鉄道会社って先を見てやるんですよね。沿線に街を作っていくっていうところまで見越して鉄道をつくったりするので、これも将来を見越しての案だと思いますね」

石本アナウンサー「ちょっと運賃を下げてでも、鉄道に乗ってそこでお金を落としてほしいという思いもあるかもしれませんよね。東急電鉄はこれから高齢者だけではなく、子育て世代などへのお得な提案もしていくということです」

----------------------------------

最近、車の移動が便利なのか子どもが電車に乗る経験が少なくなっているように感じます。確かに、遠出をするときなどは大人の半分とは言え結構な出費なるし、迷子や忘れ物を気遣うくらいなら車で出かけるほうがいいという選択も多いのかもしれません。特に新幹線は、子どもなら憧れの乗り物の一つではありますが、兄弟なら東京 - 新大阪間を往復すれば大枚3枚が飛んでいきます。

JR東海のエクスプレス会員で、大人と一緒にネット予約した場合とえらく条件がついているように読めますが会員になるのは無料です。登録もスマホで10分もあればできてしまいます。詳しくは「スマートEX」のHPを閲覧すれば分かりやすく案内されています。

小田急は全区間子ども50円と言うから太っ腹です。新宿から箱根湯本や江の島まで500円以上かかっていたのがほぼ1割で行けてしまうのです。往復4時間たっぷり電車の旅が楽しめて100円です。関西はまだこういうアナウンスは聞きませんが、阪急系列なら姫路あたりまで、近鉄なら伊勢や名古屋まで行けます。往復するだけなら子どもだけで電車旅をさせても高学年ならそう心配はいりません。ぜひとも関西でも鉄道会社は子どもたちに太っ腹を示してほしいものです。

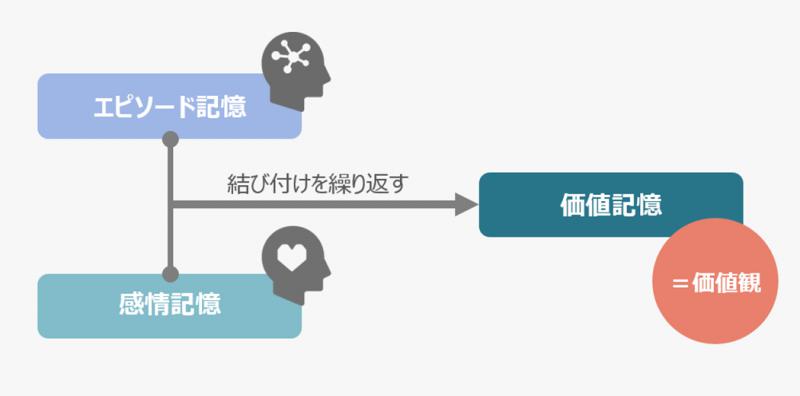

感情表現は社会的産物

感情のコントロールは家族や先生、近所の人など身の回りの人からのフィードバックから学びます。嬉しい、悲しいといった感情は基本的に主観的であり、自分自身の感情状態を知るのは自分だけです。「スキップしそうなくらいワクワクしている感情は”嬉しい”という感情」「涙がこぼれ落ちそうで気持ちが沈む感情は”悲しい”という感情」という風に感情状態に名前をつけます。また、感情をコントロール出来るようになるためには、環境からのフィードバックが欠かせません。

例えば、子どもがおもちゃ屋さんで欲しいおもちゃがあったけど、買ってもらえず、怒って床に転げまわる時。大人が「おもちゃが欲しかったんだね」となだめたり、「怒っちゃったんだね。でも、床で転げまわったらだめだよ」と諭したりすることで、子どが落ち着き、「自分の思い通りにならなくてイライラする感情は”怒り”で、おもちゃを買ってもらえなくても、床でジタバタしたらダメなんだな」と感情に名前があることを知り、感情をコントロールすることが必要だということを学びます。

しかし、このとき大人が大声で怒鳴ったり、過度な罰を与えてしまうと、子どもにとって効果的なフィードバックとはならず、過度の罰によって引き起こされた強い恐怖で必要以上に自分の感情を押し殺すようになる可能性があります。このようなフィードバックに関して、研究者らは大人の適切なレベルでの抑制が子供の正常な感情表出につながると論じました。つまり、大人の抑制が強すぎると、自分の感情を押し殺す傾向が強くなり、抑制が弱すぎると、過剰な感情表出をする傾向になる可能性があるということです。

また、どのような場面でどんな感情表出をすれば良いのかというのも周りのフィードバックから学びます。例えば、プレゼントをもらった時に嬉しそうにすると、プレゼントをくれた人も喜びますが、不満そうにすると、プレゼントをくれた人が悲しそうな顔をします。このようなフィードバックを受けることで、「プレゼントをもらった時は、嬉しい顔をした方がいいんだ!」と感情を表すときの規則を学んでいくのです。

子どもの感情の表現は、このように大人や周囲の人からフィードバックされ社会的価値として学習されはじめてコントロールされる、極めて社会的な産物なのです。

「シェアハート」発足8年

発達障害、仲間と悩み共有「シェアハート」発足8年に

2020/11/8 18:00 【熊本日日新聞】

熊本県内の発達障害者でつくる団体「シェアハート」が、8日に開く例会で発足8年を迎える。毎月の例会は、対人関係がうまく築けず生きづらさを抱える当事者が、心を開いて話せるよりどころとなってきた。「発達障害の特性に苦しみ、孤独でいる人の力になりたい」。そんな思いで活動の輪を広げている。

「急にスケジュールを変更されるのがすごく苦手。コロナ禍で予定を立てづらく、不安が募った」

男性が告白すると、参加者が「いいね!」「分かる」と書いた紙を掲げた。人前での発言が苦手な人のために作ったコミュニケーションカード。共感を示し、安心して話せる環境をつくり出す工夫だ。

設立メンバーの井上裕介さん(36)=熊本市=は「良い所を褒め共感し合うことで、受け入れてもらえたという自信につながる。自分を変える大きなきっかけになる」と語る。

井上さんは大学卒業後、社会福祉士として高齢者施設に就職。しかし、入所者との意思疎通がうまくいかず、同時に複数をこなす仕事にもついていけずに1カ月で退職を勧められた。

その後、アスペルガー症候群と診断。「子どもの頃からコミュニケーションが苦手で、生きづらさに悩んできた。障害を知って自分のせいではなかったと思い、すっきりした」と振り返る。

ただ、周囲に同じ障害の人は見当たらず、悩みを打ち明ける場もない。「仲間と出会いたい」との思いから2012年11月、シェアハートを立ち上げた。月例会は毎回20人程度が参加する。

発足時から通う今坂祐太郎さん(33)=菊陽町=は小学生の頃からコミュニケーションが苦手。仲良くなりたいと思うほど余分な発言をし「しつこい」「うっとうしい」と毛嫌いされた。「場違いな発言で嫌な空気になった過去がフラッシュバックし、今でも苦しい」と打ち明ける。

江上房孝さん(31)=熊本市=は突然の大きな音が苦手で、運動会のピストル音や避難訓練の火災報知機の音に驚く度[たび]、周囲にばかにされた。冗談が通じず、ちょっとしたからかいも真に受けてしまい周囲から疎まれた。

メンバーの多くは自分に自信が持てず、人との関わりを避けてきた。職場でも孤立し、長続きしないなどの課題を抱えるが、シェアハートに通うことで「自分が変われた」という人は多い。

今坂さんは人との距離感がつかめなかったが「話を聞いてもらえることで、徐々に自分をコントロールできるようになった。自分自身と向き合うことを知った」。江上さんも「同じ悩みを持った人と出会い、発達障害者のいろんな特性を知ることができた。コミュニケーション能力が改善した」と話す。

月例会は新型コロナウイルス感染拡大で計4カ月間開けなかったが、再開を求める声が相次いだ。井上さんは「一人一人のニーズに応えようとこだわってやってきた。それぞれの長所を伸ばし、生かせる場としてこれからも仲間を増やしていきたい」と意欲的だ。(福井一基)

------------------------------

発達障害のある人たちだけで運営する自助団体はSNSの中でもいくつも立ち上がってきましたが、長く続いているところをあまり知りません。最初はお互いの悩みをうちあけあうのですが、それをうまく調整する人がいないと自然消滅してしまいます。調整役の人も一人では難しく善意だけでは難しそうな印象がありました。

8年も続いているところがあるのは初めて知りました。主催者が根気強く開催してきたことに参加者の信頼が集まり、SNSではなく実際にみんなが会って、そこでも構造化支援などの配慮が見えるところが長続きの秘訣ではないかと思います。対人関係の困難があるからこそ、実際に会う工夫をすると言う逆説的な努力が功を奏したと思います。

厳戒の修学旅行 接種有無聞けず、対策徹底

厳戒の修学旅行 接種有無聞けず、対策徹底

2021年11月22日 【中日新聞】

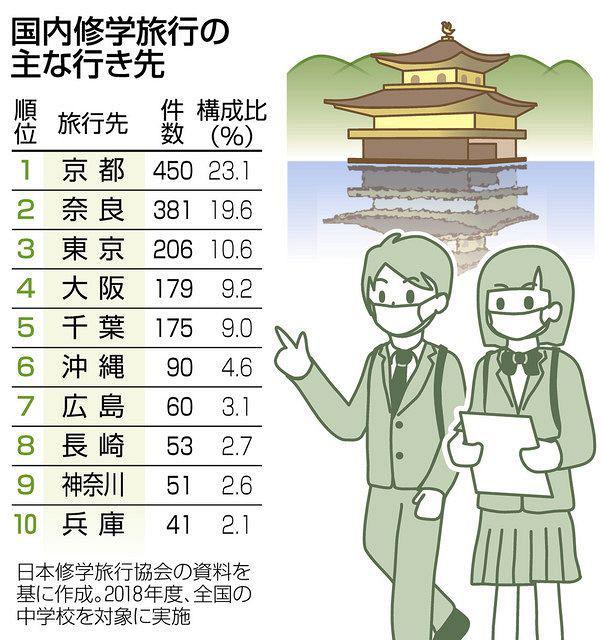

新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いてきたことを受け、度重なる延期を余儀なくされてきた修学旅行が再開されつつある。中学校では人混み回避で定番の「京都泊」を避ける学校が増えた。プライバシーへの配慮から、学校側は生徒のワクチン接種の有無を確認していないため、「全員接種済み」を前提としない感染対策で、「最後の思い出作り」に臨んでいる。 (久下聡美)

「車内では水分補給以外はマスクを外さず、ホテルでの食事も黙食を心掛けてください」。五月から四度の延期を経て二十~二十二日まで二泊三日で岐阜、石川、福井県を旅行している浜松市八幡中学校は、出発前の集会で生徒が注意点を確認した。実行委員長の三年山田菜摘さんは「春も夏も延期になり不安だった。やっと実現できる」と笑顔を見せた。

例年は京都・奈良を巡り歴史や伝統文化に触れてきたが、人流の多い大阪に近い京都は回避し、北陸方面に切り替えた。それでも二学期の始業式を前倒しして出発を予定した八月下旬には石川県に「まん延防止等重点措置」が発令中で、再々延期した九月は全国的な感染急拡大に重なった。三年主任の鈴木寿美江教諭は「感染状況が見通せず、県内と県外を並行して旅行先選びを進めた」と振り返る。

十二歳以上へのワクチン接種は進んだが、事情があって接種できない生徒への差別につながりかねないため、教員が生徒に接種の有無を問うことは控えている。大坪由典校長は「(修学旅行に参加する)三年生の何人が接種済みかは把握できない。検温とマスク、手洗いの徹底が基本」と語る。体温が三七・五度以上の生徒は参加を見合わせ、バスの乗車人数は定員の約半分に抑えた。

学校向けの旅行を担当する遠州鉄道旅行営業課の小澤嘉巳(よしみ)さん(57)は「行き先や行程、部屋割りを慎重に行い、陽性者が出た場合の対応も想定している。飲食や入浴の場面では、他の観光客など不特定多数との接触がないよう場所を貸し切るなど、安全を第一に考えた旅行を提供している」と話している。

◆陽性対応想定 近距離が顕著

コロナ禍では「修学旅行のマイクロツーリズム(近距離旅行)化」も顕著になった。JTBによると、二〇一八年度は関西、首都圏、沖縄が多かったが、二十一年度は、出発地と同じエリアを旅行先とする学校が増えている。陽性反応が出ても保護者が迎えに行きやすく、保健所を含めた緊急時の連携もスムーズという利点がある。浜松市内の中学校でも、修学旅行が再開され始めた十月、県内や岐阜など中部地方が目立った。

----------------------------

学校は社会の同調圧力が最大圧でかかる所だと言う事です。本来の仕事以外にこうした周辺部分の仕事の煩雑さがブラックだと教員人気を落とす原因にもなると言います。昨日一昨日の観光地は観光客でごった返しています。しかし、10月に入ってから、観光客は増え続け感染者は減り続けています。テレビも感染者の話は一切取り上げなくなり、外国人入国もいつの間にか枠が広げられ、ピリピリしているのは学校と政治家だけと言うのが現実です。

つまり、世の中の人はもう感染は収まったので旅行はOKだと考えている方が大勢だという事です。名古屋工業大の開発したAIは、東京都の場合、年内は感染者が50人以下と減少傾向が続き、年末ごろから忘年会や帰省の影響などで感染者が増え始めますが、来年1月中旬のピークでも370人と予測します。感染対策を続けることが前提ですが、ワクチン接種の効果が大きく作用するとAIは計算するのかもしれません。今冬の第6波は東京だけでなく、全国的にも第5波の5分の1~10分の1に抑えられると言います。

様々な感染パターンを考えて旅行計画を立てている学校教員には頭が下がりますが、京都の街にもたくさん修学旅行生が戻ってきています。周囲の批判が気になるのは分かりますが、エビデンスもないクレームを恐れて自己規制するのは間違いですし、生徒への教育的影響も考えるべきかもしれません。また、ワクチンは結果として集団感染を減らす効果はありますが、自分の感染予防のために接種するものですから、接種したかしないかなど神経質に担任が気にする中身でないように思います。

リタリコ

最近youtubeのCMによく出て来るリタリコ就労支援。障害者向け就労支援サービスでは、全国600社以上の企業をインターン先として紹介することで、障害者やその親がそれまで気づかなかった適性を発見するチャンスを増やしています。発達障害などの「生きづらさ」を抱えた子どもの学習支援では、気持ちのコントロールや友人との付き合い方などのソーシャルスキルを、一人一人異なる方法で教えています。放デイ事業にも乗り出し、リタリコ独特のアレンジでトップを走り続けています。

2005年に仙台市で創業。本社を東京都目黒区に移し、2017年には東証1部に上場。社員約1600人を擁し、障害者支援分野では国内最大手。成長を牽引しているのは社長の長谷川敦弥さん(33)です。障害者支援や子育て支援、教育をはじめ、福祉、医療、環境、地域活性化などの分野で、社会が抱える課題をビジネスの力で解決することを目指す起業家が、最近どんどん生まれています。

リタリコの鮮やかなウェブサイトは、「儲からない」「地味」という福祉のイメージを覆します。長谷川さんは、名古屋大学理学部を卒業後の2008年に新卒でリタリコに入社しました。当時はほぼ無名で東京の社員は十数人。営業職などを経て、翌2009年には社長に就任。いまリタリコが掲げるビジョン「障害のない社会をつくる」は、長谷川さんの体験から生まれたものです。

岐阜県多治見市の出身。幼稚園の頃から集団生活が苦手、言う事を聞かない子どもで、中高生時代も学校のルールや教師の教えを疑問に思うことが多く、それらを変えようと発言したり行動したりして「気持ち悪い」と言われたり、嫌がらせに暴力を振るわれたりしたそうです。

大学1年のアルバイトで働いた焼き肉店のオーナー夫妻が、「いい声してる」「お客さんに好かれる」「行動力がある」と、否定され続けた長谷川さんのすべてを評価してくれたのです。「敦弥くんには世界を良くする力があるかもしれない」「東京かニューヨークに行ってみなさい」という夫妻の言葉に背中を押されて大学を休学。上京して3年間、IT企業で働き「ITはすごい。これをゲームや戦争ではなく困っている人のために使いたい。そうすれば若くても、社会をいい方向に変えられる」と思ったそうです。

東京で出会った政治家や起業家は、常識に縛られるのが苦手で、周りからちょっと浮いていた学生時代の自分とうり二つであることも発見したそうです。社会起業家を育成するNPO法人や若者に議員事務所でのインターンシップを斡旋するNPO法人など現代を代表する社会起業家たちは、長谷川さんの社会を変えていこうという強烈な思いを感じたといいます。

学校では、創造性を発揮すればするほど規則を破る迷惑行為として非難されるけど、社会を変えていくのはそういう人。人と違うのはいいことで、そういう個性を大事にできる社会の仕組みや教育をつくりたいと思うようになったそうです。障害は人ではなく、社会の側にある。それをなくしていくことが目標と言いいます。

売上高は約90億。「ビジネスはあくまで手段。うまくやりたいという願望はゼロ」と言い切る長谷川さんだが、上場したことで信頼度が上がり提携話も舞い込むなど、チャンスは圧倒的に広がっています。利用者から「不思議だけど自分たちが認められた気分になりました」と言われたことが何より嬉しいそうです。そして、一社では、社会は変わらない。リタリコが自己犠牲ではなく『ビジネス』としての持続可能性を示すことで、障害者支援はニッチな市場でビジネスとして成り立たないと尻込みしていた人や企業にどんどん参入してもらい、新しい支援ビジネスを生み出すことが必要だと語ります。