みんなちがってみんないい

読むトレGO!

日本初!音声認識による読み書き障害(ディスレクシア)トレーニングゲーム発売。実証実験で20%以上読みの時間が短縮!

プレスリリース発表元企業:株式会社サムシンググッド

ディスレクシア、読みの困難さを抱える子どもは5%とも10%ともいわれています。EdTech企業の株式会社サムシンググッド(東京都港区、代表取締役 脇坂龍治)はNintendo Switch(TM)用ゲームアプリとして「机に座らない学習」をコンセプトに、(1)発達障害分野の第一人者、「医学博士 平岩幹男先生」と企画から研究、実証実験まで共同で開発。(2)4週間×10人超の児童による実証実験を2回実施。(3)「67%の子どもが20%以上読みの時間が短縮」し、「2度読みも減少」。2020年2月には本件の論文も発表。確かな効果が期待できるソリューションとして7月上旬より発売開始します。

EdTech企業の株式会社サムシンググッド(東京都港区、代表取締役 脇坂龍治)は、2020年7月上旬にNintendo Switchでゲーム形式でトレーニングできる「読むトレGO!」を発売いたします。

詳細はhttps://www.yomutore.net/をご覧ください。

[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM2NzQ3MyMyNDU2NTQjNjc0NzNfYUdyQ2t2Y1NsTC5KUEc.JPG ]

読むトレGO!プロジェクトは、医学博士の平岩幹男先生とサムシンググッド開発陣の共同プロジェクトです。2018年の企画段階から初期の研究用ソフト開発、そして実証実験を経ての商業用ソフト開発と、全ての工程を共同で研究開発致しました。

多くの子どもたちや保護者の方からも様々な意見を頂き、当社のエンジニアが一つ一つ丁寧に形にしていきました。読みのトレーニング・ゲーム要素だけでなく、保護者向けに分かりやすいような、トレーニングの記録と評価機能等もご用意しました。

平岩先生はこう仰います。「ディスレクシアの障がいや読みの苦手さを持つ子どもたちに必要なことは、読みの学び直しの機会であり、何歳からでも遅くない」と。私共も、この言葉を実現できるよう開発に邁進してまいりました。

開発・発売元:サムシンググッドとは

[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM2NzQ3MyMyNDU2NTQjNjc0NzNfTkJtSmJocUJSVi5KUEc.JPG ]

サムシンググッドは2015年、役員3名で始動いたしました。当初はソフトバンク様等からプログラム開発やWEBサービス運営を受託するビジネスが中心でした。2017年にNTTドコモ様向けに知育アプリ(プリキュアかずあそび)提供を開始したのを機に、プログラミングやCGデザインチームを大幅に拡充。知育、英語学習、ソーシャルゲームなどを開発していきました。2018年より発達障がい児童向けの教育ソフト開発の研究を開始。その一環で児童福祉施設を中野と新宿に開所(Uooh!療育ラボ)、現在200人以上の児童が通所しています。2020年7月に「読むトレGO!」を発売予定。2020年6月現在、IT×発達性協調運動障がいトレーニングシステムの研究開発中です。

読むトレGO!の特徴

[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM2NzQ3MyMyNDU2NTQjNjc0NzNfSEhST3RmTFJIei5KUEc.JPG ]

①ゲーム機のNintendo Switch用 であること。

2018年の企画初期、平岩先生から「教科書や教材を見ただけで泣き出す子もいるんだよ」とのお言葉が。できるだけお勉強感を無くす為にゲーム機用アプリにしました。ジョイコンで刀を振ったり金魚をすくったり、マイクを使ったりと「机に座らない」読みの学習をコンセプトにしました。

②日本初!音声認識システムでのディスレクシア・トレーニングソフト

ディスレクシアの子どもたちは、読みが苦手だから、書きはなおさら。ですので、日本の国語の授業の「読むと書くを同時に習う」学習法は、とても難しい事となります。我々が重要視したのは「文字を見て」「声で答える」こと。とにかく「読むことが出来る事」を目的にしました。

③全6ゲーム227ステージ!

様々な角度からトレーニングをアプローチする合計6コンテンツ、54レベル、227ステージをご用意しました。

[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM2NzQ3MyMyNDU2NTQjNjc0NzNfekxmQVpRY0NRbC5qcGc.jpg ]

医学博士 平岩幹男 先生について

[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM2NzQ3MyMyNDU2NTQjNjc0NzNfaUVLTVdRQlFsYS5qcGc.jpg ]

平岩幹男: 医学博士。Editorial board: Austin Journal of Autism and Related Disorder。

1976年東京大学医学部医学科卒業。三井記念病院小児科、東京大学医学部研究生を経て帝京大学医学部小児科助手?講師。1992年戸田市立健康管理センター母子保健課長?参事・健康推進室長。2009年Rabbit Developmental Research開設(代表)。2012年-2019年国立成育医療研究センター理事。

専門領域:発達障害(自閉症)、乳幼児健診、思春期医学など。著作多数。

実証実験について

[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM2NzQ3MyMyNDU2NTQjNjc0NzNfVFN2clhYQm91Ti5KUEc.JPG ]

平岩先生が主導し、「読むトレGO!」プロジェクトでは、ディスレクシアの診断(DSM-5thに基づく)を受けた児童10名程度を対象にした実証実験を2回(2019年9月、2020年1月)実施しました。第1回目は8/30~9/28のピッタリ4週間、初日に平岩医師の問診とテスト、4週の間は実験用ソフトを家に持って帰りトレーニング、最終日に平岩医師の問診とテスト、という内容です。この結果はとても素晴らしく、全ての児童の読みのスピードが向上、2/3の児童は何と20%以上向上の数値がでました(論文は小児科診療2月号:診断と診療社刊に掲載)。しかし、、、子どもたちの反応は散々でした。。。とにかく音声認識の認識率が悪く、せっかくキチンと読めても正解にならず、「ブブー」と×にされる。泣き出しそうになりながら「嫌だった」と話す子どもが出る始末、当社開発メンバーは意気消沈でした。もう開発期間が延びる(=お金がかかる)のはやむを得ず、ということで、音声認識エンジンを差し換え開発再開。当初予定より半年間も開発期間が延長しましたが、子どもたちにも「まぁまぁだな!」と言っていただけるソフトに仕上がったと思います。本当に実証実験にご参加いただき、様々な意見をくださった子どもたち、保護者の方々に感謝しております。

発達性読み書き障害児童はクラスに1人の可能性。

[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM2NzQ3MyMyNDU2NTQjNjc0NzNfQXlkV01wTk96Sy5KUEc.JPG ]

■ディスレクシアとは

dyslexia。発達性読み書き障がい。dysはギリシャ語の「困難」「欠如」という意味、lexiaは「読む」という意味。一番の特徴は、コミュニケーションのうち「話す言葉」「聞く言葉」といういわゆる音声言語には障害がないのに「読む」「書く」という文字言語に障害があること。よって、小学校に入る前には診断が付きにくい。

世界には色々な言語があるが、日本語にはひらがな、カナカナ、漢字と文字の種類がおおっく、おそらく1クラスに1人くらいは存在すると言われている。

世界的に見て、ディスレクシアの特徴は二つ。

①文字を音に変える障がい(デコーディング)

「あ」「ゆ」が読みにくい。時間をかければ読める。なので、「あ」「ゆ」で悩んでいると「あゆつり(鮎釣り)」という単語を見たときにすっと読めない。

②音のまとまりとして単語を読むことが難しい障がい(チャンキング)

「い」「ぬ」と読めても「いぬ(犬)」という音のまとまりとして読めない。よって語彙理解が難しくなる。

【注意】

読みの苦手さ=ディスレクシアだけでない。

認知機能が遅れている知的な問題、紙に書いてある文字がチラつく。すぐに気が散って集中できない、など他の問題も考えられる。

■子どもたちの問題

わが国の学校教育は、ディスレクシアの子どもにとても苦痛を強いる指導法となっている。

①読みの苦手な子に、他の子どもに2回読ませるところを4回、5回と読ませる。

②「読む」と「書く」を同時に指導する。「読み」が苦手な子どもたちは大なり小なり書くのも苦手であり、同時に行うことはとても難しい。

■知的障がいではないが「しんどさ」を抱える子どもたち

知的障がいではないが、しんどさを抱える子どもたちは存在し、読みの困難さを抱えていることもしばしばある。

IQで測ると70以上だが、記憶する力や認識する力が少し弱い子どもたちは、実は人口の7%~11%くらい存在すると言われている。この子たちは知的障がいとしてのいわゆる障がい者手帳は取れないし、障がい者枠で将来就労することもなかなか難しい。しかし適切にサポートをすることで世の中で生きていけるようになる可能性がかなり高いグループというふうに、考えてもいいのではないか?と平岩先生は考えている。

※知的障がい定義はIQであれば70以下。

例えば、小学校に入り、友達とも元気に遊んだり話したり、色々な事ができる。しかし、小学校2年生くらいになると「どうも国語の力が弱いな?」「読むのが苦手だな?」「内容の理解が今一つだな」と感じられるようになる。そのちょっとした苦手さを抱えながら学年が上がっていき、授業もドンドン進んでいく。そして小学校4年生くらいになり、その躓きがどうにもならなくなる、ということはよくある。うまく国語がついていけない。そうすると通常の学級いわゆる普通のクラスは無理だから、「では特別支援学級に移ったらどうですか?」と言われることが多い。しかし、通常学級では国語の授業は週4時間。これが特別支援学級になると週2時間、特別支援学校になると週に1時間になっていしまう。これで、どのように追いつくことが出来るのだろうか?わが国の教育制度はこのようなことに対処する「学び直し」という概念が乏しい、と言わざるを得ない。学び直しをする事で、その方たちの「人生を変えていくこと」に繋がることはとても良いことだと感じる。(平岩先生談)

【出典】本ページ記載の内容は、2020年4月にサムシンググッドが平岩先生にインタビューした内容の抜粋である。

日本のディスレクシア人口のデータ

[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM2NzQ3MyMyNDU2NTQjNjc0NzNfY0VPRW1lTnRqSC5KUEc.JPG ]

わが国では文部科学省も厚生労働省も本件に関する大規模な疫学調査を行っていない。よってディスレクシアの人口がどの程度存在するのか?はわからない。その中、参考になるデータは下記のとおりである。

学習面で著しい困難を示す児童生徒の割合は6.1%

・文部科学省調査

・調査時期:平成24年2月~3月

・調査対象:通常の学級に在籍する児童生徒53,882人(1,200校)

※担任教員が記入し、特別支援教育コーディネーター又は教頭による確認を経て提出した回答に基づくもので、発達障がいの専門家チームによる診断や、医師による診断によるものではない。従って、本調査の結果は、発達障害のある児童生徒の割合を示すものではなく、発達障がいの可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合を示すことに留意。

障害児通所支援の機能見直しへ 厚労省検討会が初会合

障害児通所支援の機能見直しへ 厚労省検討会が初会合

2021年6月21日【教育新聞】

障害のある子供が放課後や学校の長期休校中に通う「放課後等デイサービス」など、障害児通所支援の在り方について、厚労省は有識者による検討会を立ち上げ、このほどオンラインで初会合を行った。こうした障害児通所支援は利用者数が顕著に増加している一方で、実態として補習塾的機能や預かりが中心となっている事業所もあるとし、役割や機能の見直しに着手する。

障害児通所支援についての議論を始めた厚労省検討会(YouTubeで取材)

厚労省によると、障害児通所支援のサービス利用児童数は2014~19年度の間に2.3倍に増加。その一方で、補習塾的な機能や預かり中心の事業所があることや、障害児の保護者の就労を支える側面もあること、現状の放課後等デイサービスでは、専修学校や各種学校が対象となっていないなどの課題が出ている。

また、これらのサービスが充実したことで、発達障害をはじめとする、これまで障害と認識されずに育てづらさや生きづらさを抱えていた子供の支援につながった一方で、こうした子供たちが適切な支援を受けながら保育所や学童保育などを利用しにくくなっているなど、インクルージョンの観点からの課題も指摘されている。

こうした状況を踏まえ、検討会では関係団体へのヒアリングを実施するなどし、障害児通所支援の役割や機能の在り方を整理。9月をめどに報告書を取りまとめる。

初会合で座長に選出された柏女霊峰(かしわめ・れいほう)淑徳大学教授は「保育教育施設での(障害児の)インクルーシブな受け入れは伸びていないのではないか。詳細を分析しなければいけない。その上で、本当に障害児通所支援が、その機能として何をすべきなのかというマクロ的な議論をしなければいけない」と強調した。

------------------------------

サービスは使いやすければ利用が増えるもので、普通はそこに利用者のニーズがあると考えます。放デイの利用が伸びているのは利用者にとって使いやすいからです。また、保育所や学童保育に障害児が増えないのは使いにくいからで、放デイの利用が伸びている事は結果であり原因ではありません。つまり、放デイの責任でも放デイ利用を認めた障害福祉行政の落ち度でもありません。障害のある子もない子も利用しやすい保育所や学童保育サービスを怠ってきた側に責任があります。

だから、柏女座長が放デイの中身をどうこう言う前に、学校や保育所が障害のある児童に使いやすい配慮や工夫がされているのかどうかを調査することが先だと言っているのです。以前、学習障害は教育が支援を担うもので、放デイはサービス提供はしないと公言する関係者がいるらしいと書きました(学習障害抱える児童、タブレット支えに無事卒:04/03)が、その理由は、教育の学習障害支援の足らずを福祉が肩代わりする必要はないという論理です。しかし、学校の学習障害児への支援と、放デイの学習障害児への支援は法的にも行政的にもお互いに独立しているもので、どちらかで代替できるものではありません。

その法的根拠としては、放デイなどの学習障害児支援の責務が法令に明記されていることです。厚労省の支給決定事務等の事務処理要領の「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等についてR3年4月」には、「2 対象となる障害児(法第4条第2項) 児童福祉法における障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害児を含む。)以下略」とあります。

発達障害者支援法の条文は「第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害・・以下略」と学習障害が明記されています。つまり、放デイ支援で学習障害児は支援の対象なのです。もちろん教育と福祉と家庭が相互に連携しあい協力をすることは大事です。しかし、自分はやらないから、他の分野で責任を持てなどと言える道理は無いのです。

保護者や一般市民が細かな法令を知らないのは仕方がないにしても、もしも、関係者が公言しているとなると、これは明らかに違法行為であり障害者差別だと言えます。さすがに府県レベルや厚労省で学習障害児を放デイでサービスをしないと言う人はいませんが、地域でこんな暴言を関係者が言っているなら行政処分の対象です。今回の厚労省検討会の議論の行方が、保育所や学童保育でインクルージョンが進まない原因が、放デイの利用数が伸びた事等と、原因と結果が入れ替わったりしないように見守りたいと思います。

インフォームドコンセント

心理検査の目的を一言で表すとすると、「子どもの障害の程度を把握し、1人ひとりに合った支援を行うため」です。発達障害の中には、自閉症スペクトラム(ASD)、注意欠陥多動症(ADHD)、学習障害(LD)などさまざまな障害があります。しかし、以前のようにアスペルガー症候群や非定型自閉症といった細かい分類をすることは少なくなっています。それは、発達障害では、障害の重なりがあり明確に分けられず、発達の凹凸は子どもそれぞれで異なり、それに伴って障害の特徴も細かく違っているからです。(日本の場合、障害の診断は医師しかできません。)

発達の度合いや知能の程度、各能力の特徴まで検査をすることで、発達障害の子どもの特性をしっかりと把握することができます。同じ障害の診断だとしても、検査の結果により見られる凹凸は一人一人違います。その結果をもとに、どの能力を活かしていくか、どのような支援が必要かを、子どもの特徴に合わせて考えることができます。

心理検査は、当事者か保護者の依頼がなければできません。もちろん、学校や施設は心理検査を行うことで正確な支援内容を考られることなどを保護者に説明して検査を勧めるのは良いことです。しかし、何故検査が必要なのか十分に説明しないまま、「障害の疑い=検査=診断=配慮の理由」という流れ作業のように扱ってしまうと、保護者は検査を子どものふるい分けに感じてしまい、たとえ検査を受けても、障害の証明書を突き付けられたような嫌な気持ちになることがあります。検査を勧めることは、その結果報告に基づいて、現場は全力で支援する約束をしたということです。「勉強ができなかったのは障害の結果」「不適切な行動は障害の結果」と子どもの責任にしないという約束です。

また、一部の地域では検査をしているのに検査結果の報告書を保護者にも当事者にも渡さない検査者がいるそうです。例えば、病院で検査を受けて、医師が病気のあれこれを言うだけで検査結果が当事者に示されなければ、何がどの程度悪い病気なのか患者にはよく分からないまま治療が進めらるのと同じです。今日、十分な情報を得た(伝えられた)上での合意(インフォームドコンセント)は医療に限られたことではありません。報告書がないのも問題ですが、報告書があるのに手渡されないなどという事がまかり通っている地域があるとは、開いた口がふさがりません。おそらく、報告内容に責任を取りたくない言質を文字で残したくないという検査者や組織の保身のためでしょうが、検査に携わる者として許されることではありません。医療も何もかも人が判断して行うことで100%はあり得ません。だからこそ、説明と合意が必要なのです。合意のための説明には文書があって当たり前ですし、当事者が写しを持ち帰るのも常識です。報告書を渡さないのがいかに非常識かということです。リスクを取らない検査者の言うことは信じられないと思います。

心理検査を依頼するときは、何のために検査をするのか、結果が出たら子どもにとってどんなメリットやデメリットがあるのかきちんと説明をしてくれる人かどうか判断して依頼しましょう。次回は、検査の実際について掲載します。

文科、コロナ対応、教育活動の実施に関するQ&Aを公開

コロナ対応、教育活動の実施に関するQ&Aを公開

2020.6.16 Tue 12:20 【ReseEd教育業界ニュース】

文部科学省は2020年6月15日、Webサイトに「教育活動の実施等に関するQ&A」を公開した。発熱で学校を休んだ児童生徒の再登校基準、修学旅行の実施に関する見解、児童生徒の心のケア、学習活動の留意点、教職員の勤務など、幅広い質問内容を紹介している。

「教育活動の実施等に関するQ&A」は、学校設置者・学校関係者向けに新型コロナウイルス感染症に対応した教育活動の実施などについて、質問と文部科学省の回答をまとめたもの。5月21日時点で全104問にわたるQ&AをPDFで公開しているほか、分野別にまとめた内容をWebページに掲載している。

Webページで紹介している質問内容は、「学校における感染症対策」「感染者が発生した場合や児童生徒等の出席等の対応」「学校の臨時休業」「学習指導等」「その他」の5分野。マスク不足への対応、健康診断の実施、児童生徒の心のケア、学習活動の留意点、教職員の勤務、保育料や授業料の取扱いなど、幅広く網羅している。

たとえば、発熱で学校を休んだ児童生徒の再登校基準については、「熱が下がった後にすぐに登校してよいかどうかについては、地域の感染の状況によって判断が変わる」と説明。基本的な考え方として、感染経路不明の感染者が多発している地域は「熱が下がった後も一定期間自宅にとどまっていただく対応も考えられる」、感染経路の不明な感染者がいない地域は「一時的な発熱の後、他に症状もないような場合に登校を拒む根拠は乏しい」と述べている。

修学旅行の実施については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」や「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」、新型コロナウイルスの感染状況などを踏まえて学校設置者が適切に判断。実施に際しては、日本旅行業協会などが作成した「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き」などを参考に旅行事業者などと連携し、感染対策の徹底に努めるよう求めている。

そのうえで「当面の措置として修学旅行を取り止める場合においても、その教育的意義や児童生徒の心情等にも配慮いただき、中止ではなく延期扱いとすることを検討いただくなどの配慮をお願いしたい」との考えを示している。

「教育活動の実施等に関するQ&A」は、文部科学省のWebサイトから確認できる。《奥山直美》

https://www.mext.go.jp/content/20200521-mxt_kouhou01-000006270_2.pdf

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00032.html

教育活動の実施等に関するQ&A

①学校における感染症対策に関すること【更新】

②感染者が発生した場合や児童生徒等の出席等の対応に関すること【更新】

③学校の臨時休業に関すること【更新】

④学習指導等に関すること【更新】

⑤その他【更新】

学校集団接種「推奨しない」文科省

学校集団接種「推奨しない」文科省、同調圧力を懸念

2021年6月22日【朝日新聞】

文部科学省は22日、新型コロナウイルスワクチンを12歳以上の中学高校などの生徒に学校で集団接種することについて、「現時点で推奨しない」とする通知を各都道府県などに出した。個別接種が難しいなどの理由で学校集団接種の実施が必要な場合は、接種の有無によるいじめや差別が起きないよう相談窓口を設けることや、接種を行事参加の条件にしないことなどを求めている。

通知は、学校集団接種を推奨しない理由として、保護者への説明機会が乏しくなる▽個々人の意向が必ずしも尊重されず同調圧力を生みがち▽接種後の体調不良に対するきめ細かな対応が難しい――を挙げた。萩生田光一文科相は22日の閣議後会見で「学校での集団接種は受ける人と受けない人の差別化につながり、いじめにつながることも心配される。希望する子どもは親の同意のもとで、個別接種を進めていく」と述べた。

一方で通知は、個別接種の体制確保が難しい場合などに、市町村の判断で学校集団接種をすることを条件付きで認めた。その際、生徒や保護者に接種が強制でないことなどを丁寧に情報提供することや、授業中ではなく放課後や休日、長期休業中に実施するなどの工夫を求めている。

また、特に思春期の子どもに接種前後の不安をきっかけに起きやすいという「予防接種ストレス関連反応」についても説明。「周囲の生徒の様子などの影響を受けてその場の生徒に連鎖して生じることもあり、落ち着いた雰囲気で、万一に備えた体制を整えておくことが必要」と示している。

16歳未満の接種は原則、保護者の同意が必要。小学生については保護者同伴が必要となる。(伊藤和行)

文部科学省通知の主な内容

●中学高校などの生徒に対する新型コロナウイルスワクチンの学校集団接種は、現時点で推奨しない

●学校集団接種が必要な場合の留意点

・効果や副反応など丁寧な情報提供

・差別やいじめが起きないよう、学校は接種が強制ではないことを指導し、市町村は相談窓口を設置

・授業中ではなく、放課後や休日、長期休業中に実施

・業務は教職員に求めない

・「予防接種ストレス関連反応」が生じないように環境を整備

--------------------------------

抗議殺到で個別接種に切り替え 12~15歳にワクチン接種開始の京都・伊根町

2021年6月8日【京都新聞】

京都府伊根町は8日、12~15歳の新型コロナウイルスワクチンの接種を始めたことに対し町外から抗議が殺到したことを受け、中学生を対象に検討していた集団接種を個別接種に切り替える方針を明らかにした。町は「強制的に打つという誤解を解きたい」といい、本人や保護者の同意の下で接種する手続きをより明確にして、これ以上の抗議を避ける狙い。接種時期は未定。

12~15歳の接種については、厚生労働省の専門部会が米ファイザー製ワクチンの対象年齢として了承しており、国は保護者の同意手続きが必要としている。町は当初、学校のテスト期間に配慮して6月下旬に1回目の接種を検討。保護者の同意を文書で確認する方法をとる予定だった。

同町では6日、小学生と高校生に接種した。7日朝から、町役場に「子どもへの接種はリスクがある」「殺すぞ」などと職員を問い詰める電話が相次ぎ、コールセンターを停止。抗議電話は8日までに170件あった。脅迫を思わせる内容もあり、町は京都府警宮津署に被害届を出すことも検討している。

--------------------------------

マスクをしていないと携帯電話中の女子学生の顔を殴る役人(北海道)がいるかと思えば、子どもへのワクチンが危険だと役所に脅迫や威力業務妨害をする市民がいます。どちらも科学的な根拠を持たずに感情的に他者を傷つけたり脅迫している違法行為です。

確かに学校の集団接種は、同調圧力が強くかかり受けない自由を行使しようとするには勇気が必要です。そして、1000人に7人程度が陽性者でその6割が無症状で、子どもに重篤な症状が一例も報告されていない武漢風邪に、リスクの高い大人に接種が済んでいるなら、集団免疫を広げると言うだけで子どもの接種を急ぐ根拠にはなりません。

急ぐべきは高齢者やそれに続く成人の接種であることは間違いありません。伊根町にはきっとたくさんワクチンが送られ、高齢者も高リスク患者も成人も皆終了したから次は子どもにとなったのかもしれません。乙訓では65歳以上の接種が進み、60歳までの高齢者は7月中に1回目が接種されるようです。

都市部では人口の少ない自治体ほどは接種が進みません。行政サービスは田舎の方が早く行き届くが、都市は便利さを享受しているのでおあいこだと言われます。しかし、命にかかわる有事に公平に対応できないのは問題です。抗議電話は町以外からのものも多く、いつまで待っても接種券が送られてこない都市部の市民の苛立ちが、田舎の役場にぶつけられたような気もします。

この苛立ちに加担しているのが恐怖の煽り報道です。女子学生がマスクを外して電話をしているだけで、役人の立場を忘れるほど苛立つのです。最近、アクリル板は飛沫を滞留させるという研究が電通大から発表されました。テレビで連日見かけるアクリル板は感染を広めたかもしれません。メディアが必ず正しいわけではない証拠です。もちろんこの報道は地上波ではほとんど扱われませんでした。

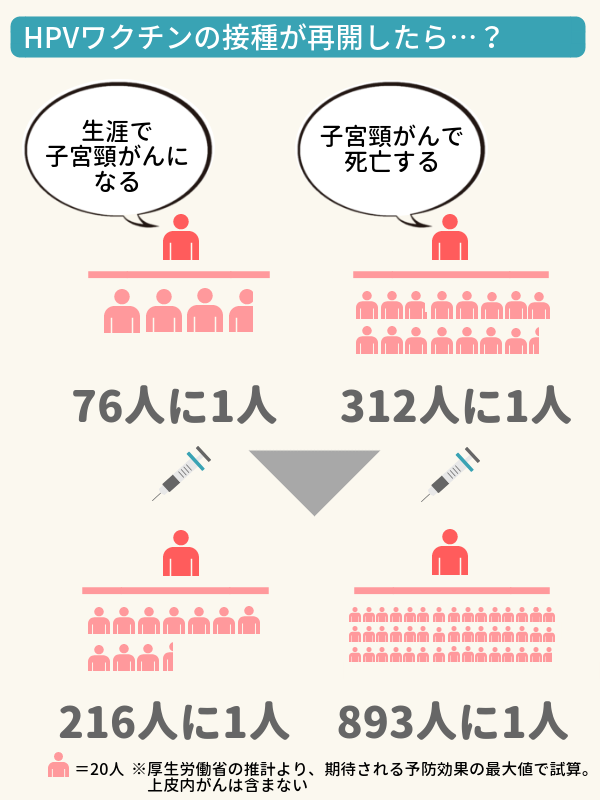

また、今回のワクチンとは違いますが、子宮頸がんワクチン(HPV)の副反応の恐怖を大々的に煽った結果、日本ではワクチン接種率が極めて低いのです。ワクチンを打てば76人に1人の子宮頸がん発症の確率は216人に1人と3分の1に減ります。しかし、こうした効果は宣伝されずにひどい副反応を起こした人たちの裁判を報道することで日本はワクチン接種を推進している他国より2倍以上の女子が命を落とす危険にさらされています。恐怖や鬱屈した感情をメディアが煽ることによって、社会が歪んでいく危険性も私達は熟知しておく必要があります。