みんなちがってみんないい

効果のでないスケジュール

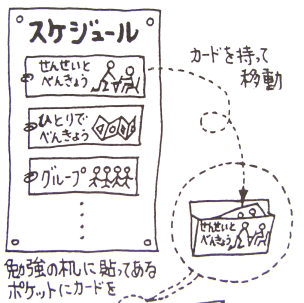

放課後等デイサービスでは、絵カードを用いたスケジューリングが行われている事が少なくありません。しかし、これが多くの場合あまり機能していないのではないかと感じています。大人はある程度1日のスケジュールを頭にイメージして行動しています。ASD児にとってのスケジュールの必要性は大人のそれとは違います。ASD児の多くは『突然』だったり『変化』だったりに対処することが苦手です。そして、その不安に押しつぶされそうになりパニックを起こしたり、易刺激性(些細なことですぐに不機嫌になる)を発揮させてしまいます。予めスケジュールを立て、見通しを持ちやすくすることで『突然』や『変化』という『不安』を極力減らしていこうというものがスケジュールです。大切なのは『個別性』。見通しが持てず不安になる子どもへの支援としての『スケジューリング』は必要なのです。

しかし、折角作ったそのスケジュールが機能的に使えていない場合が多いように思います。ただ貼ってあるだけのスケジュール、子どもは毎回同じ繰り返しなので見向きもしていないスケジュールはよく見かけます。スケジュールの目的は、忘れたり漏れを無くす為に用い、円滑に生活を送っていくために必要なものです。放課後等デイや自宅・学校で行うスケジューリングが将来、社会人としてスケジュールを確認し仕事や友人関係を円滑に行っていくことに繋がっていくように取り組むのです。子どもの予定を支配するために、おとなしくしてもらうためにあるのではないのです。スケジュールを機能的に用いるというのは、将来役立つ形で用いるということです。

支援とは日々の工夫があって生きてきます。もちろん、支援作業をルーティン化して効率化することは仕事には欠かせません。だけど、意味のない支援になってしまっては元も子もありません。だから、子ども達への支援は常に、将来にも役立つことをイメージしておく必要があります。自閉症支援では『予防』という考え方を一番重要視する必要があります。かつて「言葉がわからなくても言葉をかけてあげてください」「少し様子を見ましょう」という鉄板のフレーズで地域で暮らせない行動障害の山を作った歴史を忘れてはいけません。子どもたちにとっての予防とは、大人になった時に生活しやすいスキルを身につけておくことであり、保護者の方の心配を極力減らすことです。全ての支援は子どもたちの発達に繋がり、適切な習慣づくりに役立って意味を成します。スケジュールの使い方については間違った使い方があちこちで散見されるので機会を見てまた書きます。

「障害」は当事者と周囲との間にある

前回、大阪市の自治会役員に関わる自死事件での親族の訴訟について、「人権を守る方法 07/31」 という視点で掲載しました。今回の産経の主張は合理的配慮の考え方をスロープや点字のように民間に広げる努力が必要だということでした。ただ、目に見えない障害への配慮については、障害があるから免除できるというだけで、本当の障害の理解にはつながりません。つまり、GOMESSが「GOMESSが託した思い 08/03 」で言うように、想像する側の理解力が必要になるのです。障害は当事者と周囲の人の間にあるものという考え方が必要だと思います。

-------------------------

「おかねのけいさんはできません」障害ある男性の自殺が与えた衝撃

障害者への合理的配慮とは

8/15(土) 20:00配信【産経新聞】

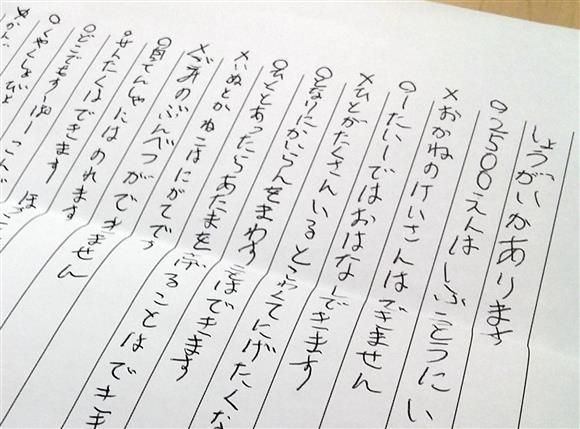

精神障害などがある大阪市の男性=当時(36)=が昨年11月に自殺した。遺族は、居住する市営住宅の自治会の次期班長選びをめぐり、男性に障害の有無などを記した文書作成の強要があったとして、当時の自治会長らを提訴。《しょうがいかあります(原文ママ)》《おかねのけいさんはできません》。社会福祉協議会の担当者も同席していた場で男性が書かされた誤字交じりの文章は、社会に大きな衝撃を与えた。男性はなぜ死を選んだのか。経緯と主張を振り返る。(杉侑里香)

■手帳も見せた

訴状によると、問題の発端は昨年11月18日、1人暮らしをしていた男性宅に入っていた一通の“お知らせ”。「来年度の自治会の班長決めを12月1日に行う」「くじで班長が当たっても変更はできない」との内容だった。

身の回りの簡単なことはできるが、人と接することを苦手としていた男性は、当時の自治会会長に障害者手帳などを見せ、班長ができない旨を伝えた。だがその後、当時の班長から「特別扱いはできない」と告げられ、12月の集まりに来るよう求められた。困った男性は区役所やケースワーカーに相談。地域の社会福祉協議会の担当者が「12月の集まりには私が参加し、あなたが班長をできないことを説明する」という話で落ち着いた。

だが11月24日、事態は急転する。男性は市営住宅の集会所へ呼ばれ、社協担当者と会長、班長の4人で話をすることになったのだ。そこで約2時間後に完成したのが、《しょうがいかあります》の一文から始まる文書だった。男性は自治会側から「当面は班長をしなくていい」との旨の説明を受けた一方、12月の集まりには参加するよう求められた上、文書を他の住民に見せることも告げられたという。男性は翌日、自宅で自殺した。

■自治会側は「男性も了承」

男性の両親は会長と班長、自治会に計2500万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴。今年7月31日、第1回口頭弁論が開かれ、被告側はいずれも争う方針を示した。被告側は答弁書で、男性が班長をできない事情を理解していたが、「公平な自治会運営のためには、くじから外すことを他の住民にも理解してもらう必要があった」と主張。ただ、住民に事情を直接説明することを男性が嫌がったため、「ストレスの少ない方法」として文書作成を依頼し、「男性は特に嫌がることもなく了承した」との認識を示した。また文書は4人で確認を進めながら完成させたものであり、強要や自殺との因果関係はないとも強調した。

■自殺前夜「さらし者」

こうした被告側の主張に、遺族は強く反論する。自殺前日の夜に食事をともにした兄(41)は「『根掘り葉掘り書かされた』『さらし者にされる』と弟は落ち込んでいた」と明かす。男性は障害があることを周囲に知られるのを嫌がっていた。兄は「そんな弟が、自ら進んでこんなことを書くはずがない」と憤る。

文書には《おかねのけいさんはできません》《1たい1ではおはなしできます》《ひとがたくさんいるとこわくてにげたくなります》といった個人の特性だけでなく、《自てんしゃにはのれます》《せんたくはできます》など、自治会業務との関係性が不明な記述もあった。遺族は、こうした内容を無理に書かされたり、他の住民の前での公開を告げられたりしたことが過度な心理的負担となり、自殺に追い込まれたと考えている。

■合理的配慮とは

裁判や男性直筆の文書が報道されると、ツイッターなどの会員制交流サイト(SNS)で反響が広がった。《自治体に共生の理念はないのか》《気の毒すぎる》。男性に同情したり、自治会側を批判したりする声が大半を占めた。

平成28年に施行された障害者差別解消法。健常者を基準とした社会環境の中にある、障害者にとっての社会的障壁を取り除くことに努める(合理的配慮を行う)よう求めるものだ。具体的には段差などの物理的なものに限らず、精神障害の人に落ち着ける環境を提供したり、優先順位をつけて物事を伝えたりするなどの工夫や配慮も含まれる。ただ、こうした障害者への合理的配慮は、今も十分な理解が得られていないとの見方もある。

「(合理的配慮を)『特別扱い』と混同し、つるし上げるような風潮は今も根強い」。精神障害者の家族でつくる全国精神保健福祉会連合会(東京)の小幡恭弘事務局長が指摘する。小幡氏によると、背景にあるとみられるのは、新型コロナウイルス禍で浮上した「自粛警察」に代表されるような同調圧力。「みんな嫌なことを我慢しているのに」という一方的な気持ちだ。その上で小幡氏は「『できない』と『やりたくない』は全く違う。できない理由を並べるのではなく、それぞれが他の人の立場に立って助け合えるようになれば」と求めた。

旭川中2死亡 尾木直樹氏「市長の立ち位置が重要」

旭川中2死亡尾木直樹氏「市長の立ち位置が重要」

2021/8/22 【毎日新聞】

北海道旭川市で今年3月、中学2年だった女子生徒(当時14歳)が遺体で見つかった問題で、生徒の母親の手記が報道機関に公表された。学校を訪れ、いじめを訴える母親に対し学校側は「10人の加害者の未来と、1人の被害者の未来、どっちが大切ですか」と迫っていたことが明かされるなど、その内容に批判が広がっている。「1人の被害者」はないがしろにされていいのか。長年いじめ問題に取り組んできた教育評論家の尾木直樹さんに聞いた。【山下智恵/デジタル報道センター】

概要は次のようなものだった。北海道旭川市で今年3月、中学2年の広瀬爽彩さん(当時14歳)の遺体が見つかった。死因は低体温症だった。

広瀬さんは2019年6月には旭川市を流れる川に飛び込み教師らに保護されていた。母親は、いじめがあったとして学校側に度々相談していたが、学校や旭川市教委は19年9月に「いじめと認知するまでに至らなかった」と結論づけていた。

今年4月、「文春オンライン」が一連の経緯を報道。全国から学校などへの批判が殺到し、市教委は学校からの報告と報道内容が大きく食い違っていたとして、いじめ防止対策推進法の「重大事態」にあたると認定。5月に第三者委員会を設置し、いじめの有無などについて調査している。

――いじめを訴える母親に学校側は、いじめを否定したうえで「10人の加害者の未来と、1人の被害者の未来、どっちが大切ですか。10人ですよ。1人のために10人の未来をつぶしていいんですか。どっちが将来の日本のためになりますか。もう一度、冷静に考えてみてください」(手記引用)と言ったとされ、批判が広がりました。

◆手記の内容がそのままだとすると、学校側は勘違いをしています。加害者か被害者かではありません。もちろん、一番不幸なのは亡くなった被害者です。一方で、加害者も価値観がゆがんでしまい、人の気持ちに共感する能力を持たないまま大人になってしまう。そのまま成長して通用するほど社会は甘くはありません。

加害者を、人の心に共感できないまま大人にしてはいけない。また、大勢いる傍観者にも苦しんでいる子を救えなかったという思いを抱かせたまま大人にしてはいけない。それが加害者側の学び、成長する権利を学校が保障することになるんです。自ら行ったことから目をそらさせ、触らないことが加害者を守ることではありません。

いじめ問題で得をする人はいません。そこの学びに責任を持っていることを教育関係者には自覚してほしいです。

手記によると学校側は、いじめを訴えて何度も助けを求めた被害生徒や母親に対し、いじめを否定し続けた。なぜそんなことをと思います。教員の多忙化や学校現場の閉鎖性、さまざまな要因が推測されるが、発言者個人を責めるより、なぜ学校社会がそういうことを言ってしまうかを考える必要がある。

――手記には母親がいじめを訴え、それが否定されたことが明かされています。対応の問題点はどこにあるのでしょうか。

◆いじめとは何かという出発点の定義がおかしいのです。この学校では定義がかつての古いままで更新されていないように見えます。

国が定めるいじめの定義ですが、1986年度からは「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実を確認しているもの」としています。主語は加害者で、学校が認知したものがいじめです。

06年度から「いじめとは、当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」として、主語が被害者になりました。被害者が訴えたらいじめと認定しましょうと180度変わり、その後の定義にも引き継がれています。本人がいじめられたと認知し訴えたら、そのまま受け止めて、学校は動きましょうと、こういう定義に変わりました。

ですが、手記によれば学校側の対応は86年度のままですね。学校が「いじめはない」と言うのですから。特に今回は生徒が川に飛び込むという異常事態の直後です。加害生徒について、あの子がそんなことをするはずがないと思うのは自由ですが、加害生徒にも被害生徒にも、話をしっかり聞かなければならない。第三者委員会を設置して真相を究明していかなければいけない。

定義の変化だけでなく、13年度に成立・施行した「いじめ防止対策推進法」や文部科学省が17年に定めた「いじめ防止ガイドライン」の把握ができていないと思います。

――手記からは、旭川市が5月に設置した調査のための第三者委員会への不信感も読み取れます。

◆11年10月に大津市で中学2年の男子生徒がいじめによる自殺をした件の第三者調査委員会に、遺族側推薦の委員として参加しました。調査報告書の中に、第三者委員会のあり方も盛り込みました。公正・中立・独立の観点から自治体と関係の無い団体に推薦を依頼する必要があることなどです。

ですが、旭川市が公表した第三者委員会のメンバーは、地元の旭川や北海道に関わりのある方ばかりです。地元に影響があるとバイアスが掛かってしまうのは人間の必然です。最低限、地元の旭川の人は除外しないといけない。大津市の第三者委員会は滋賀県の出身者は一人もいませんでした。地元の人がいれば必ず被害者や加害者とどこかでつながりが出てきますから、客観的な調査になりません。

また、母親の手記で「第三者調査委員会は、だれが、どこで、どんな調査をしているのか、全く公にしていません。貴重な情報を持っている人がいても、これでは、情報を提供する先がないに等しいと懸念しています」との不信感が出るのも、遺族に寄り添うことに立脚できていない深刻な問題です。

――今後の調査のあり方はどうあるべきでしょう。

◆大津市の教訓から言うと、実は市長の立ち位置はすごく重要です。市長が遺族に寄り添って真相を解明するぞという姿勢に立てるか立てないか。いま、遺族には第三者委員会への不信感がある。だったら、例えば遺族側から担当弁護士など2人でも3人でも推薦してくださいと、市長が提案するだけでも建設的に前進していくと思います。

そして、生徒への調査について、私の経験では、2時間3時間でも向き合えば生徒には話が通じると思いました。加害者の親にはなかなか話が通じない場合が多いですが。大津市の調査では多くの生徒たちがすごく協力的で、勇気を出して次々と教えてくれた。この協力に応えなくてはという強い思いが第三者委員会のメンバー全員の出発点でした。そういった気持ちで、旭川市の調査も進んでくれたらと思います。

(※インタビュー直後の8月20日に旭川市の西川将人市長は市教育委員会に、調査の進捗=しんちょく=状況を遺族に伝えるよう要請しました)

-----------------------------------

多大なコストと時間を投入しながら、結果として、不祥事からの脱却や社会正義を回復できなかった第三者委員会の事例は、枚挙にいとまがありません。それは、第三者委員会の委員選任の不透明性や委員自体の不適格性、的外れの調査目的の設定、さらには、真因にたどり着けない調査手法の不当性等、課題が山積みされたままだからです。

不祥事を起こした行政が委員を指名する場合、直接間接に利害関係のない人を指名する事こそ、そもそも無理があります。不透明な委員選出や会議をするくらいなら、民事で裁判を行う方が批判と擁護の関係がはっきりして、内容もすべて公開されるので誰にも理解しやすいです。

執行権限のない第3者委員会の意見があっても、強制力のない意見に、従うも従わないも行政の長の胸一つであるなら、最初から行政の長が決断すればいいのです。首長の判断の社会的責任は、投票と言う形で問われると言う帰結がありこのほうが明快です。

大津の女児死亡事件で担当者と責任者の更迭発表が先だと書きましたが、直接にせよ間接にせよ損害を起こした関係者を最高責任者の指示で更迭人事を行うのは社会では当たり前です。民間がそうするのは、放置すれば自社の信頼が失われ企業の存続にかかわるからです。

行政機関の責任の不感症はこの違いから生じます。だからこそ、部署全体の人事を入れ替えるほどの厳しい人事更迭を行う規律をもつべきだと思います。尾木直樹氏の意見は、個人を責めても解決しないと言いますが、尾木氏も関係した第3者委員会を開いた大津市で部署こそ違うとはいえ、同じ自治体管轄内で女児が死亡しているのは、個々の役人の姿勢とは関係のない不可抗力でしょうか。少なくともいじめ事件での第3者委員会の「予防的な対処」という提言が児童福祉の現場で生かされていないから事件が起こったのだと思います。

そもそも地方自治体には行政と議会という場所があるのに、この行政と議会が癒着し議会が機能しないから、民間を真似して第三者委員会が重宝されているとも考えられます。しかし、第三者委員会はこれまでに述べたように課題が多すぎます。尾木氏のいう市長次第というのはその通りですが、第3者委員会への市長の関与を言うなら筋違いです。市長は速やかに組織責任を果たすのが第一です。個別の事実関係は司法で明らかにしたほうが良いです。議会は再発防止を行政に正せばよいと思います。

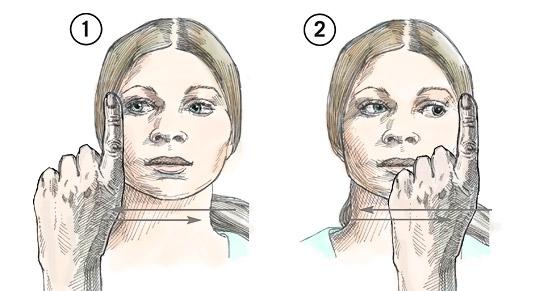

EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocess...

名大、睡眠中に記憶消す神経発見 起床直前の夢、忘却に関与か?

共同通信社 2019/09/20

レム睡眠と呼ばれる浅い眠りの間に、記憶を消す働きを持つ神経細胞を発見したと、名古屋大の山中章弘教授(神経科学)らのチームが19日付の米科学誌サイエンス電子版に発表した。起きる直前に夢を見ても、すぐに忘れてしまうのは、この神経が働くためかもしれないという。夢には記憶を整理する機能があるとされるが、とっぴなストーリーのような副産物も生じる。山中教授は「脳は睡眠中に重要でない記憶を消し、次の記憶に使える容量を増やしているのではないか」と話した。

この記事をみて、「やっぱりそうだったかー!!」と驚く人は、トラウマ治療に深い関心がある人です。EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing:眼球運動による脱感作と再処理法)は、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に対して、科学的に根拠のある心理療法と言われています。また、他の精神科疾患、精神衛生の問題、身体的症状の治療にも、学術雑誌などに成功例が詳細に記述されています。とはいうものの、この山中教授のような実験結果ははじめてなのです。記憶を消すメカニズムがやっとわかりそうだという事です。

例えば、震災でトラウマを負った方は。不安なことがあると地面が揺れているように感じたり、自分の意志と関係なく当時の凄惨なシーンが蘇ったりするPTSDで苦しみます。そこでEMDRを使って治療を行います。対象者は一つのトラウマ(悩まされている恐怖体験)のエピソードを頭に思い浮かべます。治療者は対象者の顔の前に指を立て、腕を左右に振り、対象者はその指先を目だけを動かして見続けてもらいます。これで目の眼球は左右に動きます。基本的にはそれだけです。そうすることにより、トラウマ記憶がどんどんと変化していきます。そして、それにともなって、トラウマ記憶にともなう認知や感情、身体感覚も変化していきます。

1990年に発表されたEMDR。嘘だろうと最初はだれもが思いました。フランシーン・シャピロという人物はとんでもないエセ心理士だという人もいました。ただ、浅い睡眠時のレム(REM:Rapid eye movement:急速眼球運動)睡眠は記憶の整理をしているという仮説は広く知られていました。「眼球運動と記憶の理屈は合っている」と考えた精神科医や心理士がやってみるとうまく治療できたケースが多かったのですが、それがどうして有効なのか物質的な証拠が見つからなかったというわけです。そして今回、その証拠かもしれない神経細胞が見つかったというのですから、30年前のシャピロの仮説が証明できるということです。

科学は根拠から出発しますが、根拠が見つからないものもあります。むしろその方が多いのかもしれません。それでも人は直感と経験を頼りに実践を切り拓きます。そして、誰でも同じ効果が得られて長く持続できたものが生き残ります。これを一枚一枚はがすように説明するのが科学の面白さでもあります。

インチュニブ

最近インチュニブを服薬されている利用者が増えています。そもそも、どういう子どもに使われどういう効果があるのか調べてみました。

インチュニブは、グアンファシン塩酸塩という薬の商品名のADHD治療薬です。グアンファシンという成分が脳の情報伝達機能を助け、ADHDの多動性、不注意、衝動性の症状を改善する効果があります。日本で製造販売が承認され、販売が開始されたのは2017年5月ですが、アメリカ、イギリス、オーストラリアでは以前からADHDの治療薬として、コンサータ、ストラテラと共に使用されてきました。インチュニブは、患者の体重、症状、薬の効き方を踏まえて飲む量を決めるので、医師の処方が必要です。また、処方される年齢は6歳~と決められています。従来の薬とは違う作用で働くため、ストラテラやコンサータでは効果を感じられなかったり、副作用などにより継続できなかった人への効果が期待されています。

インチュニブが働く仕組み

ADHDの原因は解明されていませんが、脳の前頭前皮質という部分での情報伝達に問題があるとされています。中でも、シナプスという情報の送受信をする部位がうまく働かないことが原因の一つではないかと言われています。そのため、外から入ってきた情報をうまく取り込んだり処理をしたりするのが難しく、自分の注意や行動をコントロールできなくなると考えられています。そして「落ち着きがない」「注意が長続きしない」「衝動的に行動してしまう」といった”多動、不注意、衝動性”の症状としてあらわれます。

ADHDのある人の中には、図のように後シナプス(情報を受け取る側)に伝達された情報が漏れ出てしまい、神経伝達量が減少してしまっている場合があると考えられています。インチュニブの役割は、後シナプスの情報の取りこぼしを減らすことです。インチュニブの主成分であるグアンファシンが、後シナプス中のアドレナリン受容体という物質を活性化させることで、シナプス内のHCNチャネルという穴を塞ぎ、入ってきた情報を漏れにくくさせます。その結果、より多くの情報を伝達できるようになり、覚えられる情報の量や、その持続力も高まります。その結果、多動、不注意、衝動性といった症状の改善に繋がるのです。

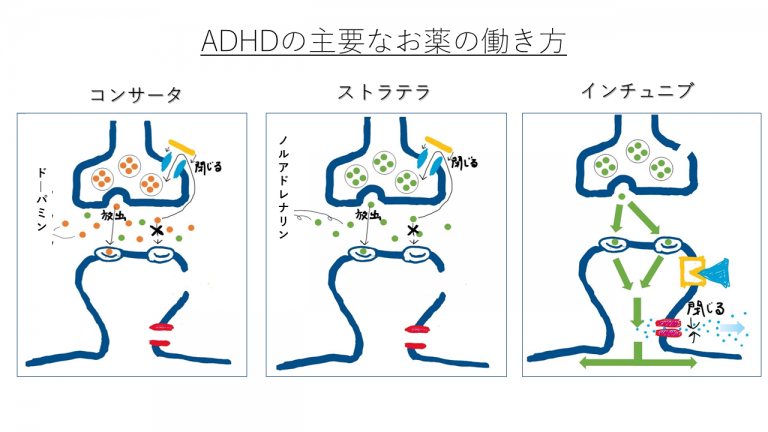

コンサータやストラテラとの違い

コンサータやストラテラの方がインチュニブより早くADHDのお薬として使われていました。インチュニブが後シナプス=受け手側の問題を治療するのに対して、この二つのお薬の仕組みは前シナプス=送り手側の問題を治療します。コンサータはドーパミンという伝達物質を前シナプスが再取込する穴を塞ぎます。ストラテラはノルアドレナリン(ドーパミンの化合物)という伝達物質を前シナプスが再取込する穴を塞ぐのです。

簡単に言えばこの二つは前シナプスの伝達物質の再取込穴を塞いで後シナプスへ伝達物質を多く送る働きをし、インチュニブは後シナプスで情報が漏れないようにする働きと言えます。つまり、狙いは情報が伝達するように伝達物質を一定量に確保することですが、働きかけているところが違うのです。また、インチュニブは「攻撃性」を抑えるための働きが良いと言われています。体重減少など小児には厄介な副作用がインチュニブには少ないという理由で、まずはインチュニブから試す医師が多いようです。

インチュニブの用法・用量

インチュニブは1日1回服用する薬です。飲む量は、医師が体質、症状、薬のきき方などをもとに決めます。飲む時間帯はなるべく決まっていたほうが良いでしょう。最初は副作用などを確認するために子どもなら1mgから開始し1週間をおいて1mgずつ増減せせます。体重によって服薬量は決まりますが、例えば体重34kg以上42kg未満は4mg、75kg以上は6mgが最大量です。他薬とインチュニブと併用すると、効果が変わったり、副作用が出たりする薬や食品があります。もともと服用している薬がある場合や、インチュニブを服用しながら他の薬を服用することになった場合は、主治医に相談しましょう。

以下がインチュニブとの併用に注意すべき薬の一例ですので、確認してみてください。

・中枢神経抑制剤

・インチュニブの血中濃度を通常よりも上げる可能性のある薬(イトラコナゾール、リトナビル、クラリスロマイシン など)

・インチュニブの血中濃度を通常よりも下げる可能性のある薬(リファンピシン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、フェニトイン など)

・血圧を低下又は脈拍数を減少させる作用のある薬(降圧剤,ジギタリスなど)

・バルプロ酸(バルプロ酸の血中濃度が増加する可能性がある)

・アルコール

副作用

傾眠(眠気)が50%以上の割合であらわれます。ひどい眠気が続いたり、昼間からうとうとして仕事や学業に支障がでるようでしたら医師とよく相談してください。頻度は少ないですが、もっとも重要なのが低血圧と徐脈です。インチュニブはもともと高血圧のお薬(降圧剤)として開発されたものだそうです。多くは軽度ですが、なかには失神するほどの重症例も報告されています。ふらつき、立ちくらみ、息切れ、意識低下といった症状に注意が必要です。その他にも、頭痛、倦怠感、気分がしずむなどの副作用が報告されています。

「学校に行きたくない」大人は受け止めて

新学期 いま、あなたへ

山崎聡一郎さん 「学校に行きたくない」大人は受け止めて

2021/8/24 【毎日新聞】

小学校高学年の時、友人をかばったことで同級生に悪口を言われ、暴力を受けました。下校中に後ろから蹴られて歩道から農道に落ち、左手首を骨折しましたが、ほぼ毎日学校へ通いました。休めば自分が悪いような気持ちになりました。行かない選択肢はないも同然。「学校に行かなければ」というプレッシャーが一番つらかった。

同級生と離れたくて中学は私立に進みましたが、今度は加害者になりました。部活で部長を務めていた3年生の頃に後輩の一人が来なくなり、活動に支障が出たため全員で話し合う場を設けました。後輩は来ませんでしたが、退部させることを決めました。後で先生はこう言いました。「大勢で1人を追い詰める、いじめだよね」。後輩に謝り、関係は修復できました。加害者にはならない自負がありましたが、いとも簡単に、なり得ると知りました。

いじめの経験を経て、小学校の時に「人権って何だろう」と考えるようになりました。さまざまな法律が載っている本が読みたくて六法全書を手に取るようになりました。法律で、殴ってけがをさせることは傷害罪にあたる、などと書かれているからといっていじめが起こらないかといえば、それほど単純ではありません。ただ、法律を守れば起こりにくくなる可能性はあります。「いじめ防止対策推進法」は加害者を被害者とは別の場所で勉強させるなどして、被害者が安心して学べる環境を整えるよう明記しています。子どもも大人もそういう法律の知識を持つことも大切です。

もし、子どもに「学校に行きたくない」と言われたら「いいんじゃない?」と受け止めてあげてください。勉強が遅れることや将来に響くかもしれないことに、親は不安になるかもしれません。学校は理不尽さを学ぶ場だという意見もあります。でも、殴られる、ののしられるといった理不尽さなら、そんなことを体験する場所ではありません。

新型コロナウイルスの感染が広がるまでは、子どもたちに「助けを求めて」と伝えてきました。今は大人のケアも必要だと感じます。ストレスやつらさを抱えたままでは子どもに当たってしまい、追い詰めてしまう。大人も周りに助けを求めていい。それは子どもの安定にもつながるはずです。【聞き手・田中理知】

いじめ防止対策推進法

2011年に大津市の中学2年の男子生徒がいじめを苦に自殺した問題を受けて成立し、13年9月に施行された。いじめを「児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義し、防止対策について国や自治体、学校の責務を明記している。

山崎聡一郎さん略歴

1993年、東京都生まれ。慶応大で「法教育を通じたいじめ問題解決」をテーマに研究。在学中に法教育副教材「こども六法」を製作し、書籍化された。教育研究者や俳優など幅広く活動し、子どもに法教育を教える学習塾を今年開校した。

-----------------------------

発達障害のある子どもたちは新学期をどう感じているのでしょう。利用者の小学生に夏休みの宿題の進捗を聞くと、「まだ半分しかできてない」と言う子もいました。「やばい。でも、テレビで夏休み延長するって言ってた」と、目を輝かせて言うので「あれは高校だけやで」と返すと、「まじかー」とうなだれていました。本当は学校行きたくないんじゃないのと聞くと、こくりと頷きます。

ASDの子どもは社会性の発達が遅れるので、中学年以降にちょっと自分は集団から浮いているなーとか、友達から嫌われているんじゃないかなーと感じて登校渋りが始まります。集団の前でも、それまではみんなのアイドル「不思議ちゃん」だった彼らが、少し自信を失い友達への反応も悪くなって、それを周囲がいじるという形でいじめの芽が出てくる場合もあります。

ある利用者の女子は、中学年以降登校渋りが起こり、高学年になってからは教室ではほとんど話さなくなったと言います。いじめる奴らもそれを見ぬふりする人も馬鹿だから話さないというのが理由です。読み書き障害もあり知的な遅れはないのに、じりじりと学力は落ちていきました。授業中は漫画を描いて一日を過ごします。何が目的で学校に行くのか聞くと、学校が嫌だと言えば親が悲しむし、中間休みや昼間休みの男子とのドッチボールは、話さなくても楽しめるのでそれだけを楽しみに登校していると、聞いているだけで私の胸が張り裂けそうでした。

子どもへのソーシャルディスタンスの要請は、遊びの共感性を薄め、笑い合ったりぶつかったりして育む友情の機会を狭め、マスク利用はただでさえ表情の読み取りの弱い彼らの人への誤解を増やします。日本中がマスクをしていたのに感染が増加しています。つまり、飛沫感染を理由にしたマスク予防の効果はなかったのです。学校内でのマスク使用についてアメリカでは義務化にしてはどうかという州もあるようですが、対人理解発達のデメリットが大きいという議論に何故ならないのか不思議です。

一方で、ソーシャルディスタンスやマスクのおかげで、対人交渉の頻度が減り、いじられることが少なくなって助かっているASDの子どももいます。マスクは感覚過敏で嫌がる子もいますが、大きなマスクで顔を覆う事で安心感を得ている子どももいるので、発達障害の子どもにとってはどちらがいいとは一概に言えないようです。乙訓は明後日から始業式。学校に行きにくくなった子どもが出てきてもそんな時もあるよと、子どもの言葉に耳を傾けたいと思います。

お彼岸

昼と夜の長さがほとんど同じ長さである秋分の日は、お彼岸の中日にあたります。例年9月23日ごろが秋分の日です。秋分の日は、1948年に公布・施行された「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ日」とされています。 戦前、秋分の日は「秋季皇霊祭(しゅうきこうれいさい)」と呼ばれていました。秋季皇霊祭とは、毎年秋分の日に宮中で、歴代の天皇や皇族の神霊をまつる儀式です。その後、庶民の間にも徐々に広がり、戦後「秋分の日」と改名されました。

秋分の日の正確な日程は、国立天文台が作成する「暦象年表」に基づいて閣議で決定されます。そのため、必ず9月23日が秋分の日であるわけではありません。天文計算上、秋分の日は2044年まで9月23日です。(うるう年に限り9月22日)

お彼岸は年に2回あり、春分の日にあるお彼岸を「春彼岸」、秋分の日にあるお彼岸を「秋彼岸」と言います。「彼岸」とは先祖がいる「極楽」を指します。反対の「此岸(しがん)」とは私たちが生きている世界のことです。仏教では、彼岸は西に位置し、此岸は東に位置すると考えられています。春分の日と秋分の日は太陽が真東から昇り真西に沈むため、彼岸と此岸が最も通じやすい日と考えられました。

「暑さ寒さも彼岸まで」というように、お彼岸は季節の変わり目を感じることができる日です。農耕生活が中心だった時代、日本人は太陽を崇拝しており、気候が良いお彼岸は五穀豊穣を祈願する絶好の時期でした。春分の日は種まきが始まる時期で、秋分の日は収穫の時期です。そのため、春には収穫を祈り、秋には収穫を感謝してお供えをしたと言われています。昔からある日本の自然信仰と仏教の教えが結びつき、お彼岸は定着しました。

秋分の日には、家族でお墓参りや寺で開かれる彼岸会(ひがんえ)に行く方もいると思います。秋分の日は、お墓周りや仏壇周りの掃除をします。秋分の日のお供え物といえば「おはぎ」が定番です。実は秋分の日にお供えするおはぎと、春分の日にお供えするぼたもちは同じもので、名前だけが異なるのです。おはぎは秋に咲く萩の花にちなんで、ぼたもちは春に咲く牡丹の花にちなんで名付けられました。日本では昔から、小豆には邪気を払う力があると信じられていました。お彼岸におはぎやぼたもちを供えることにより、祖先への供養を行います。

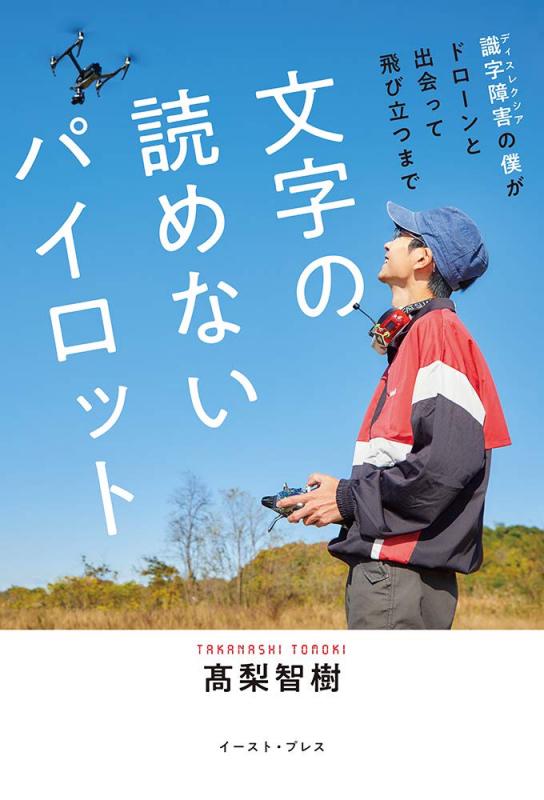

21歳ドローンパイロットは弱みを強みに変えた

文字の読めない彼が「好き」から辿り着いた天職

21歳ドローンパイロットは弱みを強みに変えた

2020/08/07 8:00【東洋経済オンライン】

「ドローンパイロット」という職業がある。「無人航空機」「マルチコプター(UAV)」などとも呼ばれ、人を乗せず、ラジコンヘリのように空を飛ぶ機体を地上から遠隔操作できるマシンが「ドローン」。それを自在に操って映画やドラマ、CM、地方のイベント、観光PRビデオなどで使われる映像のほか、橋や工事現場の安全点検など人には難しい場所の撮影をしたりするのが、ドローンパイロットの主な仕事だ。国際的なドローンのレース大会にレーサーとして出場する場合もある。

そんなドローンパイロットとして活躍する1人の若者がいる。髙梨智樹、21歳。高校時代に「World Drone Prix」と呼ばれるドローンレース大会の日本選考会で優勝、日本代表としてドバイ大会へ駒を進めた。それが転じて、18歳だった高校4年生(定時制)のときに父・髙梨浩昭と一緒に立ち上げたドローン撮影会社「スカイジョブ」を経営する起業家でもある。

「情熱大陸」で特集も

ドローンで狭いところを通ったり、スピードを出したりなどの要望に対して、細やかに応えられる操縦技術が髙梨の持ち味の1つ。空撮の仕事に限らず、ドローンの機体メーカーから開発の助言を求められたり、各所から講演の依頼が来たりなど引っ張りだこだ。昨年6月2日にはMBS(毎日放送)・TBS系で放送されたドキュメンタリー番組「情熱大陸」で髙梨の特集が組まれたほか、大手新聞などからインタビューを受けるなどメディアにも多く露出している。

ドローンパイロットという職業に就いている人は確かに数少ない。父と二人三脚とはいえ、大学に進まず若くして起業し、ちゃんと生計を立てている若者も今どきの日本では希有と言えるだろう。とはいえ、髙梨がここまで注目されている理由はそれだけではなく、彼の生い立ちにもある。8月7日にイースト・プレスから上梓される著書のタイトルが、まさにそれを表している。

『文字の読めないパイロット 識字障害の僕がドローンと出会って飛び立つまで』――。

髙梨は知力や言語の発達に遅れはないものの、生まれつき読み書きがうまくできない「識字障害(ディスレクシア/読み書き障害)」だ。最近では一般的になってきた「発達障害」の一種であり、厳密に言えば「学習障害(LD)」の分類の1つである。

文字がどういう意味を持つのかがわからない――。それが髙梨の偽らざる真実だ。例えて言うなら、多くの日本人が韓国語やアラビア語の文章を見たときに、それが韓国語やアラビア語の文字だということがわかっても、何を意味するかはさっぱりだというのと同じ感覚なのかもしれない。

この識字障害は髙梨や両親、関係者を苦悩させた。髙梨は「周期性嘔吐症」という日常生活で急に吐き気が起きて嘔吐してしまう病気も併せ持って、小学校のころは休みがちだったという。

髙梨が小学校に入学した2005年頃は発達障害とはどういうものかという情報や対処法が、教育現場や医療現場ですら浸透していなかった。一般の人だと、なおさら耳にすることが少ない時期だったため、「学習障害」や「識字障害」というものがあることなどわからず、髙梨の両親は、息子に「識字障害」があることに気づくことができなかった。

髙梨の母である髙梨朱実は、息子の著書にこんな手記を寄せている。

「当時の私は、文字の読み書きができない智樹のために、なんとかして字くらいは書けるようにしてあげたいという思いでいっぱいでした。あの手この手で文字を書く機会を作ってみては、『どうしてできないのかな』と悩むばかりでした。識字障害に対して知るのにも、受容するのにもかなりの時間がかかってしまいました」

文字の読み書きができないのは、学校を休みがちで授業に参加できず、努力不足だからだと髙梨は本気で思い込んでいた。しかし、5年生の担任を受け持った教師の冨岡薫は、髙梨の様子を見たとき「識字障害」の可能性を感じた。

読んで説明するとすぐに理解し、忘れない

問題を読んで説明すると髙梨はすぐに理解し、問題処理能力が速く、一度理解したら忘れない。理科のテストでは読み上げの支援をすると100点近い点数を取ることもあった。このとき、冨岡は「彼は決して勉強ができないわけではなく、読み書きの障害があるのかもしれない」と思ったのだという。「障害」という言葉は慎重に扱う必要があるため、その言葉は使わずに、髙梨がどのようにしたら理解できるのかを教師として手探りでいろいろなことを試した。

「人間誰でも何か苦手なことはあるけれど、なにかしらすばらしいものを持っている」。冨岡は髙梨に伝え続けた。

幼い頃から障害を持っていると、親や教師が先回りしていろいろな支援をしてくれるため、ひとりだけだと何もできなくなってしまうという。

顕著な例だと、車椅子の人がエレベーターを使うときに、手の届かないボタンを誰かが押すまでずっと待っていた、ということがある。家族や支援者ではない、周囲にいる人に「手伝ってください」とみずから依頼することで、自立して行動できるようになる。

ひと昔前の障害児教育は、車椅子をこぐのが大変な子に車椅子を動かす訓練をさせたり、視聴障害のある子に聞こえにくい聴力を頼りにした口話法(聞き取り・読和・発語で指導やコミュニケーションをする)を学ばせたりすることに重点がおかれていたが、現在では、電動車椅子を使えば自らの意思で動けて移動にも時間がかからない。手話を使ったほうが学習内容を理解しやすいと言われている。

「できないことを頑張る時間は端折り、便利なものや使いやすいものをどんどん使って、本人に合う学習法を見つけていきました」

髙梨が通った特別支援学校の中学時代の担任を受け持った教師の宝子山尚生は振り返る。視力が弱い人がメガネをかければ大丈夫なように、髙梨の学習はパソコンなどの機器を活用すればハンデを補えることが分かり、「DAISY(デイジー)」という読み上げ教科書や電卓を使うなどして授業を工夫していたという。

文字の読み書きができなくても、パソコンを使うことでわかる。合成音声で読み上げてくれる音声ソフトを使用し、キーボードで文字を打つ。このほうが断然早いし、楽だ――。髙梨はそう思うようになった。

転機は中学3年生のときに訪れる。髙梨は初めて識字障害と診断された。

髙梨が他人に「僕は読み書きすることが難しい」と説明しても、目に見えない障害は、人から理解されにくく、受け入れられにくかった。しかし、それまでは「身体障害」か「精神障害」しかなかったのが、「発達障害」という新たな3つ目の障害があるという認知が広がり、髙梨がその状況にあることを世の中が理解してくれるようになった。

「『手が不自由で書けないのではない』という説明はしやすくなりました。読み書きすることを人並みに頑張れなかったのは、頑張れなかったわけではなく、『自分にはできないことだった』ということだとわかりました。読み書きができないことに理由がちゃんとついたので、診断を受けて本当によかったです。薄々感じていたので、モヤモヤが晴れたという感じですね」

加えて、2016年4月に、「障害者差別禁止法」という法律ができ、合理的配慮が世の中に認められるようになった。髙梨の場合は、例えば駅の窓口で、今までは「代筆はできません」と断られていたのが、「代筆で」と言えば多少嫌な顔をされるぐらいで済むようになった。

読み書きができないからこそ五感が発達

今でこそドローンパイロットという自分に合った仕事を手に入れ、それを突き詰めて生き生きと充実した日々を送れている髙梨。だが、それは「識字障害というハンデを負っていたからこそ」という裏返しの事実もある。

「僕は読み書きができないので、ほかに頼れるものとして五感の感覚が人より発達しているのだと思います」

髙梨は常人からすると考えられないほど、聴覚が鋭敏だ。例えばドローンのプロペラの音を聞いただけでプロペラが少し欠けていることや、肌でプロペラの風を感じることで故障に気づくことがある。髙梨に言わせると「頭の中で地図を描くことができ、あまり道に迷ったりしない」。匂いにも敏感だ。

ドローンは普通の人でも割と誰でも簡単に飛ばせてしまうが、機体の具合を確認しながら微妙な調整をしたり、イレギュラーな状況に対応したりといったことができるのは、髙梨が培ってきたこれらの感覚によるところが大きい。

幼い頃より、何事に対してもこだわりが強く、マイペースで、自分の好きなことや気になることが見つかると、そればかりに没頭してしまう性格であった髙梨は、おもちゃや時計をひとりで勝手に分解してしまう、困った子供だったという。

よく遊んでいたプラレールの電車を改造してオリジナルの乗り物を走らせてみたり、戦車のラジコンを改造してカメラをつけ、2階の自分の部屋から映像を見てリモート操作し、1階にいる母に向けて攻撃ごっこをしたりして遊んでいた。

家にいることが多かった髙梨に、ラジコンを趣味とする父親が「外に出るきっかけとなれば」という思いで、ラジコンヘリに髙梨を誘った。それを機に、もともと空を飛ぶ乗り物が好きだった髙梨は、ラジコンヘリに夢中になった。

父親に連れられラジコンメーカー主催の会に参加したり、YouTubeで国内だけでなく海外の人のラジコン技術を動画で学んだりなど、とことん操作技術を磨いていった。

ラジコンヘリを自在に操れるようになった頃、海外の人がプロペラの4個ついた機体にカメラを載せて、空からの映像を遠隔操作でゴーグルから見ている動画を偶然発見する。それが、ドローンとの出会いだった。

はじめて見た機体に「なんだこれは!僕も空からの景色を見てみたい!」とワクワクした。当時小学校6年生だった髙梨は、海外のウェブサイトからドローン機材を購入した際も、親の許可を得るため、なぜ海外で購入しなければならないのか、海外の輸入サイトの信憑性や安全性について、購入する機材は電波法などの法律に対して違法性がないかなどをしっかりと説明できるように準備し、ドローンの購入を交渉したという。

まるで自分がパイロットになって飛ぶように

髙梨はもともとパイロットになりたいという夢を持っていた。ドローンにカメラをつけて飛ばすと、まるで自分がパイロットになって飛んでいるかのような目線になる。日常生活をしていて上下前後左右に自在に動くことはできないが、そんな3次元的な動きがドローンでは可能だ。そして、疑似体験とはいえ自分が「飛ぶ」ということにワクワクした。それも上空1万メートルを超えるような「空」を飛びたいわけではなく、地上500メートルぐらいまでの地上の景色が見える高さに惹かれるようになった。ドローンパイロット・髙梨智樹の誕生だ。

徐々にヘリコプターの種類や仕組みについても興味を持ち始め、工学的なものを勉強するようになる。そして高校2年生からはドローンのレースに出場するようになる。初めての大会で4位に入賞。はじめてテレビの取材を受けた。その後、世界大会にも進んだ。

幼い頃から身体が弱く、スポーツや走ることが得意でなかったため、運動会などの競技で勝ちたいと思ったことがなかった髙梨は、ドローンレース大会に出場し日本選考会で優勝したことをきっかけに、初めて競い合うことは楽しいと思うことができた。

本を読む習慣がなかった髙梨は、インターネットの情報の他にも人に質問をすることで、自分が知りたい情報を得ていた。ドローンのレースをするにあたっても、無線のことや精密機器などに関して、髙梨は世界のプロフェッショナルに直接アドバイスを受けていた。

ドローンパイロットにはカメラを操縦する技術だけでなく、カメラマンとして映像を撮るセンスや、空撮ならではのセンスも必要になってくる。

髙梨はカメラワークを学ぶため、映画やCMをたくさん観た。映画は、プロの監督が満足のいくものをギュッと詰め込んでいる。ただ単に映画を観るだけでなく、作り手の目線になって映画を観ることで、「こういう撮り方をするとこういう表現ができるんだ」と学ぶ。

特に印象に残っているのは、子供が泥棒を撃退する映画「ホーム・アローン」の空撮シーン。少年が空港からタクシーに乗って移動するシーンで、遠くから大きな吊橋を空撮するが、タクシーの窓から子どもが顔を出しているところまでギューッとカメラが寄っていく映像がワンカットで収められている。わざわざ近づくのも危ないし、技術的にも難しい。その技術や挑戦する内容、表現方法に感動した。

楽しかったから続けて来たことが生業に

純粋にドローンに興味を持ち、楽しかったから続けてきたことが、いつのまにか生業となった。家族や教師、友人、ドローン仲間など、誰もが髙梨を応援したくなるのは、髙梨のまっすぐな人柄があってこそだろう。

髙梨が高校に進んだのはもともと大学に進学するためだった。同世代で大学に通っている人たちを見たり、接したりすると正直揺れる気持ちもなくはないが、日進月歩のドローンの世界は大学や専門機関で学ぶよりも早く現場に出たほうがいいと、起業を決めた。

最近では一般の人が手軽にドローンを手に入れて空撮動画をネット上にアップするようになってきた。テレビの制作現場では、簡単な空撮なら制作スタッフがみずから撮影できるようになってもきている。将来的にはAIがドローンを飛ばす日が来るかもしれない。

髙梨が得たドローンパイロットは、今後もずっと安泰な職業ではない。だが、髙梨自身が今後を見通しているように、ドローンの修理やレクチャーをする講師、あるいはドローンの開発など、好きなドローンにまつわる仕事はいろいろと考えられる。たとえ、ドローンパイロットで食えなくなっても、そうした時代の変化を乗り越えて次の居場所を見つけていくのが、髙梨の将来的な課題となるだろう。

髙梨は言う。

「識字障害であっても早期に気がつき、環境を整えるなどの対処をすれば、生きづらさを解消することがきっとできます。誰でも楽しく輝いて生きることができるし、その権利を持っているのです」

髙梨がテレビで識字障害をカミングアウトしたことで、多くの反響があったと父の髙梨浩昭は息子の著書に手記を寄せている。

「『うちの子もそうです』という保護者の方や『子供の頃私も字が読めなくて大変だった』という話もいただきました。今では発達障害に対する支援もだいぶ厚くなってきたと聞きます。『障害』には程度の差があり、とてもデリケートな問題なので一概には言い切れないかもしれませんが、早い段階から周囲の支援を受けることができれば、障害を持っている方も、生きやすくなるのかもしれません。

テクノロジーも発達し、『障害』を持っている方の手助けになるツールもたくさん出てきました。そのようなツールを活用するのも1つの手段だと思っています。いわゆる『普通』の生き方が向いてなくても、ほかにいくらでも生きる方法はあるということに、私たちは智樹と生きる中で気づかされました」。

「こうやって生きることが正しい」というように、正解が1つに絞られるのではなく、ひとりひとりに、いろんな正解があるのだろう。

できないことはやらなくていい

障害を持つ人だけに限らず、誰もが苦手なことと得意なことがある。人は「自分が苦手なもの」にとらわれてしまいがちだが、これはもったいないことだと髙梨は語る。

「できないことに時間を使うよりも、得意なことに時間を割くほうが有意義だと思います。『苦手なものをできるようにしなければいけない』と思う人は、もしかしたら『みんなができるんだから、自分も同じようにならなければ』と周囲の人と自分を比べすぎなのかもしれません。気楽に考えて、『できないことはやらなくていい、できることを伸ばせばいい』と思えば、きっといい人生が送れるのではないでしょうか。死ぬほど生きるのがつらくても、そのエネルギーを仕事や好きなことに注ぐと、すごいエネルギーになると思います」

苦手なことに悩むよりも、好きなことを突き詰めていくほうが人生の可能性は広がっていく。髙梨智樹は身を持ってそれを体現している。

養護教諭 子供を守る駆け込み寺の癒し役

チーム学校

養護教諭 子供を守る駆け込み寺の癒し役

2021/8/25【産経WEST】

教員と教員以外の専門職が連携し、学校を中心に一つのチームとして子供たちをサポートする「チーム学校」において、心身に問題や悩みを抱えた子供たちが出入りする保健室は核となる存在だ。教室に入れない子供がいれば戻るきっかけを模索し、虐待やいじめなどの深刻な問題の端緒をもつかむ。昨年からは新型コロナウイルスの感染対策も担う。体調を崩した子も、一見元気そうな子も-。養護教諭は、平穏な日常を守る砦となっている。

7月上旬の平日、午前11時。大阪府内の公立中学校の保健室は2つあるベッドが埋まり、離れた場所にあるソファや椅子に4人の生徒が座っていた。

さらに1人、男子生徒が戸を開けて「休ませてください」と小さな声で訴えた。「次の時間まで椅子で休んでもらってもいいかな」。そう言って男子生徒に体温計を手渡したのは養護教諭の佐藤あゆみさん(34)=仮名=だ。

「全然教室に行ってなかった人が、いきなり行ったらびびらん?」。別の男子生徒が佐藤さんにさりげない様子で尋ねると、「『来てくれたんや』っていう気持ちが勝つと思うよ」と笑顔を向けた。持病があって教室から足が遠のき、現在は保健室にだけ登校する生徒だと、後に佐藤さんが教えてくれた。

様子を見に来た担任が生徒に声をかけて立ち去ると、佐藤さんは走って廊下まで追いかけ、保健室での様子や訴えなどを伝えた。「教室に入りにくくなった子供が戻るための足掛かりは、担任の先生の協力なしには作れないんです」

教室に入れない事情

保健室は、新型コロナウイルスの影響も色濃く受けている。佐藤さんは「一時は保健室に来る生徒がもっと多かった。発熱した生徒とそうでない生徒を分けるゾーニングもできず、苦労した」と振り返る。

そんなコロナ下の今春、佐藤さんが気にかけていた卒業生の女子生徒が保健室に姿を見せた。現在は高校生。家庭状況が厳しく、中学2年から教室に入れなくなった。頭痛や腹痛を訴え、登校すると保健室で時間を過ごし、佐藤さんに少しずつ家庭事情を打ち明けた。

父親は大声で生徒や母親を罵倒し、「俺の金で生活してるんやろ」と威圧していた。生徒は母親に離婚してほしいと訴えたが、母親には一人で子育てをする自信はなく、離婚に踏み切ることはなかった。

家では父親の顔色をうかがい、学校でも無理に元気に振る舞う。佐藤さんは「周囲への配慮でエネルギーを使い果たし、へとへとになっているようだった」と振り返る。

女子生徒の望む進学先は、父親の方針とは違っていた。安易に口にすれば、殴られるかもしれない。佐藤さんは母親と連絡を取り、父親の説得に知恵を絞った。生徒をスクールカウンセラーにつなぎ、校長や生徒指導の教諭らも参加する学校内の会議で毎週生徒の状況を取り上げ、対応策を検討した。

そして生徒は希望していた高校に進学した。だが再び、高校卒業後の進路選択が目前に迫っていた。「大学に行ったら家を出たい。でもお母さんが心配」。佐藤さんはそんな生徒の話に耳を傾け、最後にそっと背中を押した。「お母さんは大人だから大丈夫」

生徒と一緒に考える

学校教育法は「養護教諭は児童の養護をつかさどる」とのみ書く。だが、その職務の幅は広い。肥満や痩身(そうしん)、生活習慣の乱れ、アレルギー、性の問題、いじめ、虐待…。子供の健康上の問題は多様化し、精神状態とも密接にからみあう。

現在、大阪府立吹田東高校で指導養護教諭を務める鈴木秀子さん(58)は30年以上、各地で世相を映すさまざまな問題に直面してきた。覚醒剤を使用した生徒もいれば、女子生徒が個室で男性客をマッサージする「JKリフレ」にかかわったケースもあった。親族の介護を担う「ヤングケアラー」もいた。本音をなかなか打ち明けない生徒も多い。

鈴木さんは入学してきた一人一人の生徒について、中学校の資料を基に家庭状況を整理している。支援が必要な生徒は顔や名前を覚え、職員室に出向いて情報を収集することもある。若い頃は生徒の困難を前に右往左往したが、「一生懸命考えてくれているとわかったから、私も頑張ろうと思えた」という生徒もいた。

保健室は、医務室でも家でも、ただの居場所でもないと鈴木さんはいう。「最後に答えを見つけるのは生徒自身。私にできるのは生徒と一緒に『次の一手』を考えることです」(地主明世)

子供のSOS、いち早く気づく力 小山健蔵氏

大阪教育大の小山健蔵名誉教授(健康生理学)は「養護教諭にとって、大切な力の一つが『みる力』だ」と指摘する。「患者を診る、注意して観る、面倒を看るなどの言葉があるが、すべて養護教諭の職務にいえること」だからだ。

国は子供たちのさまざまな困難に対応するため、教員と教員以外の専門職が連携するよう求めている。その「チーム学校」の中で、養護教諭は児童生徒が助けを必要としているサインにいち早く気づき、学校と専門職をつなぐ窓口となる役割を担う。

もともと養護教諭の始まりは、明治時代に目の感染症への対策として岐阜県が「学校看護婦」を採用したことだった。その後全国に広がり、昭和16年に教職員として位置付けられ、同22年に制定された学校教育法で「養護教諭」となった。

アレルギーやメンタルヘルスなど、子供たちが保健室を訪れる理由が複雑化、多様化する一方、多くの学校で養護教諭は変わらず1人だ。子供たちの学校における健康や安全管理の基礎を学ぶ「学校保健」についても、養護教諭や保健体育の教員以外は養成課程上の必修ですらない。

小山教授は「養護教諭の仕事を一人でこなすのは困難な状況だ。一般の教員も知識を持ち、養護教諭の複数配置も進めて負担を減らすことが望ましい」と指摘。「学校保健は教員になるための必修とすべきだ」と訴えている。

児童虐待・いじめ…存在感増す

公益財団法人「日本学校保健会」が平成28年度に行った調査では、保健室の1日の平均利用者数は小学校で22人▽中学校19人▽高校19・8人。保健室を訪れた子供に継続した支援を行ったとする学校の割合は、小学校から中学校、高校と学校段階が上がるごとに増加し、高校では9割に上る。養護教諭が対応した「いじめに関する問題」は小学校で前回(23年度)の3倍に増え、保健室利用の背景に児童虐待を指摘した割合は中学校で前回から倍増するなど深刻さを増している。

新型コロナウイルスの影響の分析はまだこれからだ。ただ、昨年3月の一斉休校直後から継続的に養護教諭にアンケートを行ってきた埼玉大の戸部秀之教授(学校保健)の今年の全国調査では、コロナ禍で不登校や保健室登校になったり、不安定な精神状態の児童生徒が増加したという回答が全体の4割を超えた。栄養バランスや生活リズムの乱れなどを指摘する声が減少傾向なのに対し、この項目は減っていないという。

-------------------------------

保健室や養護教諭の事を悪く言う子どもはいません。担任の先生たちは忙しそうにしているのでゆっくり話しかける機会がありません。また、先生の居場所は教室か職員室なので落ち着いて話すことができません。学校で静かな空間を占有しているのは校長室か保健室、学校用務員室です。

養護教諭は、身体測定や健康診断、怪我の時にも軽く身体に触れることが多いので皮膚感覚の安心感が生まれるのかも知れません。また、白衣を着ている養護の先生は、他の教員とは一線を画したように子どもには見えるのかも知れません。中には校長先生や用務員さんの部屋を好んで休憩場所にしている子どももいますが、圧倒的に保健室と養護教諭が人気です。

事業所利用の子どもたちに、私達は、担任の先生に話しにくければ保健の先生に話せばいいし、用があってからでは話しにくいので、用がなくてもちょくちょく話に行くといいと助言しています。養護教諭は外傷や内臓疾患だけでなく、学校精神保健の要でもあるので、発達障害の子どもたちの様子も知って欲しいのです。学校連携で話をしに行くと、最も発達障害の理解が早いのは養護教諭の先生です。教員は集団適応を求めがちですが、養護教諭は適応よりも子どもの目線で安心や安全を第一に考えるからだと思います。

支援学校の養護教諭は複数配置です。支援学校は通常学校の小児科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科の4校医以外に整形外科医や精神科医も校医にして対応しています。相談できる医師が多い方が心強いとは思いますが、ここに学校看護師やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーといった専門家も束ねて、教員との橋渡しの役割もあるので連携ストレスの負荷が一番たくさんかかる部署でもあります。子どもには暇そうに見せながらも、頭脳はフル回転の養護教諭に頭が下がります。

※座高測定は2015年に「測定の意味がない」と廃止された

ロスジェネ

----------------------

“就職氷河期世代”の採用試験 約550倍の狭き門に 兵庫 宝塚

2019年9月23日 7時28分 NHK NEWSWEB

兵庫県宝塚市で「就職氷河期」世代を対象にした正規職員の採用試験が始まり、3人程度の募集に対し、1600人を超える人たちが受験しました。「就職氷河期」に希望どおりの就職ができなかった30代半ばから40代半ばの人たちを支援しようと、兵庫県宝塚市は、この世代から正規の職員を採用する取り組みを始め、22日に1次試験となる筆記試験が行われました。3人程度の募集に対し、全国から1635人が受験して、倍率はおよそ550倍となり、市は試験会場を急きょ3か所から10か所に増やして対応しました。受験した大阪市で非正規社員として働く36歳の男性は「大学時代の就職活動では面接に進むことすら厳しかった。いろいろな仕事をしてきた経験を生かしたい」と話していました。また、尼崎市の43歳の男性は「安定した働き方をしたいと思って受験した。住民サービスなどの仕事に就きたい」と話していました。宝塚市給与労務課の廣瀬義則課長は「予想以上の方に受験していただき、関心の高さ、支援の必要性を感じている。人生を切り開こうという思いを感じたので、これまでのつらい思いをぶつけてほしい」と話していました。筆記試験を通過した人は面接試験などに進み、11月下旬までには内定者が決まるということです。

-----------------------

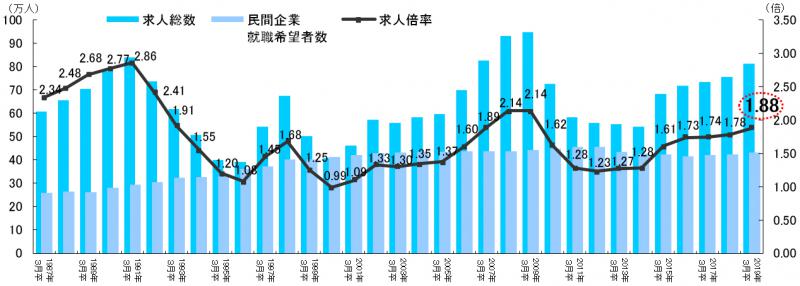

この動きは政府の就職氷河期(ロスジェネ)支援策の一環として始まったものです。今後各地の自治体で職員募集が始まります。ロスジェネの支援対象となるのは現在35─44歳で無職とパートやフリーターなど非正規雇用者およそ400万人程度が主な対象者です。ハローワーク、大学・職業訓練機関、経済団体等が連携する協議会を立ち上げ、対象者の把握、地域ごとの事業実施計画を立てるほか、ハローワークには専門部署を置き、人生再設計、就職アドバイス、リカレント教育の情報提供、人手不足企業への就職促進や情報技術等の能力開発等も強化すべきとして政府が方針化したものの行政版が上の記事です。ただ、550倍ってことは、氷河期より超ひどい倍率じゃないかと思う人は少なくないでしょう。1800の大小の地方公共団体が平均3人ずつ氷河期フォローをしても、対象400万人に対してわずかに0.13%の5000人です。しかし、時はあまりありません、20年後から40万人づつ前期高齢者になるのです。それまでにかけた年金が少なければ、到底生活はできず生活保護受給がどんどん増えていくのです。試算ではこのうち147万人が生保予備軍となり、自己責任と言ってかたずけられない、国家規模の問題なのです。

ただ、行政の職員募集だけでの達成は焼け石状態で到底不可能ですし、経済の回り方としても不健全です。今、人手不足の民間で給与を上げて、就労人口を増やすことで、経済は好循環を起こします。消費が上向けば、GDPも上昇し、緩やかなインフレも始まり、すべてが良い方向に動き出します。なのに、10月から増税です。増税と言うブレーキを踏みながら雇用拡大というアクセルをふかしているのです。